II. БАЗОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ОПЕРИРОВАНИЯ С ДАННЫМИ В ГЕОЭКОЛОГИИ

7. ИЗВЛЕЧЕНИЕ ДАННЫХ И ОВЕРЛЕЙ СЛОЕВ В ГИС: ОСНОВНЫЕ СЮЖЕТЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

7.1. ГИС-моделирование в геоэкологии: типичные блоки

7.1. ГИС-моделирование в геоэкологии: типичные блоки

Техника геоэкологического моделирования в значительной степени аналогична технике любого современного моделирования, сопряженного с алгоритмами, основанными на законах формальной логики и математическом аппарате. Однако, корневые части понятия «геоэкологическое» - «гео» и «эко» определяют, тем не менее, специфику, которая находит выражение в специфических типичных блоках такого рода моделей, включающих, как правило:

- Представление о содержании модели (гипотеза);

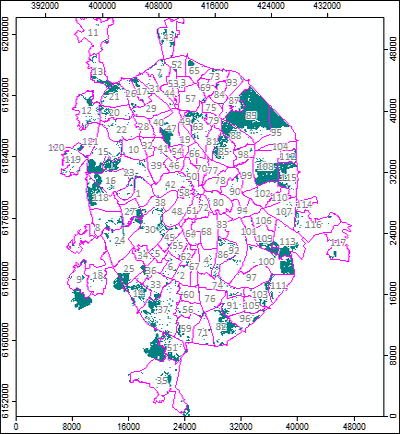

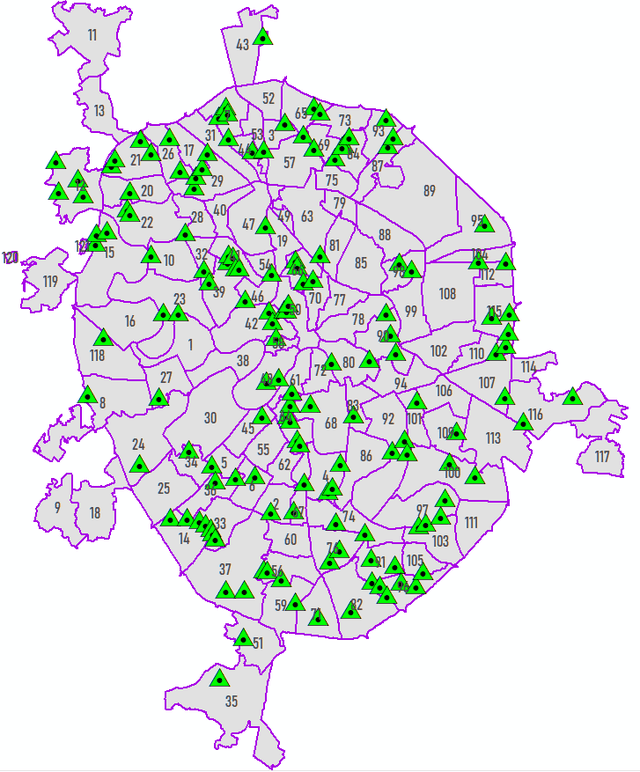

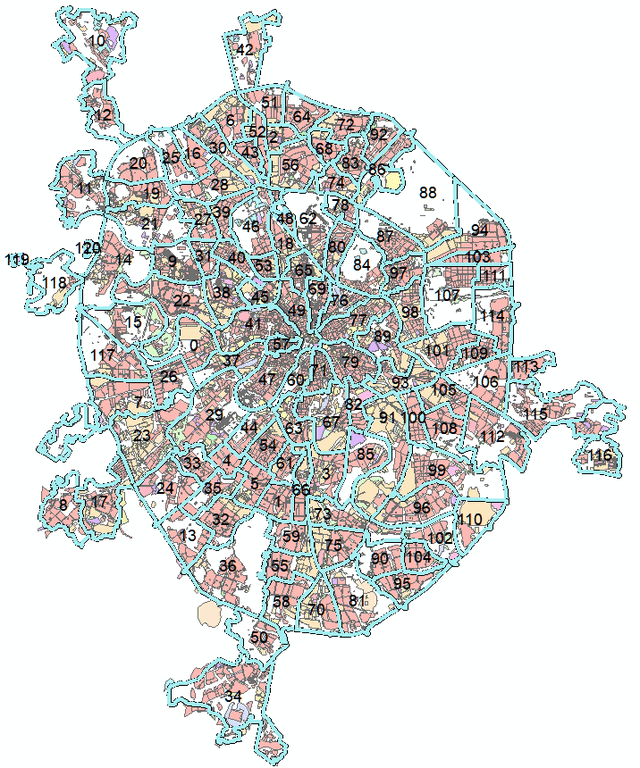

- Представление о «сценах», т.е., пространственном охвате и границах ареала моделирования (экорегион или ландшафт, физико-географический район или речной бассейн, административная область или муниципальный район, городской район, и т.д.);

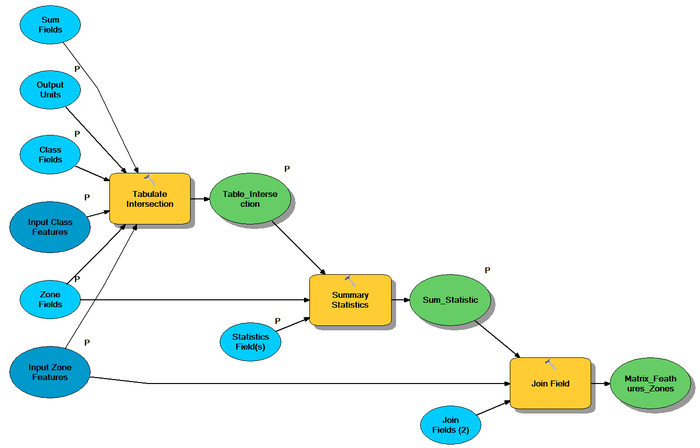

- Представление об алгоритме и методах анализа (набор и последовательность шагов моделирования, применяемые инструменты);

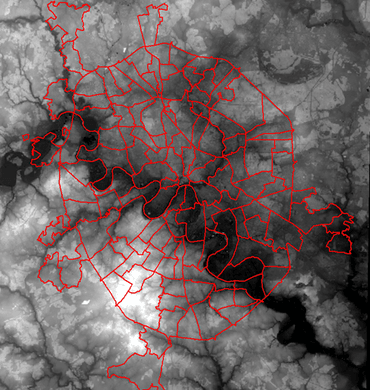

- Представление об операционно-территориальных единицах моделирования (ландшафтные урочища, элементарные водосборы, сельскохозяйственные угодья, единицы административно-территориального деления и т. д.);

- Представление о характере исходных данных, способах «добычи», извлечения, (Data Mining) преобразовании.

Очевидно, что блоки тесно связаны между собой, поскольку гипотеза моделирования определяет размерность и конфигурацию сцены, тип и набор операционно-территориальных единиц (ОТЕ), состав и последовательность используемых инструментов (алгоритм). В свою очередь, инструменты гис-моделирования требуют определенный тип данных «на входе», что обусловливает специфику их поиска и характер предварительного преобразования.

Традиционно геоэкологическое моделирование включает значительное разнообразие «сюжетов», или, как теперь принято выражаться – «кейсов», каждому их которых свойственны свои параметры выбираемых сцен, наборы ОТЕ и применяемые алгоритмы. В этом смысле моделирование заболеваемости по разным нозологиям с попыткой поиска вызывающих те или иные болезни причин будет отличаться от модели, направленной на решение задачи оптимального размещения полигона для коммунальных бытовых отходов. Но, так или иначе, практически любая геоэкологическая модель обязательно содержит несколько типичных процедур, реализуемых (обычно) на начальных этапах построения модели:

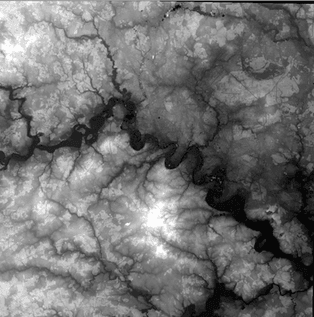

- Загрузка и отображение данных - переменных, показателей, индикаторов (например, открытие растрового слоя абсолютных высот, с автоматическим оформлением в виде так называемой "растяжки"|"stretching" в "тонах серого" ArcMAP10.x) или в цвете SAGA GIS;

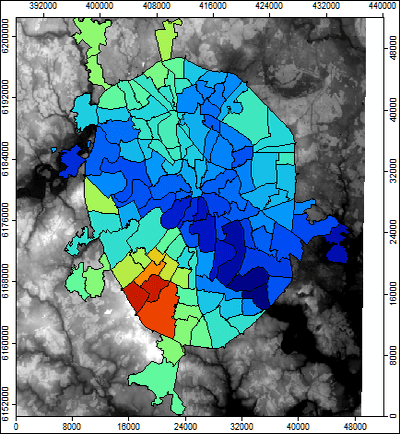

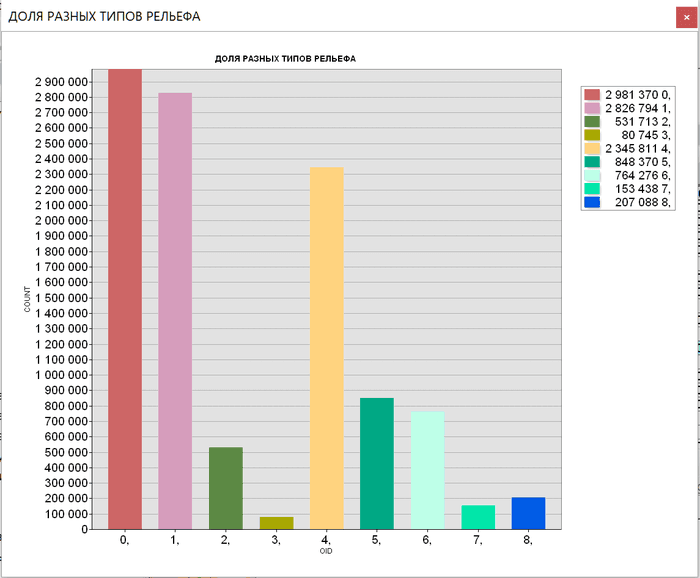

- Ранжирование и классифицирование данных (например, классификация растрового слоя абсолютных высот одним из способов – естественные границы, квантиль, равный интервал и т.д.);

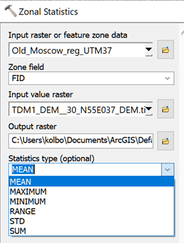

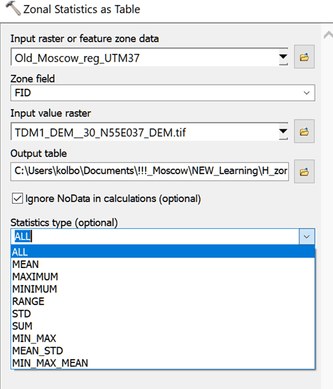

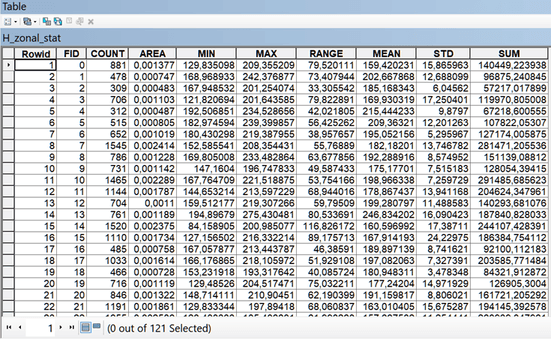

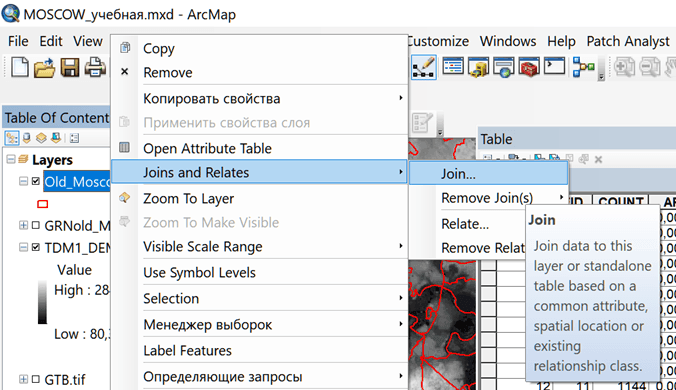

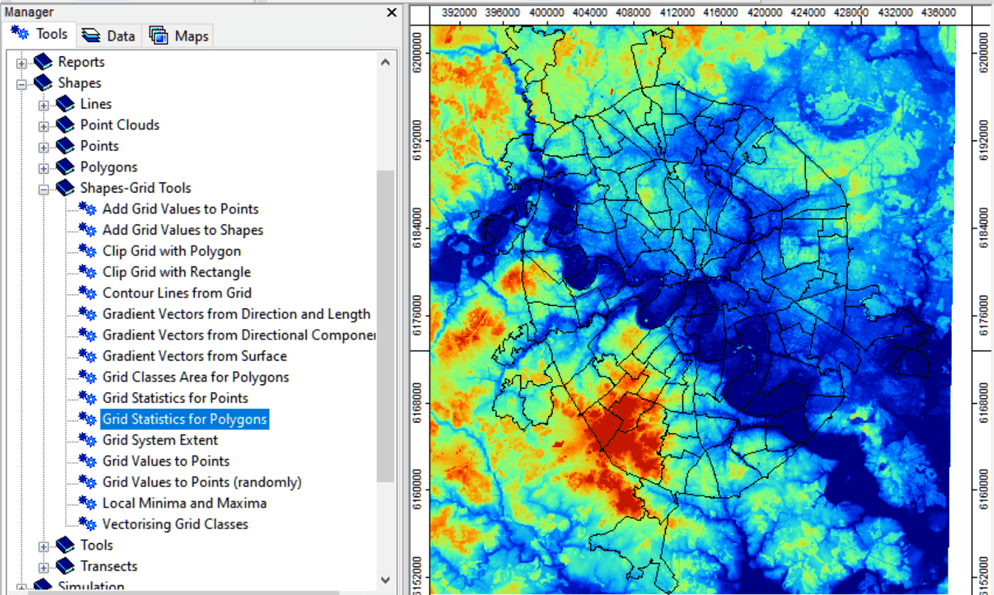

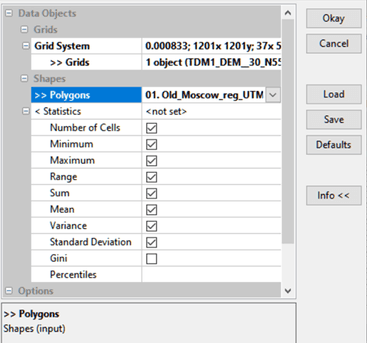

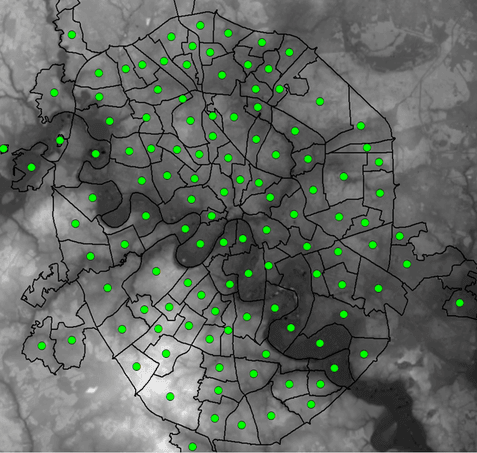

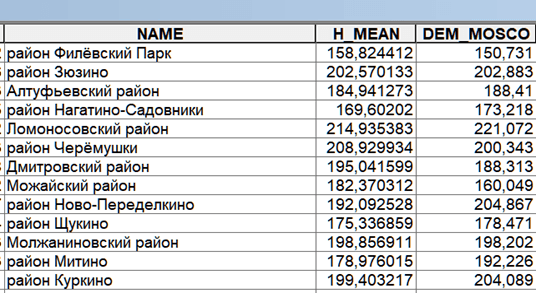

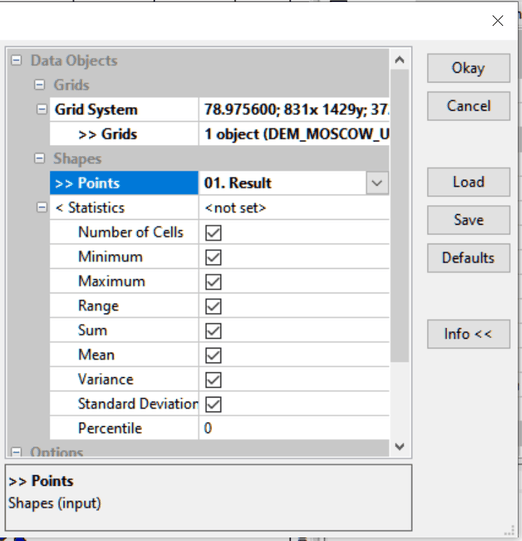

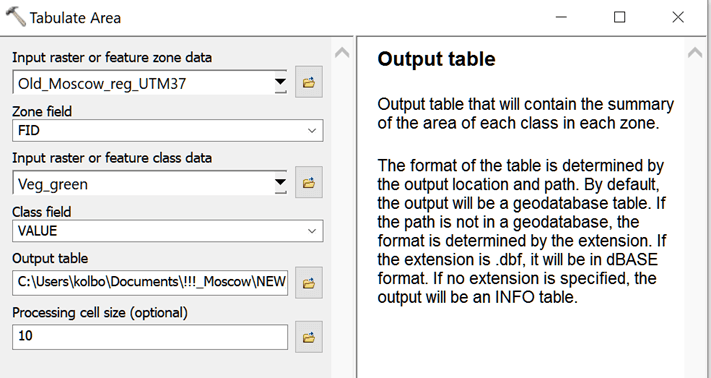

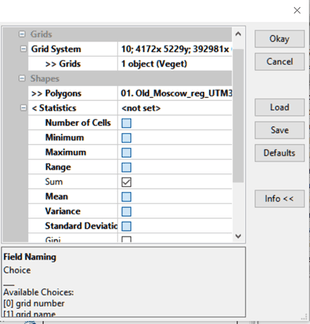

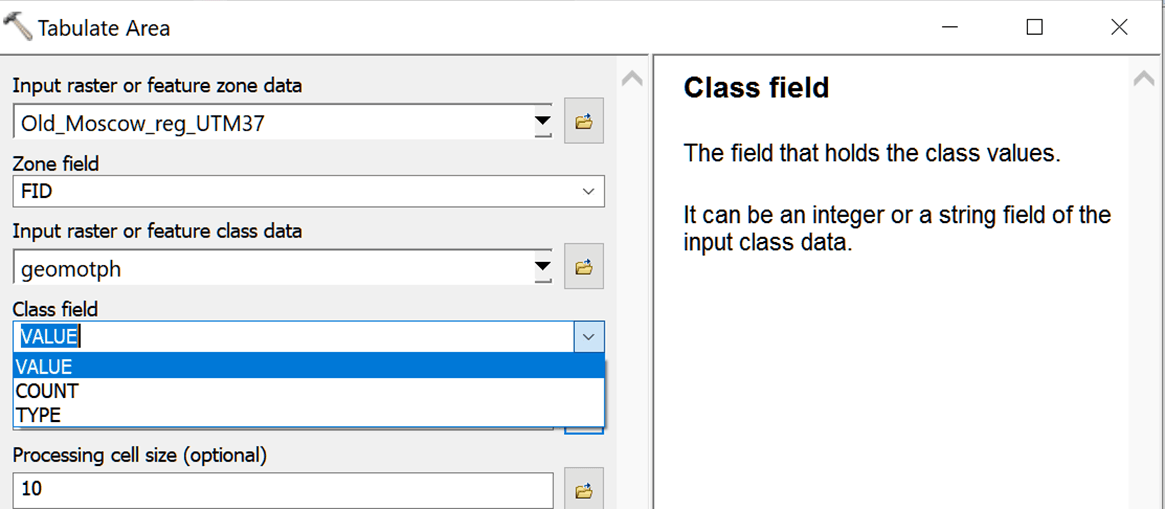

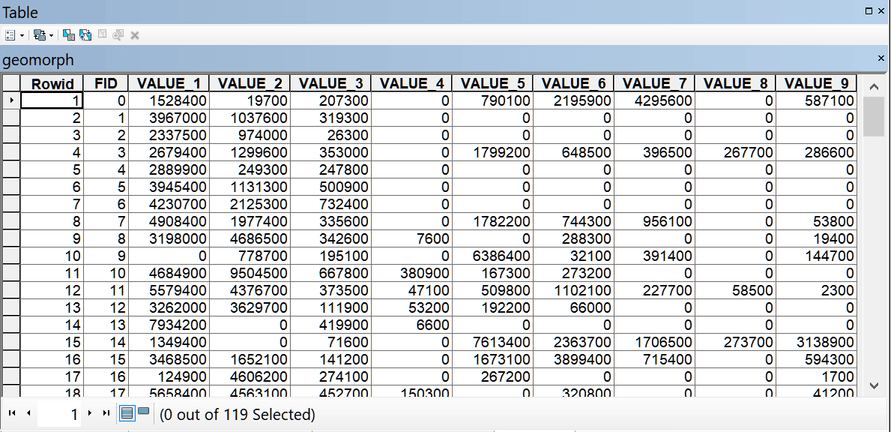

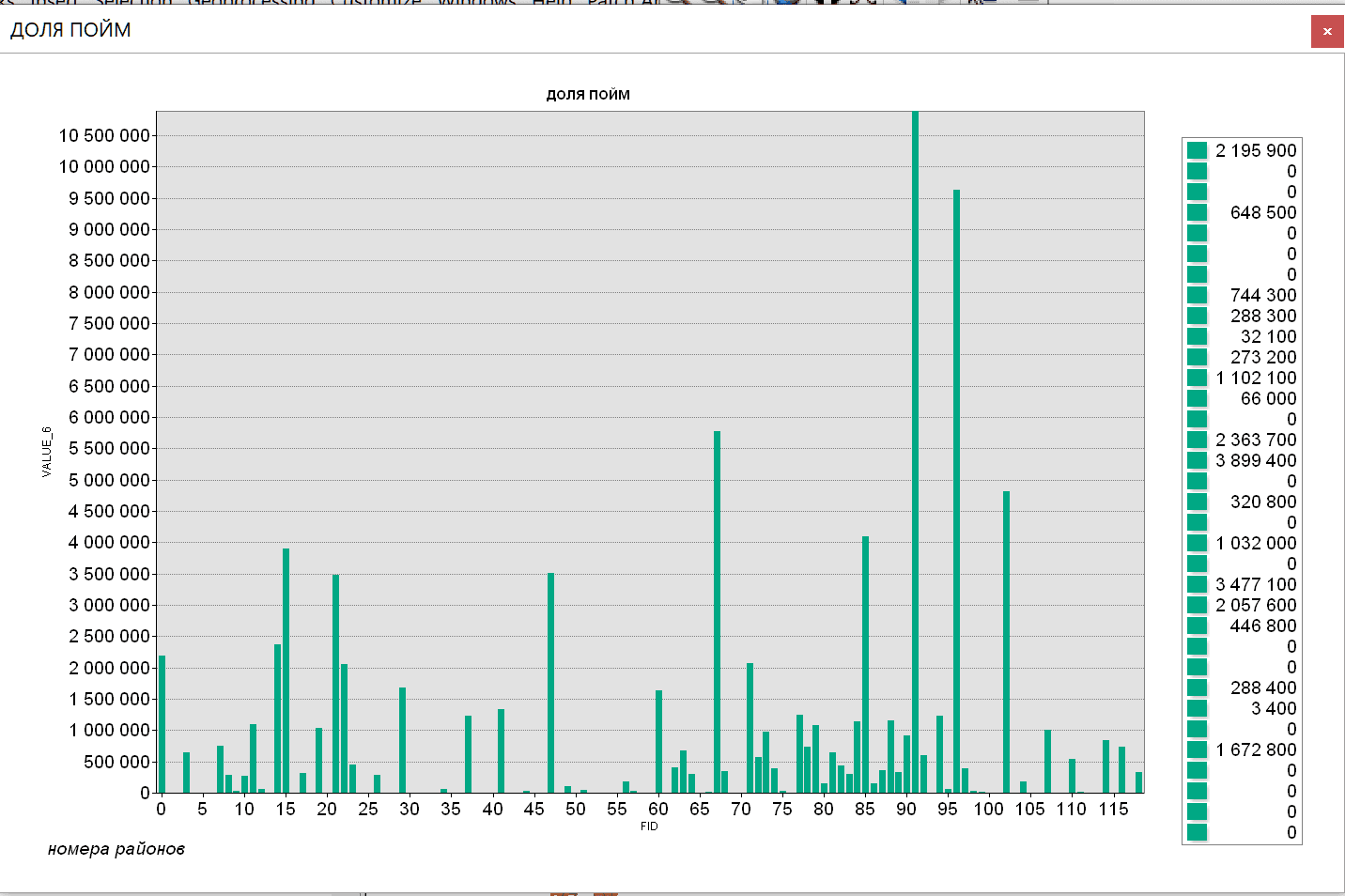

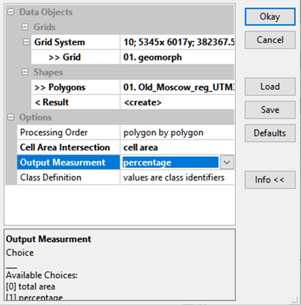

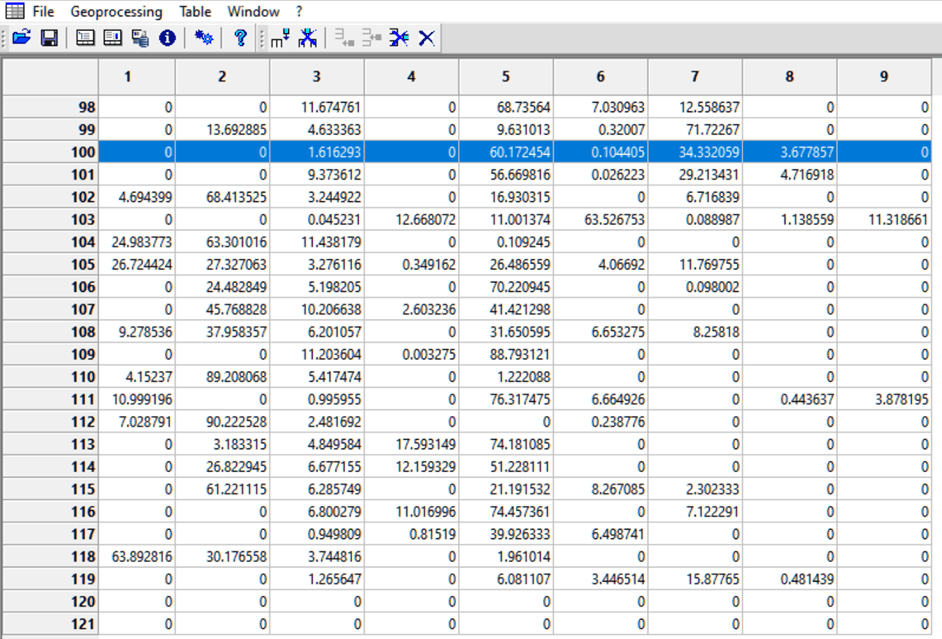

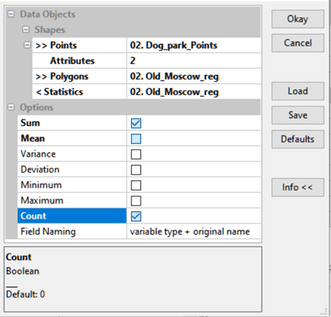

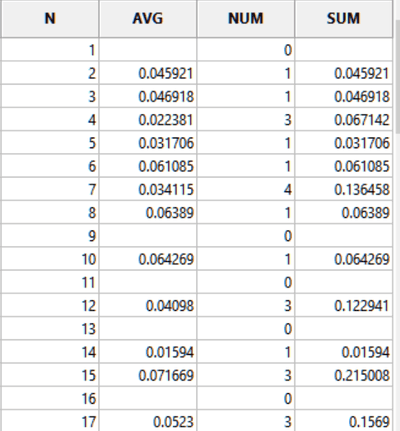

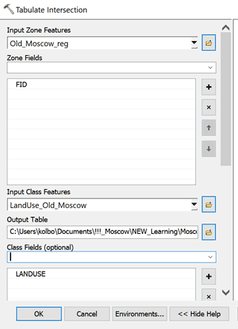

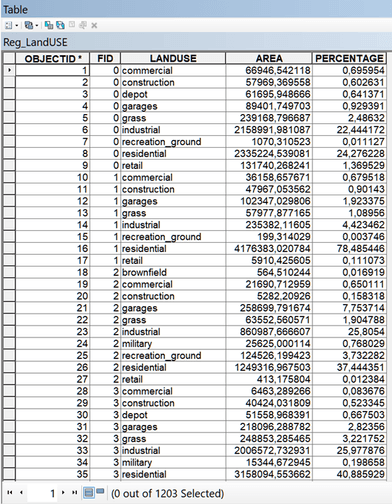

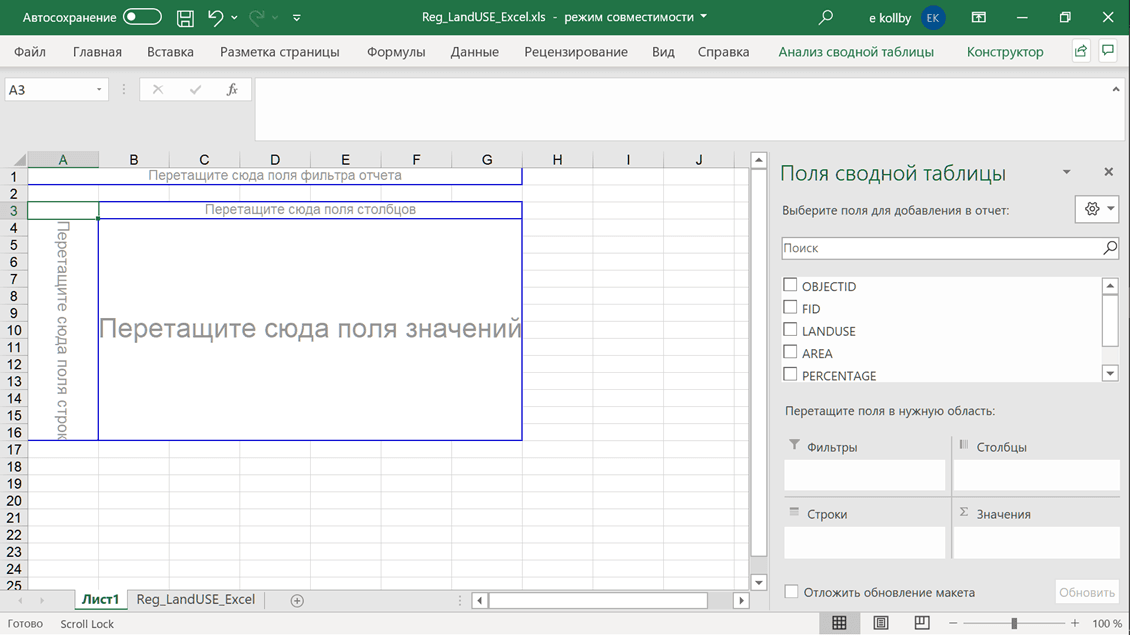

- Извлечение данных в элементы выбранной сетки ОТЕ (районов АТД, речных бассейнов, физико-географических районов, квадратов принятой размерности, и проч.);

- Осуществление операций ранжирования, классифицирования, группирования, кластеризации ОТЕ по набору переменных (например классификация районов города по наличию и составу зеленой инфраструктуры или кластеризация речных бассейнов по удельной длине русловой сети, проценту лесистости, распаханности и застроенности).

В результате исследователь получает набор новых слоев, которые либо позволяют ему совершать различные аналитические действия (сравнение, обобщение), и «предлагают» основу для разработки практических решений относительно (если продолжить выше приведенные примеры) мероприятий по озеленению городских кварталов или экореабилитации долинно-речной сети..

7.2. Типы слоев ОТЕ и переменных в составе модели

От того, какими типами слоев представлены операционно-территориальные единицы (ОТЕ) и привлеченные для анализа данные будут завесить состав и содержание алгоритмов будущей модели. Операционно-территориальные единицы, как правило, представлены векторными слоями. Растровые ОТЕ встречаются редко, и, как правило, представляют собой промежуточной вариант, используемый для получения каких-то значений, например - значений зональной статистики по набору других растровых слоев.

В свою очередь, векторные операционно-территориальные единицы могут быть файлами полигонов, и это наиболее распространенный вариант, поскольку все обычные «носители» информации: страны и районы, водосборы и ландшафты, представляют собой ареалы и отображаются полигонами. Но ОТЕ также могут быть представлены точками, например - точками отбора почвенных проб в геоэкологической модели или точками населенных пунктов в средне- и мелкомасштабной модели системы расселения..

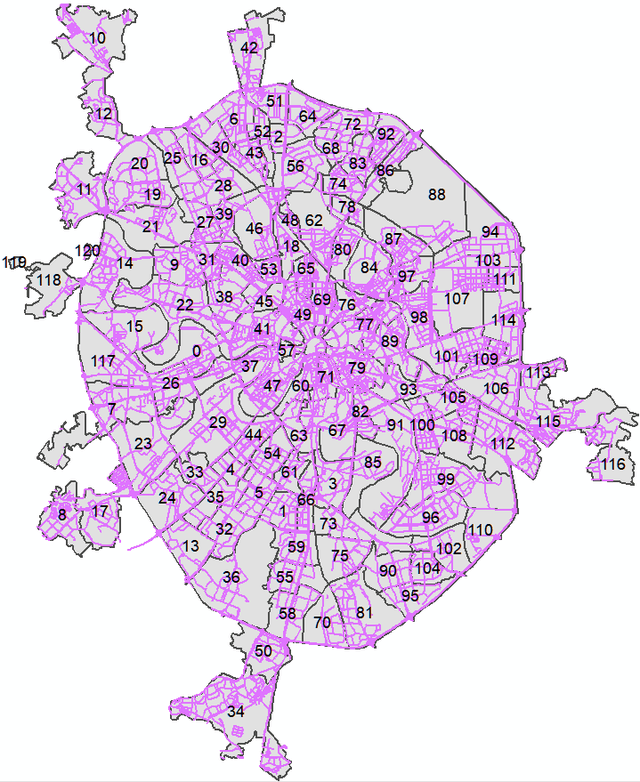

Реже, но тем не менее встречаются ОТЕ полилинии, которые например удобно использовать как плечи графа, отображающего загруженность автомобильных дорог; отрезки полилиний могут оказаться удобными и для моделирования экологических характеристик речных сетей.

Переменные в составе модели также могут быть и векторными, и растровыми. Таким образом в векторных моделях геометрические примитивы (полигоны, полилинии и точки) могут использоваться и как ОТЕ, и как данные. Здесь важно не запутаться: если векторная точка отображает только локализацию явления (например - местонахождения редкого вида флоры), то она играет роль переменной. Но если эти же точки содержат атрибуты (например оценку состояния и/или возраста растений), то мы можем включать их в модель в качестве операционно-территориальными единиц.

Также векторными в качестве исходных данных могут быть полигоны сельскохозяйственных угодий, или выделы лесных кварталов с соответствующими характеристиками - в том случае если их атрибуты обобщаются по другой пространственной сетке ОТЕ. Например, если контура полей с показателями урожайности учитываются в районировании сельскохозяйственных предприятий, представленных полигонами их границ. Точно также кварталы с показателями возраста древостоя будут данными для модели, в которой роль ОТЕ отведена лесничествам.

В роли векторных переменных могут «оказаться» полилинии дорог (в задаче оценки доступности) или рек (в задаче расчета их плотности по бассейнам). Векторные данные могут содержать только атрибуты собственной геометрии (длину, площадь, периметр), либо значения, которыми они наделены: число элементов или иные свойства, выраженные в специальных шкалах.

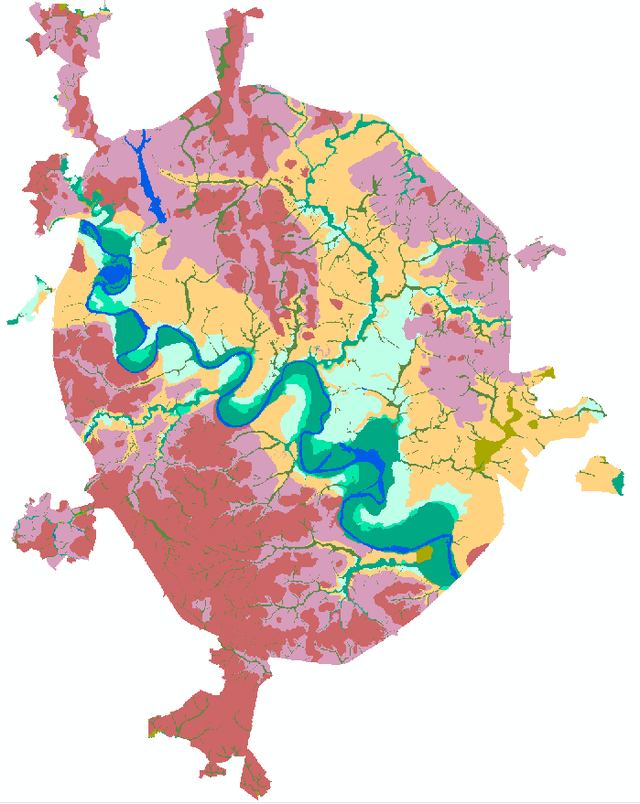

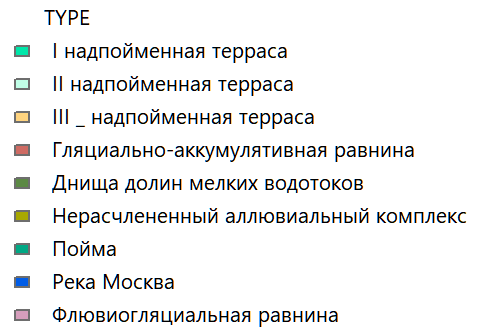

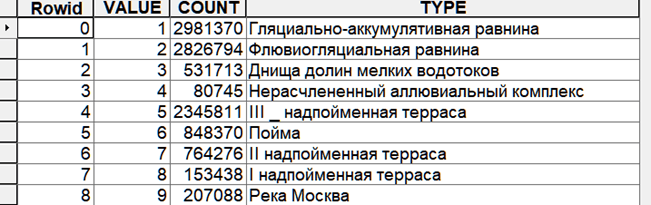

Растровые форматы данных в составе моделей весьма разнообразны; различают данные - непрерывные «поля значений», например, так называемые Цифровые Модели Рельефа (и большая часть производных от них метрик), растры атрибутированных классов (например данные LULC - растры земельного и ландшафтного покрова). В свою очередь, атрибутированные растровые данные могут быть разделены в зависимости от характера исходных значений и используемых шкал.

Шкалы как векторных, так и растровых данных могут соответствовать всем типам, описанным и используемым в статистике, т.е., быть номинальными, порядковыми, интервальными и количественными со шкалой отношений.

Таблица 7.1 Основные виды шкалирования данных, используемых в геоинформационных моделях