III. ГЕОМОРФОМЕТРИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛАНДШАФТНОМУ СИНТЕЗУ

12. МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОДОСБОРОВ НА ОСНОВЕ ГЕОМОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ПЕРЕМЕННЫХ

12.1. Водосборы и ландшафтные местоположения

Моделирование водосборов на основе геоморфометрических переменных имеет как самостоятельное, так и общее геоэкологическое значение. Первое сопряжено с важностью представления границ и конфигурации водосборов разного порядка для целого ряда теоретических (например, оценка трансформации стока в условиях климатических флуктуаций) и целой серии практических (оценка водозапасов и гидроэнергетических ресурсов, оценки рисков паводков и наводнений и др.) задач. Ландшафтно-геоэкологическое значение гидрологического моделирования объясняется функциональной связью между ландшафтными местоположениями и элементарными водосборами.

С одной стороны, мозаика ландшафтных местоположений (геотопов) образует исходную дифференциацию среды, определяя разнообразие условий существования биоты в рамках модели ландшафта, названной В.Н.Солнцевым геостационарной, и отражающей более-менее устойчивую структуру элементов ландшафта, генерируемую «пластикой рельефа» территории, которая во взаимодействии с другими факторами формирует характерные рисунки растительного покрова равнин, горных хребтов или речных долин. Если структурная целостность природных ландшафтов задается "пластикой рельефа", то функциональная целостность поддерживается процессами переноса вещества и энергии в пределах элементарных водосборов и отражается геодинамической или геоциркуляционной (по В.Н.Солнцеву) моделью ландшафта [Солнцев, 1981].

В рамках этой модели геотопы вовлечены в катенарное и стоковое взаимодействие, обеспечивающее взаимосвязь привершинных и пригребневых поверхностей, различных частей склонов, элементов ложбинно-лощинной и речной сети. Первичная аккумуляция стока и заложение верхних звеньев речной сети реализуется в пределах элементарных поверхностей, сформированных склонами различной крутизны и экспозиции, и это обстоятельство связывает биоту ландшафта и водосборы множественными отношениями положительной и отрицательной, прямой и обратной связи. Поэтому, моделирование природных ландшафтов требует одновременного учета и геостационарной и геоциркуляционной «ипостасей» ландшафтных местоположений [Колбовский, Есипова, 2017].

12.2. Общий алгоритм делимитации водосборов в ArcGIS

Построение матрицы водосборов – сложная задача, требующая экспертного участия и последующей корректировки, в особенности на территориях сложного плоско-равнинного и/или низинного заболоченного и заозеренного рельефа с неясными границами между потенциальными областями стока – в этом смысле ее нельзя считать полностью автоматизированной.

Алгоритмы, используемые в разных геоинформационных системах, при всем различии (степень автоматизации, набор устанавливаемых опций, конкретные зависимости и формулы, описывающие топологию склона и процесс аккумуляции стока) как правило, включает четыре взаимосвязанных и последовательно генерируемых тематических растра:

- Растр направления стока,

- Растр аккумуляции стока (или точнее – растр накопленного стока),

- Общий растр гидрографической сети,

- Растр отрезков водотоков фиксированного порядка.

Инструменты группы Spatial Analyst Tool ArcMAP10.x применяются для моделирования речных бассейнов уже полтора десятилетия, при этом содержание отдельных скриптов практически не меняется. Существует множество инструкций и публикаций, посвященных использованию алгоритма, однако общий опыт его применения обнаруживает наличие важных (в отношении дальнейшего моделирования) проблемных позиций в настройке опций инструментов и трактовке результатов. Для построения бассейнов используются инструменты набора Hydrology|Гидрология пакета, которые могут быть объединены в рамках общей модели Model Builder.

- Flow direction|Направление стока, создающее растр направления стока из каждой ячейки вниз по склону наибольшей крутизны в зависимости от значений окрестных ячеек;

- Sink|Поиск локальных понижений, которые могут соответствовать озерным акваториям и бессточным областям;

- Fill|Заполнение локальных понижений грида высот, избавляющее модель от переуглублений и перфораций (в том числе дефектов съемки);

- Flow Accumulation|Суммарный сток или точнее - накопленный сток, показывающий какой объем стока потенциально может аккумулироваться в каждой данной ячейке грида;

- Raster Calculation|Калькуляция растра «суммарного стока» для поиска участков с концентрированным стоком – потенциальных русловых элементов (channel) и/или тальвегов эрозионной сети (в зависимости от принятых значений);

- Stream Link|Идентификация водотоков – присвоение уникальных значений локализованным секциям растровой речной (эрозионной) сети и точкам их сочленения;

- Stream Order|Порядок водотоков - присвоение звеньям гидрографической сети порядкового кода потока по классификации Strahler-Философова;

- Stream to Feature|Растр водотоков в полилинии - трансформация растрового слоя в векторный слой полилиний звеньев гидрографической сети;

- Feature Vertices To Points|Вершины объекта в точки - извлечение устьевых точек звеньев речной сети всех порядков – для последующего построения матрицы водосборов;

- Pour points Buffer|Буферизация устьевых точек с последующей обрезкой концевых отрезков звеньев гидрографической сети для разделения водосборов старших порядков от водосборов притоков;

- Watershed|Водосборная область – операция построения матрицы речных водосборов;

- Dissolve|Слияние по атрибуту векторного слоя «порядок водотоков» для восстановления целостности речной сети и избавления от отрезков в руслах определенного порядка;

- Составной в простые - для получения отдельных рек различных порядков.

Две последние операции необязательны и относятся уже к реконструкции речной сети - если такая задача признается необходимой. Ниже приводится последовательно описание шагов алгоритма.

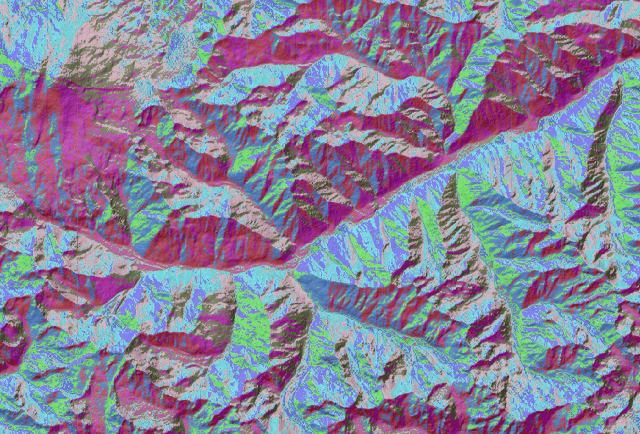

Flow direction|Направление стока - инструмент, моделирующий условия стока, конкретнее - определяющий в какую сторону потечет вода из каждой конкретной ячейки при данных экспозициях и уклонах; неслучайно результирующий растр визуально близок к растру экспозиции (Рис. 12.1). Исходным растром служит «заполненный» грид высот (результат предыдущей операции Fill). Единственная важная опция – сток из крайних ячеек направлен наружу – "галочка" устанавливается в том случае, если сцена вырезана и представляет собой фрагмент более обширной по охвату территории. Растр Направление стока базовый, использующийся в последующих инструментах построения бассейнов.

Sink|Поиск локальных понижений может быть запущен как самостоятельный скрипт или как опция инструмента Flow Direction; создает растр, идентифицирующий все депрессии или области внутреннего стока. По сути этот шаг должен дать ответ на вопрос - присутствуют ли в пределах сцены замкнутые понижения, не имеющие стока. В случае обнаружения значительных бессточных областей и локальных "провалов" в растре Flow Direction|Направление стока запускается корректирующий ЦМР инструмент Fill|Заполнение. Если игнорировать этот шаг процедура трассировки потенциальных водотоков Аккумуляция стока "выдаст" в таких областях так называемый "рыбий скелет" несуществующих звеньев эрозионной сети. В хорошо дренированных (и горных) областях такой проблемы обычно не возникает.

Fill|Заполнение – заполняет локальные понижения в растре устраняя мелкие неточности, перфорации и «провалы» ЦМР, обнаруженные на растре Sink и способные исказить общую картину; визуально практически невозможно увидеть различия двух растров (исходного и "заполненного"). Если понижений и дефектов не обнаружено этот шаг можно пропустить.

Рис. 12.1 Растр "Направление стока" с теневой отмывкой для визуализации

Инструмент Flow Accumulation|Накопленный сток создает растр, показывающий накопление стока в каждой точке потенциальных поверхности и позволяющий таким образом выявить потенциальные тальвеги. В качестве исходника используется растр Flow Direction. Тип данных для больших и «тяжелых» растров – Integer|Целочисленный, для небольших - Float. Выходные ячейки с высоким суммарным стоком - это участки концентрированного стока; они могут быть использованы для определения русел водотоков; выходные ячейки с суммарным стоком, равным нулю, - это локальные топографические гребни и пики; фиксирующие хребты и/или линии водоразделов. Для презентации результата лучше оформить новый растр используя Stretch Type|Тип растяжки Histogram Equalize, что позволит выделить сеть потенциальных водотоков (Рис. 12.2a). Для визуализации и оценки результата целесообразно использовать слой теневой отмывки HillShade (Рис. 12.2b).

Рис. 12.2 Растр Аккумуляция стока: a) "как есть" и b) с теневой отмывкой для визуализации

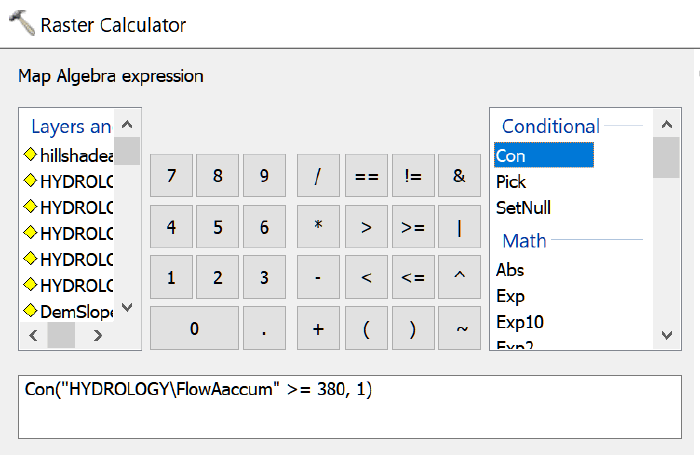

Raster Calculator (Con)|Калькуляция растра (Условие) - критически важная операция всей последовательности действий набора Hydrology, от выполнения которой зависит результат - очертания смоделированной сети водотоков и соответствующей мозаики водосборов. На этом шаге пользователь составляет условие, позволяющее осуществить извлечение растра водотоков Stream из растра накопленного стока Flow Accumulation на основе порогового значения – размера элементарной водосборной ячейки, способной генерировать постоянный водоток.

Авторы многочисленных обучающих сюжетов сети Интернет (посвященных теме моделирования речных бассейнов) призывают использовать некое универсальное значение 1000 (заимствованное, вероятно, из ранних руководств по ArcMAP10.x ); однако, следует понимать, что соглашаясь с таким решением мы признаем, что для данной территории площадь величиной в тысячу ячеек грида (независимо от размера ячеек) способна генерировать элементарный водоток.

Аналитический метод для определения соответствующего порогового значения при выделении сети водотоков впервые описан в 1991 г. [Tarboton et al., 1991]. К сожалению задача определения размера элементарного бассейна, не имеет «идеального» решения по ряду причин, среди которых:

- различия условий формирования водотоков в истоках, средних течений рек и приустьевых участков главной реки (эти различия более-менее учитываются кодировкой речной сети по Шреве, но игнорируются в кодировке Стралера),

- зависимость параметра от неморфометрических факторов - характера четвертичных отложений, а также от биотических компонентов ландшафта (почв, растительности),

- сложность однозначного определения понятия «элементарный водоток» и проведения границы между постоянными и временными водотоками, так как любые элементарные русла подвержены сезонной (межень-паводок) и среднемноголетней (засушливые и влажные периоды) динамике.

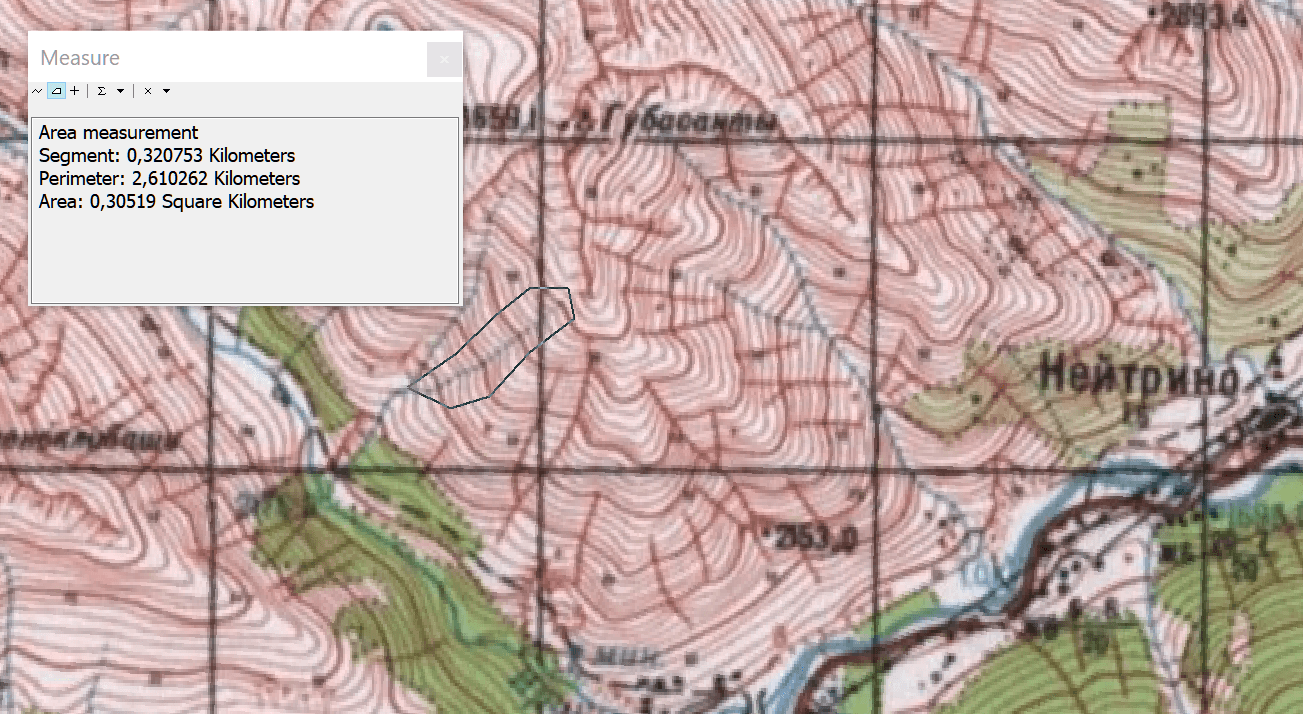

Поэтому помимо итеративного приближения к достоверному результату (искомой минимальной генерирующей водоток площади) методом подбора целесообразно использовать данные натурных измерений, дешифрирование самых малых речек по ДДЗ, и/или использовать существующие топографические карты для картометрического определения длины водотоков первого порядка (Рис. 12.3).

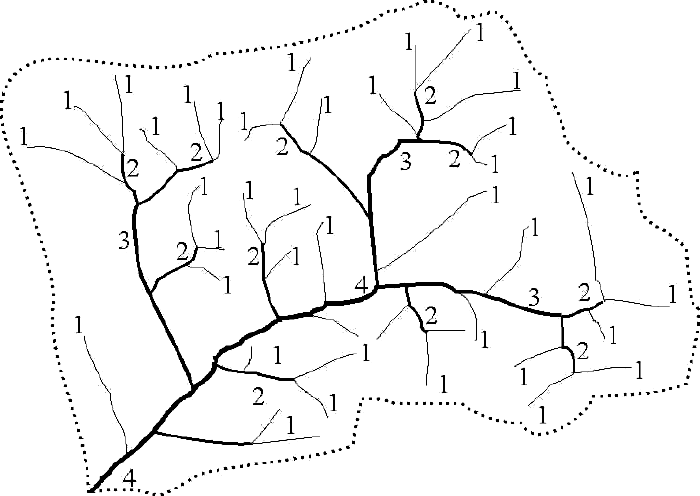

Рис. 12.3 Определение минимальных границ элементарного бассейна (обведен тонкой черной линией) по крупномасштабной топографической карте

На предложенном примере площадь элементарного бассейна определилась как 0,306 км2. Для того чтобы вычислить размер водосбора в ячейках надо разделить площадь на размер ячейки (ячейка 27,5 * 27,5 м дает 0,0008 км2), следовательно площадь элементарного водосбора приблизительно 380 ячеек. Тогда любое значение, расположенное ниже ячейки накопленного стока равное или со значением AccFlow => 380 будет лежать в русле водотока. Разумеется, стоит измерить площади всех (или многих - в пределах выборки) элементарных бассейнов, чтобы остановиться на среднем, либо медианном значении.

Получить растр водотоков можно также с помощью выражения алгебры карт, формулируемого в Raster Calculator|Калькуляторе Растра набора Map Algebra|Алгебра карт группы Spatial Analyst, где в качестве исходного используем растр накопленного стока Flow Accumulation. Выражение примет вид:

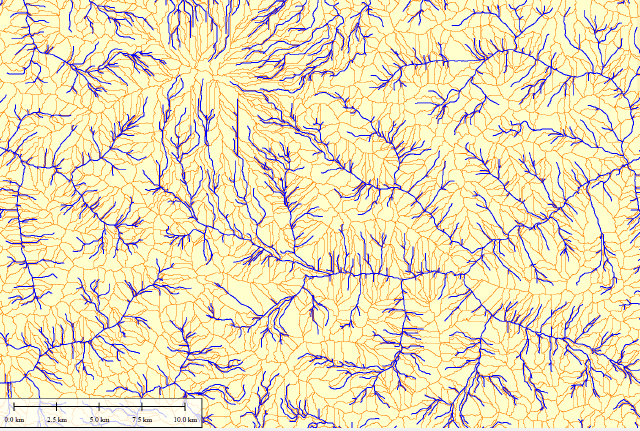

Рис. 12.4 Расчет русловой сети по размеру (площади) элементарного водосбора в ячейках

Очевидно, что площадь генерирующего водоток первого порядка элементарного водосбора не может быть идентичной для горных и равнинных областей, разных природных зон, а также для территорий различной степени и характера освоенности, иными словами, это региональный и всегда конкретный показатель, который должен быть выяснен как можно более корректно.

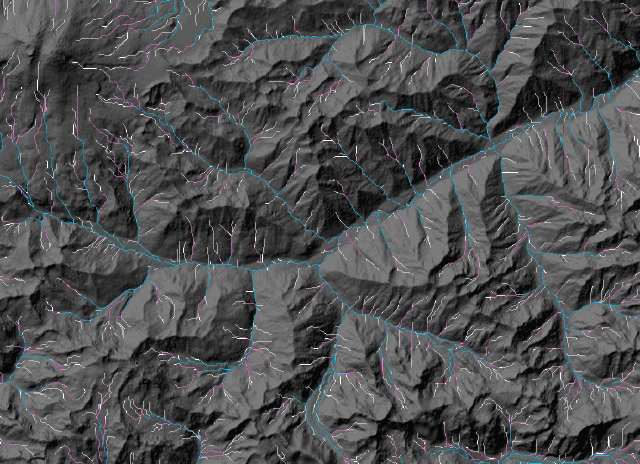

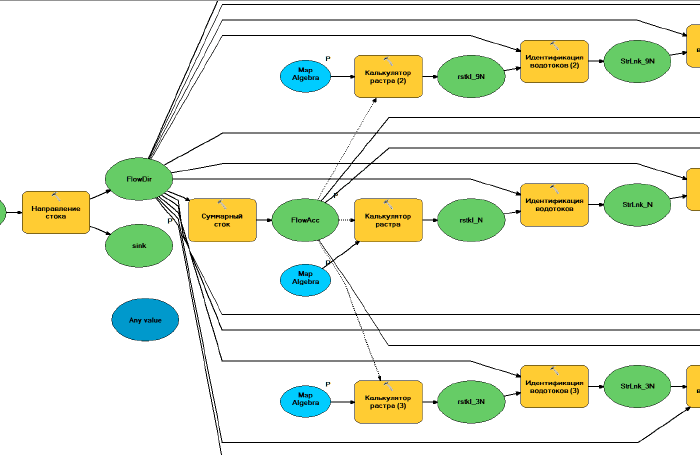

Иногда требуется получить представление о водосборах территории с учетом возможной иерархии водотоков и зафиксировать мозаику бассейнов для нескольких масштабных уровней. В этом случае можно поэкспериментировать с разными значениями Накапливаемого стока, используя фрактальные соотношения, т.е., выбрать сначала (как это сделано выше) минимальный начальный размер водосбора, а затем умножить его на число "пи" 3.14 (Рис. 12.5). Эту задачу можно решить создав "разветвление" с изменяемым параметром Flow Accumulation в алгоритме делимитации водосбора Model Builder .

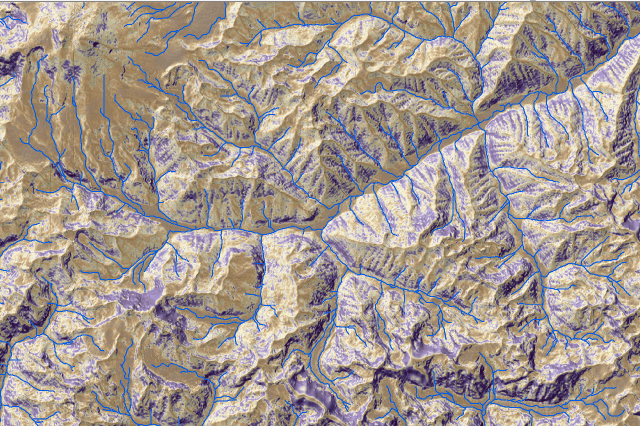

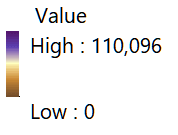

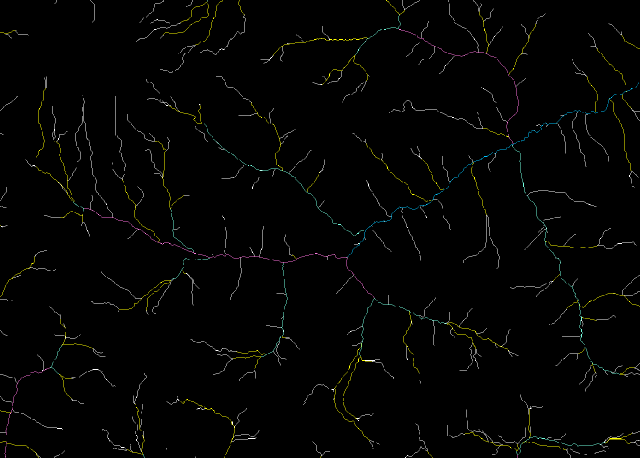

Рис. 12.5 Потенциальная русловая сеть для разных значений площади генерирующего водосбора - 3746 ячеек (3,0 км2) голубые линии, 1193 ячеек (0,9 км2) фиолетовые линии, 380 ячеек (0,3 км2) белые линии

Просмотр результата на фоне слоя теневой отмывки наглядно демонстрирует сложность определения "единственно правильного" размера элементарных водосборов: очевидно, что водосборы размером > 3 км2 действительно генерируют в Приэльбрусье боковые притоки, которые вложены в вытянутые листовидные бассейны, причем водотоки, выделенные этим условием, не "дотягиваются" до тылового склона водосбора. Туда заходят тальвеги, конфигурируемые бассейнами средней размерности (в данном случае 0,9 км2). Наконец небольшие распадки 0,3 км2, осложняющие склоны трассируются тальвегами, представляющими собой элементы эрозионной сети - обычные желоба и днища "лотков", по которым в зимнее время сходят лавины, а в летнее - осуществляется периодический сток, т.е., мы не можем назвать их "руслами" в геоморфологическом значении этого термина.

Stream Link|Идентификация водотоков - инструмент, присваивающий уникальные значения отрезкам, расположенным от одной точки слияния до другой точки слияния, и тем самым превращающий растр потенциальных водотоков в набор звеньев речной сети. На входе – растр Накопленного стока, а также растр Направление стока, на выходе – дифференцированный "разноцветный" растр водотоков Stream Link.

Stream Order|Порядок водотоков присвоение порядка звеньям речной сети. Кодировка порядка рек по Стралеру-Философову позволяет учитывать нарастающую вниз по течению водность рек и моделировать различные взаимосвязи между параметрами русел и характеристиками дренируемых ими областей (Рис. 12.6).

Рис. 12.6 Принципиальная схема классификации водотоков по Strahler

В схеме Стралера-Философова изменение порядка реки происходит только после слияния двух равных по водности (т.е., однопорядковых) водотоков:

1 + 1 = 2, 2 + 2 = 3, 3 + 3 = 4, и т.д.Слияние водотоков разного порядка (например, 1-го и 2-го) не увеличит класса старшего водотока, иными словами:

1 + 2 = 2, 2 + 3 = 3, 3 + 4 = 4, и т.д.Эта схема называется еще дихотомической, поскольку она изображает речную сеть как симметричную относительно главных речных стволов. Между тем реальным речным сетям присущ и другой тип иерархии ветвления (действительно напоминающий рисунок разветвления древесных крон), который называется дендрическим и учитывается кодировкой по Р.Шреве. Разным рекам (и даже одной и той же реке на разных участках ее течения) свойственен как дихотомический, так и дендрический типы структур, и это еще одна причина, затрудняющая "идеальное" моделирование бассейнов.

Рис. 12.7 Результирующий растр порядка водотоков: 1-й порядок белые, 2-й желтые, 3-й зеленые, 4-й фиолетовые, 5-й синий

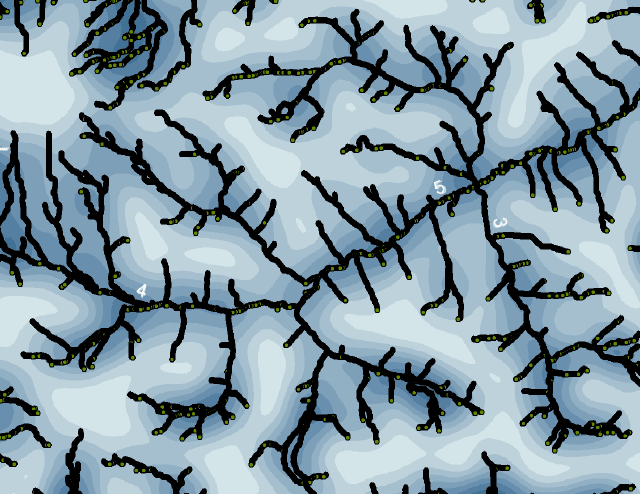

Stream to Feature|Водоток в пространственный объект превращает растр в вектор речной сети. Полученные таким образом водотоки имеют grid-code|грид-код, отображающий их порядок по Философову-Стралеру, что дает возможность восстановить целостность однопорядковых русел – т.е., собрать сегменты рек одного порядка в полилинии. Можно использовать утилиту Dissolve|Слияние набора Geoprocessing ArcMAP10.x, которая агрегирует пространственные объекты на основе заданных атрибутов. Результат, оформленный по грид-коду способом Quantities >> Graduated symbols, дает неплохое представление о строении потенциально возможной речной сети территории (Рис. 12.8).

Рис. 12.8 Вектор водотоков, построенный по значению размера генерирующего водосбора в 0,3 км2

Вектор речной сети необходим для извлечения устьевых точек (в ранних версиях ArcMAP10.x это предлагалось сделать вручную). Используется инструмент Feature Vertices To Points|Вершины объекта в точки набора Features|Пространственные объекты группы Data ManagmentTools|Управление данными с опцией Point Type: End, т.е., выбираются конечные точки отрезков речной сети. На входе – векторный файл водотоков StreamLines, на выходе - векторные устьевые точки PourPoints.

Рис. 12.9 Нераспределенные устьевые точки в местах слияния водотоков

Однако, в таком виде (Рис. 12.9) устьевые точки не могут быть использованы для построения бассейнов, - некоторые из них находятся в месте слияния двух (или трех) звеньев речной сети, в таком случае для трех водотоков будет построен один общий бассейн, что нежелательно. Для разведения водотоков Т.Е.Самсонов [Самсонов, 2017] предложил изящное решение: сначала вокруг точек строятся буферные зоны радиусом в 2R, где R — размер ячейки растра ЦМР; полученными окружностями обрезаются исходные линии водотоков, затем инструментом Feature Vertices To Points|Вершины объекта в точки извлекаются обновленные (несовпадающие, распределенные) устьевые точки водотоков. В результате в месте слияния двух или более отрезков речной сети каждый из них получает свою точку устья (свой базис эрозии), относительно которой и строится водосбор.

Построим буфер для нераспределенных устьевых точек размером 55 м (27,5*2) инструментом Buffer|Буфер. Далее инструментом Erase набора Overlay группы Analyst отрезаем концевые части звеньев речной сети:

Input features: channel, Erase features: End_points_Buffer; затем инструментом Feature Vertices To Points еще раз выбираем концевые точки отрезков речной сети (Рис. 12.10).

Рис. 12.10 Распределенные устьевые точки в местах слияния водотоков

Следующий шаг – извлечение в устьевые точки значений высот (абсолютной высоты) с помощью инструмента Extract Values to Points|Извлечь значения в точки набора Extraction|Извлечение группы Spatial Analyst. На входе «заполненный» грид высот Fill Dem и точечный вектор устьевых точек PourPoints; на выходе - устьевые точки со значением абсолютной высоты H_PourPoints.

Наконец, последняя подготовительная (но важная) процедура – Snap pour points|Привязка точки устья - привязывает точки устьев к ячейке с наибольшим суммарным стоком в пределах заданного расстояния. Эта процедура позволяет определиться с действительным положением точки устьевого створа и размерностью очерчиваемых программой водосборов. На входе устьевые точки с полем Value (фиксирующим абсолютную высоту точки) H_PourPoints и растр накопленного стока FlowAccumulation. Единственная переменная Snap distance|Расстояние привязки, указывает для территории какой размерности программа ищет устьевую точку с наименьшим значением высоты; обычно выставляется равным горизонтальному масштабу ячейки ЦМР (в данном случае 27 м).

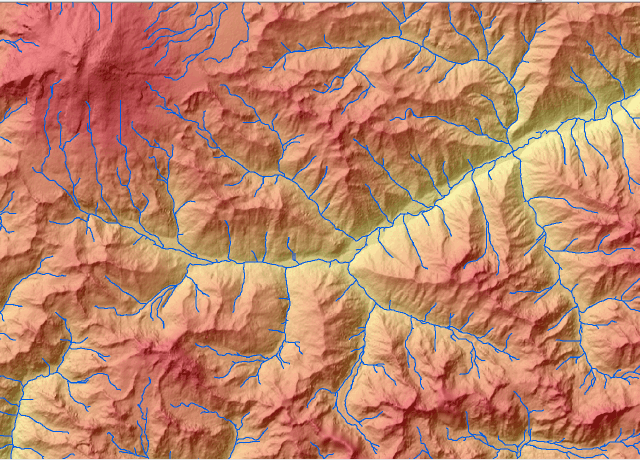

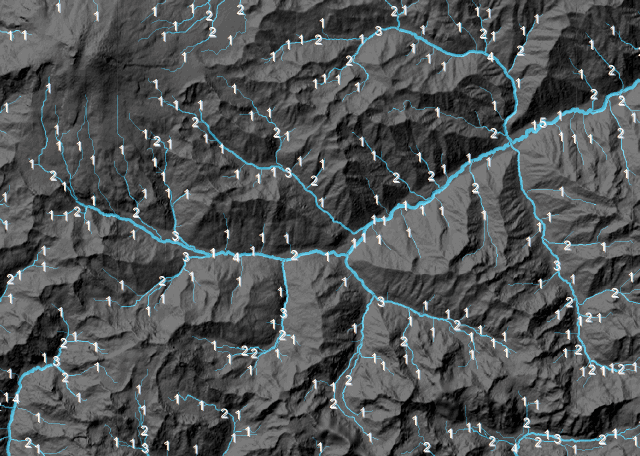

Теперь мы готовы к моделированию растрового файла водосборов с помощью инструмента Watershed|Водосборная область: на входе - растр Flow direction и растр привязанных устьевых точек SnapPourPoints. На выходе - речные бассейны (Рис. 12.11).

Рис. 12.11 Водосборы - результат построения в ArcMAP.10x с размером генерирующей площади 1193 ячейки или 0,9 км2

Поскольку водосборы часто используются как операционно-территориальные единицы (ОТЕ) для оценки геоэкологических параметров, характеризующих особенности ландшафтов (лесистость, заозеренность), биоразнообразие (на видовом или популяционном уровне) или различный характер освоенности (распаханность, урбанизированность), то зачастую возникает необходимость получения векторного полигонального файла бассейнов, что может быть сделано в ArcMAP10.x с помощью инструмента Raster to Polygon (Рис. 12.12).

Рис. 12.12 Векторный файл водосборов

Полигональный файл позволяет обнаружить интересную закономерность горного рельефа: реальные элементарные водосборы, которые действительно генерируют самые малые реки имеют листовидную (сужающуюся к устью) форму, но есть множество укороченных расширяющихся книзу "недоразвитых" вогнутых в плане и вогнутых (или прямых) в профиле форм между двумя смежными контрфорсами склонов, которые открываются в ущелье или долину реки, и которые как правило представляют лишенные постоянных водотоков тальвеги: желоба, лавиностоки, днища распадков. Но они могут служить траекториями временного (сезонного, либо экстремального) стока, схода лавин и путями перемещения рыхлого материала (сели, осыпи).

Таким образом, моделирование водосборов - нетривиальная задача, которая не может быть корректно осуществлена без участия эксперта. Для экономии усилий можно использовать модель c разветвлением, которая будет считать сразу несколько вариантов, используя различающиеся параметра генерирующего ареала (Рис. 12.13)

Рис. 12.13 Фрагмент модели Model Builder с разветвлением для получения одновременно водосборных бассейнов трех иерархических уровней

12.3. Делимитация водосборов в других ГИС

В связи с важностью задачи трассировки русел и делимитации речных бассейнов встроенные инструменты гидрологического моделирования присутствуют во всех популярных ГИС, в том числе Global Mapper, SAGA GIS. В QGIS-Next-GIS есть возможность подключения необходимых модулей SAGA, GRASS. Различия сводятся к используемому алгоритму и степени участия эксперта.

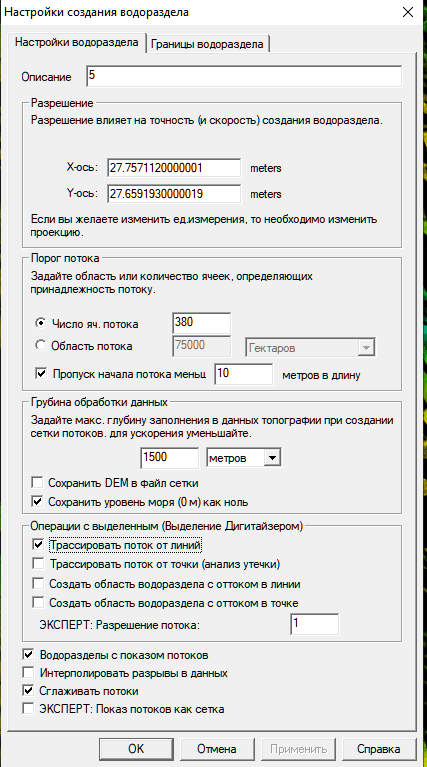

Близкий к вышеизложенному способ реализован в пакете Global Mapper, при этом участие пользователя ограничено первоначальным выбором опций, аналогичных уже известным нам по инструментам набора Hydrology ArcMAP10.x.

В Global Mapper за воспроизведение матрицы водосборов отвечает один из инструментов группы Analysis|Анализ Generate Watershed не вполне удачно переведенный как Создать водораздел. Критическая опция - Stream Threshold (опять-таки, неуклюже названная Порог Потока). В русифицированной версии Global Mapper 19.0 приводится объяснение: "определите какое число ячеек или ареал какой площади способен аккумулировать формы стока, которую можно назвать потоком." Заметим, что авторы избежали использования понятия "река". Размер ареала может быть выражен в ячейках или единицах площади (гектары, км2 и т.д.).

Следующая опция - Discard Stream Starts Less than - выбор порога учета водотоков по предельной длине - позволяет пренебречь потенциальными верхними звеньями эрозионно-русловой сети длиной менее заданной величины. Последняя опция из числа обязательных - Depression Fill Depth|Глубина предполагаемого Базиса Эрозии - связана с учетом величины вертикального расчленения и привязкой предполагаемых устьевых точек для главных речных стволов моделируемой сети. Несомненное преимущество алгоритма, реализованного в Global Mapper - его относительно быстрая работа, что оставляет пользователю возможность экспериментировать с разными настройками критических опций.

Рис. 12.14 Диалоговое окно инструмента Generate Watershed Global Mapper версии 15.0

Рис. 12.15 Диалоговое окно инструмента Generate Watershed Global Mapper версии 19.0

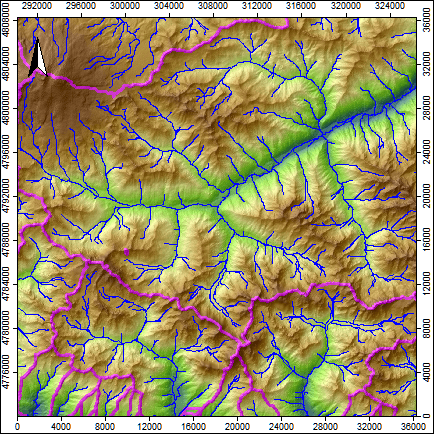

На выходе алгоритма Generate Watershed два векторный файла - полилинии речной сети и полигоны водосборов. При указании тождественных параметров Global Mapper строит сеть водотоков и матрицу водосборов практически не отличающуюся от той, что можно получить в ArcMAP10.x.

Рис. 12.16 Векторные слои полилиний водотоков и полигонов водосборов, созданные в программе Global Mapper с критической опцией размера элементарного водосбора, генерирующего приток 1-го порядка: a) 380 ячеек, b) 1200 ячеек

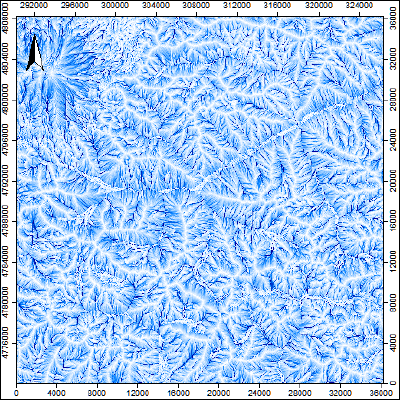

В SAGA GIS - программном комплексе, предназначенном, прежде всего, для научных исследований [Olaya, Conrad, 2009], реализовано несколько алгоритмов построения сети водотоков (channel) и соответствующей им матрицы водосборов. В качестве необходимых начальных шагов здесь могут быть предприняты действия по ликвидации шумов и так называемой гидрокоррекции.

Mesh Denoise|Ликвидация шумов - инструмент набора Filter группы Grid; на выходе - избавленный от шума Denoised Grid. Гидрокоррекция проводится с помощью инструмента Fill Sinks набора Preprocessing группы Terrain Analysis (аналогичного Fill Depressions ArcMAP10.x но с более широкими набором опций). Важная особенность - возможность обнаружения не просто бессточных (SINK), но и плоских (FLAT) областей, которые сильно искажают потенциальную сеть водотоков [Planchon, Darboux, 2001]. Критический параметр - Slope Threshold|Порог уклона, позволяющий считать элементарную поверхность плоскостью, (по умолчанию 0,010).

Далее гидрологическое моделирование в SAGA GIS может быть продолжено по двум траекториям: либо раздельное получение последовательных параметров (Flow direction, Flow accumulation и т.д.) с помощью инструментов из двух наборов Channel и Hydrology (группа Terrain Analyst), либо - моделирование необходимых характеристик с помощью комплексных инструментов Channel Network и Drainage Basins (набор Channel) и Basic Terrain Analysis из набора Compound Analyses. Первый путь предоставляет возможность выбора методов и опций моделирования на каждом очередном шаге, второй предполагает указание только порога Theshold, представляющего собой порядковый номер водотока (по Strahler), для которого программа будет конфигурировать водосборы; значение по умолчанию - 5 указывает, что бассейны строятся для водотоков 5-го порядка.

Рис. 12.17 Варианты моделирования Flow Accumulation|Накопленного стока в SAGA GIS с использованием различных алгоритмов: а) Parallelizable, b) Flow Tracing, c) Mass-Flux Method

Выбор между этими двумя подходами заключается в готовности (и навыках) пользователя разбираться с настройками опций. Заметим, что комплексный инструмент Channel Network использует алгоритм Deterministic 8 based flow network analysis, предполагающий равновероятную возможность стока по восьми румбам (или восьми ячейкам, окружающим центральную расчетную ячейку) - остальные подробности "зашиты" внутри скрипта. При использовании отдельных инструментов пользователь получает доступ к пяти различным алгоритмам и соответствующим настройкам, таким образом, возможность адекватного отражения специфики региональных ландшафтно-географических условий при самостоятельном прохождении всей процедуры моделирования значительно возрастает.

Рис. 12.18 Водосборы 5-го порядка (Threshold = 5) и потенциальная русловая сеть района Приэльбрусья в SAGA GIS

12.4. Ландшафтные метрики, связанные с гидрологическими параметрами

Гидрологическое моделирование, т.е., параметры матрицы водосборов, рассчитываемые с помощью соответствующих алгоритмов, предоставляют операционно-территориальные единицы, используемые для многих других аспектов тематического моделирования: геоморфологического, почвенного, ландшафтного. Размер минимального генерирующего сток водосбора, по сути, выступает в роли одного из "конфигураторов" гидрографической сети; с этим параметром тесно связаны другие параметры, такие как относительная высота рельефа над уровнем рек, длина линии стока и другие, которые, в свою очередь, могут быть использована для делимитации форм и мезоформ рельефа, и, следовательно - ландшафтных местоположений.

Одним из таких геоморфометрических параметров является Height Above River|Высота над уровнем водотоков. Для расчета параметра используется исходный грид высот ЦМР (оптимально - вариант с проведенной гидрокоррекцией - заполненными понижениями после процедуры Fill) и растр водотоков, поэтому первые шаги модели повторяют моделирование водосборов - до получения классифицированного растра звеньев потенциальной речной сети Stream Order. Алгоритм моделирования HAR включает шесть операций, легко связываемых в последовательность схемой Model Builder:

- Получение точечного вектора из растра водотоков с помощью инструмента Raster to Point|Растр в точки набора From Raster группы Conversion, опция - Value|Поле значений.

- Извлечение в полученные векторные точки значений абсолютных высот грида ЦМР: Extract value to Point|Извлечь значения в точки набор Extraction группы Spatial Analyst. Векторный слой на входе – Points из п.1, растровый слой на входе – растр высот Height, выходной слой – Elevpoints, интерполировать значения и присоединять другие поля не требуется.

- Оцениваем Kernel density|Плотность ядер (набор Density группа Spatial Analyst). Скрипт вычисляет величину на единицу площади из точечных или полилинейных объектов, используя функцию ядра для подгонки плавно сужающейся поверхности к каждой точке или полилинии.

- Та же процедура проводится для слоя точек со значениями высот Kernel density (2). Слой на входе - Elevpoints из п.2. Но в данном случае указывается значение Population field RasterValue (т.е., значение абсолютной высоты, извлеченной из растра ЦМР). Важно изменить радиус поиска таким образом, чтобы он перекрывал расстояние до ближайшего водораздела, в данном случае 5000 м.

- Слой на входе – Stream order points из.п.1. Population field: None. Выходной размер ячейки и радиус поиска – опционально, должны быть соотнесены с размером исходного растра (в данном случае 27 м). Выходной растр – Points Density (Рис. 12.19).

- Функция Divide|Деление набора Trigonometric группы Math:

Divide_Dens = Elevdens / Ptdense - Функция Minus|Минус вычитает значение второго входного растра из значения первого входного растра по ячейкам:

HAR = Height_Dem – Divide_dens

Рис. 12.19 a) слой Points Density на основе точек сети водотоков b) итоговый растр Height Above River

Еще один широко используемый показатель Height Above Nearest Drainage (HAND), что можно перевести как Высота над уровнем Эрозионной Сети. На входе - Height_DEM и растр водотоков Stream растры; но внутренний алгоритм здесь отличается от изложенного выше (Рис. 12.20) и включает операции Fill, Flow Direction и делимитацию водосборов Watersheds на основе этих параметров и точек, извлеченных из растра водотоков.

Рис. 12.20 Алгоритм Height Above Nearest Drainage

Параметры бассейнов записываются в отдельное поле инструментом Build Raster Attribut Table набора Raster Properties группы Raster Data Managment), далее инструментом Zonal Statistic в пределах каждого бассейна вычисляется минимальная высота (Statistic Type: Minimum), которая затем вычитается Minus из исходного грида высот Height_DEM. Очевидно, что алгоритм может быть упрощен до последних трех операций, если растровый слой водосборов уже получен в процессе гидрологического моделирования бассейнов, тогда он подается в качестве Input Raster в диалоговом окне инструмента Build Raster Attribute Table.

Рис. 12.21 Растр Height Above Nearest Drainage

Значение обоих параметров HAR и HAND заключается в том, что они лучше, чем грид абсолютных высот отображают как геостационарную (пластика рельефа), так и геодинамическую (сопряжение элементарных бассейнов, водотоков и склонов) структуру, что особенно существенно при моделировании ландшафтных местоположений.

Том Дилтс (Tom Dilts) - специалист лаборатории ландшафтной экологии Большого Бассейна Great Basin Landscape Ecology Lab при Университете штата Невада разработал инструменты для быстрого расчета этих и других характеристик - Topography Tools 10_x. Кроме HAR и HAND в наборе присутствуют Topographic Position Index, Slope Position Classification, Topographic Convergence/Wetness Index, которые могут быть присоединены к стандартному набору Tools ArcMAP10.x.

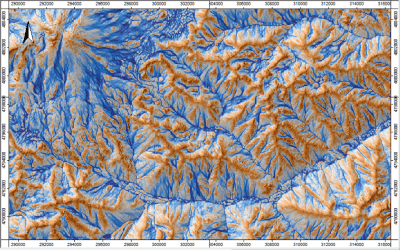

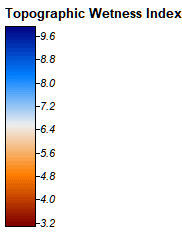

Topographic Wetness Index (TWI)|Топографический индекс влажности является еще одним часто используемым индексом, рассчитываемым на основе гидрологических параметров (Рис. 12.22). При расчете используется формула:

Ln(flow accum + 1) / (tan (((slope deg)3.141593) / 180))На входе ЦМР, на основе которого стандартно вычисляются растры направления и аккумуляции стока - Flow Direction, Flow Accumulation. Вторая ветвь модели вычисляет Slope|Уклон в градусах, и затем преобразует нулевые значения уклона (т.е., абсолютную плоскость) в 0,0001 и использует приведенное выше уравнение для создания растра TWI. Регулируемая опция - Conversion Factor|Коэффициент Фактора Конверсии устанавливается в зависимости от размера ячейки входного растра ЦМР (1000 метров - 0,01; 100 метрам - 1; 10 метрам - 100).

Рис. 12.22 Алгоритм Topographic Wetness Index (TWI)

Как и в предыдущем случае, если гидрологические параметры и уклон уже получены алгоритм значительно сокращается и сводится, по сути, к расчету по формуле.

Topographic Wetness Index может быть рассчитан в SAGA GIS одноименным инструментом набора Hydrology. На входе - растры Slope, Catchment Area. Опция - метод: Standart, Topomodel (Рис. 12.23).

Рис. 12.23 Топографический индекс влажности|Topographic Wetness Index (TWI) для территории Приэльбрусья, рассчитанный в SAGA GIS

Наконец, еще одним важным показателем, связанным с гидрологическими характеристиками, является так называемый LS factor, используемый для оценки потенциальной эрозионной опасности [Boehner, Selige, 2006]. Так же как и предыдущие метрики LS factor выводится из двух растров - Slope, Catchment Area. Инструмент предоставляет возможность выбора опций: способ оценки ареала концентрирующего склона Area of Length Conversion (3 варианта), и три различных алгоритма расчета (1 - Moore, 2 - Desmet, Govers, 3 - Boehner, Sielge) (Рис. 12.24).

Рис. 12.24 LS фактор для территории Приэльбрусья

Таким образом, если отдельные геоморфометрические переменные позволяют отображать топологическую структуру ландшафта, то комплекс переменных, связанных с моделированием элементарных водосборов, позволяют приблизиться к пониманию его функциональной структуры. Геотоп или ландшафтное местоположение - элементарная поверхность, единица дифференциации морфолитогенной основы ландшафта, ограниченная характеристическими линиями рельефа, которая может быть объективно выявлена и оконтурена в процессе преобразований поля высот (грида) и фиксации его производных, определяющих вершины и низшие точки, линии вогнутого (тыловые швы, подножья) и выпуклого (уступы, бровки) перегиба склонов, а также вектора стока [Ласточкин, 2011]. Сочетание и одновременное использование этих двух пространственных матриц позволяет говорить о так называемом ландшафтно-бассейновом подходе к моделированию ландшафтов.

ГИС-моделирование обеих структур ландшафта (геостационарной и геодинамической) позволяет приблизиться к пониманию еще одной интересной закономерности. В равнинных или слабовсхолмлённых ландшафтах с "мягкими" очертаниями пластики рельефа топологические свойства передаются, в основном, параметрами кривизны (плановой, профильной и их инвариантами). В горных - в особенности свежих "альпийских" ландшафтах с выраженными "гранями" рельефа (гребнями, контрфорсами, фасами склонов и тальвегами) - обе структуры, и геостационарная и геодинамическая почти "сливаются", поскольку элементарные поверхности выступают одновременно и непосредственными фрагментами водосборных элементов. Таким образом, обе модели - не более чем способ познания действительности, и ГИС-моделирование в очередной раз "напомнило" нам об этом: прежде всего через взаимосвязанность параметров, используемых для делимитации базовых структур - элементарных водосборов и ландшафтных местоположений.