IV. ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ЛАНДШАФТНОЙ ЭКОЛОГИИ

17. "MEASURING LANDSCAPE" ИЛИ МОДЕЛИ СТРУКТУРЫ В ЛАНДШАФТНОЙ ЭКОЛОГИИ

17.1. Ландшафтная матрица" и ее метрики как показатели структуры в ландшафтной экологии

Первые геоинформационные модели были создавались в рамках западноевропейской и североамериканской науки - ландшафтной экологии - с целью исследования так называемых паттернов: особых пространственных рисунков освоенного (антропогенного, культурного) и природного (естественного) ландшафта. В центре этих моделей представления о типах Land Use/Land Cover - земельно-ландшафтного покрова и его элементах - patches (патчах). Land Use/Land Cover - это сочетание видов землепользования с фрагментами природного ландшафта, патчи - отдельные участки разных видов, например - кварталы городской застройки, сельскохозяйственные угодья, лесные массивы [Forman, Godron, 1986].

Такой подход сформировался в западной науке главным образом потому, что исследователи с самого начала пытались опираться в большей степени не на результаты полевых исследований и полевого картографирования (как это было в СССР), а на результаты дешифрирования данных дистанционного зондирования (первоначально - фотопланов, затем - космических снимков). Вместо учения о природных ландшафтах (которые занимают и продолжают занимать в России огромные пространства), в странах с высокой степенью обитаемости и освоенности пространства с самого начала преобладала своего рода синтетическая теория, в центре которой оказалась сложная мозаика природных, антропогенных и техногенных элементов современной земной поверхности. Можно сказать, что в этой парадигме ландшафт воспринимается как мозаика патчей: "Landscape - a mosaic of patches" [Forman, Godron, 1986].

Одно из центральных понятий ландшафтной экологии - "патч"- оказалось весьма нагруженным, поскольку под патчем понимают одновременно:

- любой отдельно взятый элемент (фрагмент) различных видов землепользования и/илиприродного ландшафта (лес, поле, и т.д.);

- типы (классы) лэндкавера (вечные снега и льды, акватории, сельхозугодья, древесный покров);

- типы местообитаний (леса, ветленды, луга);

- элементы городской ткани (urban fabric - кварталы различной плотности, парки, промзоны);

- части культурного ландшафта (селитьба, поля, сенокосы).

Ландшафтная мозаика несколько десятилетий была предметом изучения и моделирования как пространственная модель с определенной структурой, взаимодействием между отдельными частями и среднемноголетней динамикой. В этом смысле объектами моделирования были "структура", "части и целое", "края и границы", свойства размерности, связности, компактности и т.д.

Р.Т. Форман и М. Гордон [Forman, Godron, 1986] впервые использовали три фундаментальных типа элементов для описания ландшафтной структуры: patches - патчи, corridors - коридоры и matrix - матрицы. Согласно Ричарду Т. Форману используя эти три элемента можно охарактеризовать структуру любого ландшафта. Предполагается, что все ландшафтные элементы безотносительно к специфическому типу мозаики влияют на ландшафтные функцию через их пространственные характеристики, и эти фундаментальные взаимодействия применимы к любому типу ландшафта – городскому, сельскому или естественному.

C 1995 в лаборатории ландшафтной экологии Университета штата Массачусетс (г. Амхерст, США) под руководством Кевина МакГаригала (Kevin McGarigal) разрабатывается специальная программа FRAGSTAT для расчета мер разнообразия ландшафтного покрова по его растровым изображениям. Быстрому росту популярности FRAGSTAT среди специалистов способствовали два обстоятельства: во-первых, она распространялась свободно "As is", во-вторых - была исчерпывающе обеспечена справочной документацией (тематические статьи, руководство пользователя, справочник по метрикам). Официальная ссылка на программу: McGarigal, K., SA Cushman, MC Neel, and E Ene. 2002. Computer software program produced by the authors at the University of Massachusetts, Amherst. Available at the following: FRAGSTATS: Spatial Pattern Analysis Program for Categorical Maps.

Рис. 17.1 Обложка базовой инструкции к программе FRAGSTAT

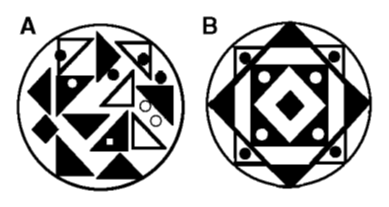

Значимость пространственной мозаики плановых элементов ландшафта демонстрируется классической иллюстрацией из руководства FRAGSTAT Measuring Landscape, 2009: при одинаковом наборе элементов мы получаем две принципиально разные сущности: "хаотичный" ландшафт A и "организованный" ландшафт B.

Рис. 17.2 Иллюстрация эффекта "холизма" - пространственной целостности и значения модели состава и композиции ландшафта (Bilos, 1992)

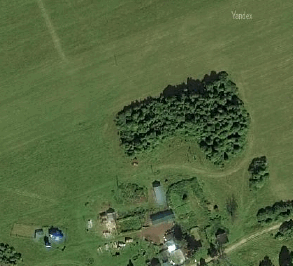

Важно понимать, что использование ландшафтных метрик определяется, во-первых - исследовательскими задачами, во-вторых - пространственным масштабом исследования. Метрики как таковые применяются к трем уровням и трем типам объектов:

- отдельные патчи (patch level) - например, "островок" леса среди сельскохозяйственных угодий, в этом случае все характеристики будут относится к размерности, форме и конфигурации опушки только этого фрагмента лесных насаждений;

- класс патчей (class level) - все сохранившиеся леса (от небольших биогрупп до лесных кварталов, островных, средне- и крупно-массивных насаждений) на определенной территории; в этом варианте ландшафтные метрики будут характеризовать общие параметры "леса вообще";

- ландшафт в целом (landscape level) - объектами расчета ландшафтных характеристик (если продолжать наш пример) будут леса разных типов (скажем, хвойные и широколиственные, а также все другие виды землепользования на выбранной территории - поля, пастбища, застройка и т.д.; следовательно рассчитываемые характеристики будут относится именно к выделенным классам (типам land cover), описывая таким образом структуру и композицию ландшафта в целом, (но ничего не говоря нам о внутренней структуре отдельного класса).

Исходные данные для расчета метрик могут быть как растровыми, так и векторными, и, согласно используемой здесь терминологии, представляют собой "дисперсное поле" с единственным классом (номинальные дихотомические значения "лес" - "не лес") или "мозаику" классифицированных значений (типы леса или виды землепользования).

Для векторных данных патч - это отдельный полигон специфического вида землепользования ("лес", "поле"); в растровых данных патч - это кластер ячеек с одинаковым значением для основных

Класс векторных данных - множество полигонов с единой принадлежностью ("лес", "поле", "застройка") но разной геометрией (площадь, периметр, форма). Класс гридов - совокупность кластеров патчей с одинаковой атрибутикой ячеек. Метрики описывают весь класс: размерность, степень агрегации ("слипания" полигонов или ячеек), или напротив дисперсность и разорванность отдельных полигонов и/иликластеров ячеек. Таким образом "фокусом" анализа на уровне класса выступает фрагментированность: скажем, планировщик может интересоваться общей площадью лесных насаждений, средним размером лесного массива, средней дистанцией между такими массивами или отношением общей площади лесов к общей площади региона.

Векторные данные представляют ландшафт как совокупность полигонов, относящихся к разным классам (и также обладающих разной геометрией); растровые - как сочетание, мозаику ячеек, относящихся к разным классам. Поэтому ландшафтные метрики характеризуют всю мозаику патчей в целом – разнообразие типов патчей, средний размер патча, степень агрегации, фрагментированности и т.д.

Наконец, ландшафтные метрики могут применяться, собственно, к объекту - когда исследуются размерность, форма и структура патча, класса патчей или ландшафта, либо использоваться для оценки этих же свойств, но в рамках сетки операционно-территориальных единиц (ОТЕ), т.е., когда мы выявляем те же параметры для районов, лесничеств, речных бассейнов или единиц принятой регулярной сетки. По сути, мы имеем в таком случае дело с инвариантом оверлея - уже известными нам логическими типами взаимоотношений исходных данных и сетки ОТЕ: "дисперсное поле ко многим" или "мозаика ко многим".

Таким образом, ландшафтные метрики описывают пространственную структуру патчей, классов патчей или ландшафтной мозаики в целом. Метрики обеспечивают полезную информацию о композиции и конфигурации ландшафта: долю и соотношение разных видов землепользования в ландшафте, размеры, форму и конфигурацию границ, фрагментированность, сцепленность и "скученность" патчей. Ценность ландшафтных метрик в возможности сравнения структуры и свойств ландшафтов картографированных (и/илисмоделированных), а также оценки состояний одного и того же ландшафта в разные периоды времени или прогнозах будущего состояния ландшафта при альтернативных сценариях.

Основные элементы структуры определяются с позиций ландшафтной экологии следующим образом.

Табл. 17.1 Элементы и свойства структуры ландшафта с позиций ландшафтной экологии и концепции FRAGSTAT| Matrix | Матрица | Преобладающий тип LULC в терминах площади, степени сочлененности и протяженности, а также влияния каковое оказывается матрицей на динамику ландшафта | по Р.Т.Форману – преобладающий (фоновый) тип LULC, например, аграрная матрица - поля разделенные лесополосами и ремизами |

| Landscape connectivity | Сочлененность неразрывность ландшафта | Эмерджентное свойство, которое зависит от взаимодействия между компонентами, композиции и конфигурации ландшафтной мозаики, а также - экологических функций (биоразнообразие, потоковые функции и др.) | Различные метрики, отражающие свойство связанности-сочлененности ландшафта |

17.2. Концепция изменения ландшафтной мозаики во времени и типы нарушений структуры естественного ландшафта

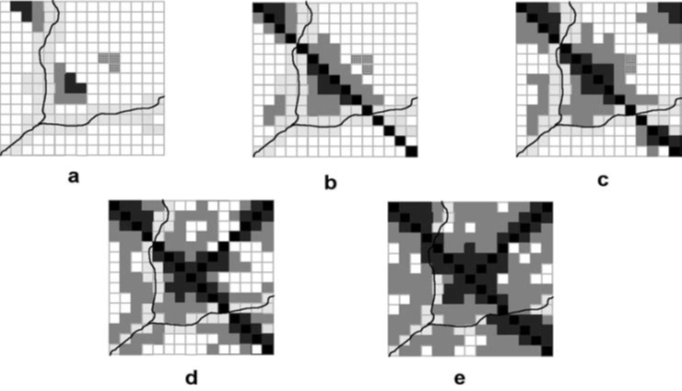

Описание и характеристика структуры ландшафта в системе принятых параметров открывало возможности определения изменений этой структуры во времени. Изменение ландшафтной мозаики (Concept of Landscape change) описывается в терминах трансформации землепользования (Land Transformation), утраты местообитаний флоры> фауны (Habitat Loss), а также как процесс нарастающей фрагментации природного фона (Matrix Fragmentation). Этот процесс наглядно демонстрирует модель гипотетической трансформации ландшафта в процессе освоения [Measuring Landscape, 2009].

Рис. 17.3 Пять стадий гипотетической трансформации ландшафта в процессе освоения: дороги - черные пиксели, застройка – темно-серые, поля – средне-серые, прибрежные ветленды и луга - светло-серые, леса – белые (источник Measuring Landscape, 2009)

Схема демонстрирует разворачивание процессов освоения в пределах верхней части бассейна небольшой реки с двумя притоками. На первом этапе a мы видим только небольшие фрагменты дорог (не пересекающих непреодолимые препятствия - речные русла) и кластеры пикселей полей, примыкающих к редкой селитьбе на фоне неосвоенного пространства. К рекам примыкают пиксели лугов (видимо сенокосы и пастбища). Самая яркая черта этапа b - появление непрерывной дороги, пересекающей всю сцену по диагонали, а также рост распашки и застройки особенно в центральной части сцены. Этап c характеризуется появлением узлов освоения (локальных центров урбанизации) и распространением полевых систем по их периферии. На этом этапе доля освоенных земель практически уже равна доле естественных ландшафтов. Этап d - сохранение и развитие отмеченных на предыдущем этапе трендов: четыре кластера застройки вытягиваются вдоль дорог, занимая место полевых систем, поля вытесняются на периферию освоенного пространства, отчасти перекрывая ареалы бывших лугов, которые "прижимаются" к рекам и в целом начинают сокращаться. Важная черта этой фазы - разрыв связности единого некогда пространства естественных ландшафтов, которые сохраняется уже только в виде отдельных фрагментов. Наконец, стадия e может быть охарактеризована как финальная фаза "переосвоения" - кластеры естественных ландшафтов съеживаются до отдельных патчей, которые со всех сторон окружены полями и застройкой, причем анклавы застройки соединяются в единую "субурбию", полевые системы занимают практически все окружающее селитьбу пространство, патчи лугов единичны, это, по сути, уже "островки" культурного ландшафта.

Определение базовых понятий структуры "нормальной" (т.е., естественной) матрицы позволило перейти к представлениям о нарушениях, а затем дифференцировать их на основные типы.

Табл. 17.2 Типы нарушений структуры естественного ландшафта| Dissection (Рассечение) |  |

Строительство дорог, ЛЭП и других транспортных и/или инженерных коммуникаций, которые рассекают и расчленяют естественный ландшафт |

| Perforation (Перфорация) |  |

Вызывается внедрением чужеродных участков (полей, застройки) в пространство ландшафта |

| Fragmentation (Фрагментация) |  |

Наблюдается, когда естественный ландшафт дезинтегрируется - разделяется на несколько разъединенных фрагментов в результате дальнейшего освоения |

| Shrinkage (Съеживание, сокращение) |  |

Постепенное уменьшение площади и увеличивающаяся изоляция остающихся фрагментов – по мере того как продолжается освоение ландшафта |

| Attrition (Истощение) |  |

Постепенная потеря (утрата, истощение) оставшихся фрагментов, приводит к новой матрице освоенного типа LULC |

Тщательное исследование структуры и взаимосвязей патчей (на уровне классов-типов или мозаики в целом) средствами программного комплекса FRAGSTAT позволило выделить и определить набор так называемых landscape metrics|ландшафтных метрик. Со временем накопилось значительное количество разных индикаторов и возникли необходимость в их упорядочении и типологии. Лишь в самом общем виде можно полагать, что метрики обеспечивают информацию по поводу композиции или конфигурации ландшафта: пропорцию каждого типа лэндкавера, размеры или форму элементов ландшафта. Однако метрики "уровнезависимы", т.е., с одной стороны, некоторые показатели уровня ландшафта рассчитываются на основе предварительно "снятых" метрик уровня патча и класса, с другой - физический смысл одних и тех же метрик изменяется (а иногда и просто пропадает) с переходом на другой уровень. К настоящему времени сложилась более-менее общепризнанная классификация, разделяющая метрики на следующие группы:

- AREA/DENSITY/EDGE METRICS - метрики размерности, плотности и конфигурации границ ("опушки");

- SHAPE METRICS - метрики формы;

- CORE AREA METRICS - метрики размерности внутреннего ареала ("ядра");

- ISOLATION/PROXIMITY METRICS - метрики изолированности и близости;

- CONTRAST METRICS - метрики контрастности;

- CONTAGION/INTERSPERSION METRICS - метрики сцепления и вкрапления;

- CONNECTIVITY METRICS- метрики связанности-сочлененности;

- DIVERSITY METRICS - метрики разнообразия.

Рассмотрим данные группы метрик, более подробно, обращая внимание на специфику их физического смысла на разных уровнях.

17.3. AREA/DENSITY/EDGE METRICS - метрики размерности, плотности и конфигурации

Эта группа метрик описывает размер (площадь) и количество как самих патчей, так и границ, возникающих между ними. Площадь каждого фрагмента, составляющего ландшафтную мозаику, является, пожалуй, самой важной и полезной частью информации, которая является основой для многих индексов патча, класса и ландшафта. Например, имеются многочисленные доказательства того, что видовое богатство птиц, а также встречаемость и обилие некоторых видов сильно коррелируют с размером участка. Популяции большинства видов имеют определенные требования к минимальной площади, необходимой для выживания (размер кормового участка, коридоры сезонных миграций, территория для размножения и т.д.). Часто в качестве дополнительного условия выступает свойство смежности-соседства таких участков [Robbins et al., 1989]. Таким образом, информация о размерах и взаимном расположении предполагаемых местообитаний может быть использована для моделирования видового богатства и пространственного распределения видов в ландшафте с учетом соответствующих эмпирических зависимостей, полученных в результате полевых исследований.

Размер и количество участков, составляющих класс или всю ландшафтную мозаику, является, возможно, самым основным аспектом структуры ландшафта, которая оказывает влияние на множество процессов, протекающих в живой природе. Так эффект фрагментации среды обитания может быть прослежен по параметрам (1) сокращения площади среды обитания (эффект площади) и (2) увеличению "опушки" - краевой среды обитания, находящейся под влиянием внешних (и как правило неблагоприятных) процессов. Оба этих процесса оказывают влияние на поведение, модели использования среды обитания, а также внутри- и межвидовые взаимодействия. Влияние фрагментации ареала обитания на встречаемость и обилие вида, а также на жизнеспособность популяции называется эффектом размерности ареала (area effect).

Влияние общей протяженности и распространенности краевых "опушечных" участков было признано важным в ландшафтно-экологических исследованиях, посвященных краевым эффектам. Эффект опушки леса, например, возникает главным образом из-за различий в интенсивности и качестве многих факторов, например - освещенности и ветрового режим, формирующих микроклимат и сказывающихся на условиях существования и выживания видов. Кроме того опушки всегда подвержены внешним антропогенным воздействиям и факторам беспокойства. Эти особенности сказываются прежде всего на составе и структуре растительности, а таже на качестве местообитаний различных видов фауны [Бигон, Харпер, Таунсенд, 1989]. Значительность и распространенность краевых эффектов связана с формой и характером границ: границы, глубоко вдающиеся внутрь лесного массива, могут превращать весь лес в подобие "опушки". Разумеется, эти зависимости усложняются видовыми предпочтениями, поскольку различные виды флоры и фауны по-разному реагируют на краевой эффект, например многие виды птиц "привязаны" к экотонам и "опушечным" местообитаниям на переходе от леса к лугу или от луга к акватории.

Ранние усилия по управлению дикой природой были сосредоточены на максимизации краевых местообитаний, поскольку считалось, что большинство видов предпочитают условия обитания, созданные "краями", и что соседство различных местообитаний увеличит видовое разнообразие. Действительно, эта концепция частично определяла практику землеустройства на протяжении большей части XX века (в том числе и в нашей стране - вызвав к жизни практику организации лесополос и ремизов в аграрных ландшафтах). Однако более поздние исследования показали, что самые разные изменения (в микроклимате, растительности, популяциях беспозвоночных, хищничестве, выводковом паразитизме и конкуренции) наблюдавшиеся вдоль лесных опушек привели к сокращению численности некоторых видов позвоночных, зависящих от внутренних условий леса [Noss, Cooperrider, Schlickeise, 2013]. Многие неблагоприятные последствия фрагментации лесов для организмов, по-видимому, прямо или косвенно связаны именно с краевыми эффектами. Характер и протяженность "краев" в ландшафте часто является критически важной частью информации о фрагментации, поэтому многие из ландшафтных метрик прямо или косвенно отражают параметры "опушек" разного рода.

Табл. 17.3 Метрики размерности, плотности и конфигурации| Индекс | Наименование | Значение | Содержание на разных уровнях |

|---|---|---|---|

| AREA | Patch Area|Площадь Патча | Площадь патча, для растра - произведение размера ячейки на число ячеек | (Patch) Первая базовая метрика, определяющая величину участка, для растровых данных зависима от выбора правила "4-neighbor или 8-neighbor" для разграничения |

| PERIM | Patch Perimeter|Периметр Патча | Периметр равен длине внешнего края (м) патча, включая периметр любых внутренних лакун (например, прогалина или вырубка в лесном массиве) | (Patch) Вторая базовая метрика, являющейся основой для расчета многих других индикаторов. В частности, периметр участка отражает длину "краев", конфигурация которых, а также отношение периметра к площади составляют основные аспекты структуры ландшафта |

| GYRATE | Radius of Gyration|Радиус Компактности | Среднее расстояние ("радиус") от всех ячеек патча до центральной ячейки (растр) или центроида полигона (вектор) | (Patch) Мера компактности фрагмента (патча), индекс равен нулю если в растровых данных патч состоит из одной ячейки, максимален при увеличении числа ячеек до границ "сцены" |

| CA,TA | Total (Class) Area|Общая Площадь Класса, или Ландшафта | Равна сумме площадей (м2) всех участков соответствующего класса, деленной на 10 000 (для преобразования в гектары); | (Class) Мера состава ландшафта, показывающая какая доля площади занята определенным классом; при CA=TA весь ландшафта занят одним типом патча (лесом, угодьями, застройкой) |

| PLAND | Percentage of Landscape|Процент (доля) Ландшафта | Равен проценту, занимаемому в ландшафте соответствующим классом (процент лесистости, распаханности, и т.д.) | (Class) Количественно определяет пропорциональное обилие каждого типа участка в ландшафте; являясь относительной мерой, может быть более подходящим показателем ландшафтной композиции, важный во многих экологических приложениях. |

| NP | Number of Patches|Число Патчей | Общее Количество Патчей данного класса | (Class, Landscape) простая мера степени фрагментации (или "кластеризации") класса патчей. Число фрагментов в классе может быть принципиально полезным показателем для интерпретации, однако на уровне ландшафта не дает информации о его разнообразии; является основой для вычисления других метрик |

| PD | Patch Density|Плотность Патчей | Частное от деления суммарной площади данного типа патчей на общую площадь "сцены", умноженную на 100 (для приведения к 100 га); в растровых данных зависит от размера ячейки | (Class, Landscape) Базовый параметр мозаики как природного, так и освоенного ландшафта, выражающий количество патчей на единицу площади, что облегчает сравнение территорий различного размера. Имеет ограничения, поскольку не передает никакой информации о размерах и пространственном распределении патчей |

| TE | Total Edge|Общая Длина Границ | Общая длина (м) границ в ландшафте, включая границы класса и фона (или всех классов на уровне ландшафта) | (Class, Landscape) Характеризует длину края ("опушки") и в таком виде может являться показателям сложности и расчлененности ландшафта. Простые искусственные элементы в ландшафте (поля, застройка) как правило имеют прямые и, следовательно, короткие границы |

| ED | Edge Density|Общая Плотность Границ | Равен сумме длин (м) всех краевых сегментов (в том числе внутренних лакун), включающих соответствующий тип патча, деленной на общую площадь ландшафта, умноженную на 10 000 (для преобразования в гектары) | (Class, Landscape) Характеризует фрагментированность и сложность конфигурации границ всех классов в ландшафте, таким образом "усредняя" этот показатель |

| LSI | Landscape Shape Index|Ландшафтный Индекс Формы | Отношение действительного периметра патча к периметру теоретически наиболее компактного (в векторах это окружность, в растрах – квадрат) эквивалентной площади; на уровне класса - для всех фрагментов класса, на уровне ландшафтов - для всех классов | (Class, Landscape) Мера агрегации ("комковатости" - clumpiness) патчей классов или кластерности |

| LPI | Largest patch index|Индекс Доли Крупнейшего Патча | Рассчитывается как доля площади (%) занимаемая самым крупным фрагментом "сцены" (например доля крупнейшего массива леса от площади всей территории) | (Class, Landscape) Используется как мера доминирования фрагмента в одном классе или класса в ландшафте |

| AREA_MN, _AM, _MD, _RA, _SD, _CV | Patch Area Distribution|Распределение Площади Патча | Определяется через совокупность взаимосвязанных индексов. среди которых MN средняя площадь, MD - медианная площадь, AM взвешенное среднее, SD - стандартное отклонение, RA - диапазон значений, CV - коэффициент вариации площади патча одного класса (class) или всех классов ландшафта (landscape) | (Class, Landscape) Стандартные статистики, отнесенные к площади патчей одного или всех классов, интерпретируются в соответствии со значениями. определяя среднее, медианное значение площади, дисперсию и т.д. В совокупности позволяют судить о распределении и фрагментированности. |

| GYRATE_MN, _AM, _MD, _RA, _SD, _CV | Radius of Gyration Distribution|Распределение Радиусов до Центра | Определяется через совокупность взаимосвязанных индексов расстояний до центроидов (патчей, либо классов) среди которых MN среднее расстояние, MD - медианное расстояние, AM взвешенное среднее, SD - стандартное отклонение, RA - диапазон значений, CV - коэффициент вариации расстояний патча одного класса (class) или всех классов ландшафта (landscape) | (Class, Landscape)Стандартные статистики, отнесенные к расстоянию до центра патчей (или полигонов) одного или всех классов, интерпретируются в соответствии со значениями. определяя среднее, медианное значение расстояния, дисперсию и т.д. В совокупности позволяют судить о сложности структуры ландшафта или территории освоения |

17.4. SHAPE METRICS – метрики формы

Взаимодействие формы и размера местообитаний оказывают влияние на целый ряд важных экологических процессов, среди которых - миграция фауны, колонизация древесными растениями новых ниш [Forman, Godron, 1986], стратегии кормового поведения и размножения. Форма также влияет на краевые эффекты.

Табл. 17.4 Метрики формы

| Индекс | Наименование | Значение | Содержание на разных уровнях |

|---|---|---|---|

| PARA | Perimeter-Area Ratio|Простой индекс формы | Равен отношению общего периметра патчей (м) к площади (м2) | (Patch, Class, Landscape) Простая мера сложности формы без стандартизации и приведения к окружности (для вектора) или квадрату (для растра); показатель изменяется в зависимости от размера патча: при сохранении постоянной формы увеличение размера патча приведет к уменьшению отношения периметра к площади |

| SHAPE | Shape Index|Приведенный (удельный) Индекс Формы | (Patch, Class, Landscape) Равен частному от деления фактического периметра патча на периметр патча той же площади, но идеальной формы (окружность для вектора, квадрат для растра) | (Patch) Удобная и размеронезависимая метрика компактности |

| FRAC | Fractal Dimension Index|Фрактальный Индекс | Равен двукратному логарифму периметра патча (м), деленному на логарифм площади патча (м2); | (Patch, Class, Landscape) Диапазон 1 ≤ FRAC ≤ 2; отражает сложность формы в диапазоне разных пространственных масштабов: фрактальная размерность, превышающая 1 для двумерного патча указывает на увеличение сложности формы вплоть до значения 2 для фигур с сильно извилистыми границами (с обилием "мысов" и "заливов") |

| CIRCLE | Related Circumscribing Circle,|Описывающая Окружность | Рассчитывается как 1 минус площадь патча, деленная на площадь окружности, описывающей фигуру патча; диаметр описывающей окружности вычисляется как максимальное расстояние между периферийными ячейками на основе расстояния от внешнего края до внешнего края | Индекс может быть полезен для различения участков равной площади, но при этом имеющими разную форму (округлую, линейную, сложную) |

| CONTIG | Contiguity Index/Индекс Смежности | Количественно определяется путем свертки шаблона размерном 3*3 пикселя с двоичным цифровым изображением, в котором пикселям внутри интересующего патча присваивается значение 1, а фоновым пикселям (всем другим типам патчей) присваивается значение 0 | (Patch, Class, Landscape) Оценивает пространственную связность или смежность ячеек |

17.5. CORE AREA METRICS - метрики размерности внутреннего ареала

Внутренний ареал ("core" буквально - "ядро", "сердцевина") определяется как область внутри патча за пределами некоторой заданной глубины влияния края (т.е., расстояния от границы), ширины "опушки" или буфера. Основное значение метрик внутреннего ареала в определении характера и функции: патчей в пределах класса, и классов в пределах ландшафта. В этом смысле "ядро"- антипод "опушки", поскольку предполагается, что краевые эффекты, являются результатом сочетания биотических и абиотических факторов изменяющих условия окружающей среды здесь не проявляются [Forman, Godron, 1986].

Было обнаружено, что площадь "ядра" патча или класса патчей является гораздо лучшим предиктором качества среды обитания, чем просто общая площадь, что лучше всего иллюстрируется примерами лесных участков как местообитаний для фауны [Forman, Moore, 1992]. Достаточно крупный по площади лесной массив может иметь такую форму, что его внутренняя часть, конфигурируемая буфером порядка 200 м, все же недостаточна для поддержания всего комплекса условий местообитания, например - если мы имеем делом с лесополосой, или массивом, расчлененным глубокими "заливами" опушки.

Заметим, что концепция внутреннего ареала ("ядра") и края ("опушки"), разработанная в рамках FRAGSTATS, позволяет моделировать структуру ландшафта различным образом. Например, пользователь может указать единую величину буфера ("края") для всех типов класса в ландшафте, либо дифференцировать их для каждой пары границ (экотонов) в ландшафте. Например, мы можем установить буфер на границе классов "лес" и "луг" в 50 м (поскольку это экотон, близкий к природным условиям), для пары "лес" и "поле" - 100 м, а для экотона "лес-застройка" - 200 м. Подобные показатели нашли широкое применение в ландшафтном планировании - особенно на урбанизированных территориях и в агрохозяйственном землеустройстве.

В растровых исходных данных существуют различные способы определения площади ядра. FRAGSTATS использует метод, включающий использование скользящего вдоль периметру патчей круглого окна переменной (в зависимости от заданной глубины края) размерности.

Таблица 17.5 Метрики размерности внутреннего ареала| Индекс | Наименование | Значение | Содержание на разных уровнях |

|---|---|---|---|

| CORE, TCA | Core Area|Площадь Внутренних Ареалов, Total Core Area|Общая Площадь Внутренних Ареалов | Площадь внутреннего ареала м2, сконфигурированная буфером заданной дистанции, TCA ≥ 0 | (Patch, Class, Landscape) На уровне класса представляет собой общую сумму "ядер" всех патчей, на уровне ландшафта - сумму "ядер" всех классов |

| NCA, NDCA | Number of Core Areas|Количество "ядер", Number of Disjunct Core Areas|Количество разъединенных "ядер" | Количество внутренних ареалов при заданной дистанции буфера. | (Patch, Class, Landscape) Число внутренних ареалов может быть меньше числа патчей, поскольку не каждый патч содержит "ядро", в тоже время крупные патчи сложной формы могут содержать несколько отдельных "ядер" |

| CAI | Core Area Index|Индекс Внутренних Ареалов ("ядер") | Равен частному от деления площади внутренних ареалов к общей площади патчей, 0 ≤ CAI < 100 | (Patch) Удобный индекс, который количественно определяет площадь ядра в процентах от площади патча |

| DCAD | Disjunct Core Area Density|Плотность Внутренних Ареалов | Равен частному от деления общей суммы ядер патчей данного класса на площадь ландшафта в целом (приведенной к 100 га), DCAD ≥ 0, | (Class, Landscape) Плотность Внутренних Ареалов выражает количество "ядер" на единицу площади, что облегчает сравнение "сцен" различного размера. |

| CORE_MN, _MD, _RA, _SD, _CV | Core Area Distribution|Статистики Распределения Внутренних Ареалов | Рассчитывается как набор статистик (MN-средняя, MD-медиана, RA-диапазон, SD-квадратическое отклонение, CV-вариация) величины "ядер" | (Class, Landscape) Расчет дополнительных статистик позволяет судить об однородности признака для класса или ландшафта в целом; в зависимости от значений ландшафт может быть представлен состоящим из гомогенных (например, полей приблизительно равной площади и разделяющих их лесополос) или гетерогенных (лесные участки и луга разной площади, сочетающиеся с болотами и озерами) элементов |

17.6. ISOLATION/PROXIMITY METRICS – метрики изоляции и близости

Изоляция местообитаний является критическим фактором в динамике пространственно структурированных популяций. В ландшафтной экологии было разработано множество математических моделей динамики популяций и видовых взаимодействий в пространственно разделенных популяциях, и результаты показывают, что на динамику местных популяций растений и животных на участке влияет их близость к другим субпопуляциям того же или конкурирующего вида. Изоляция местообитаний ключевое понятие в биогеографической теории островных популяций и теории метапопуляции [Бигон, Харпер, Таунсенд, 1989]. Представления об изоляции участков (например, измеряемой расстоянием между ними) в метапопуляциях сыграли заметную роль в усилиях по сохранению исчезающих видов [Noss, Cooperrider, Schlickeise, 2013].

Известно, что фрагментированные и изолированные местообитания часто содержат меньше видов птиц, чем смежные или близко расположенные. По мере того, как среда обитания "съеживается" и фрагментируется, "островные" участки среды обитания становятся все более изолированными друг от друга. Одним из наиболее непосредственных последствий этого является нарушение схем передвижения и, как следствие, разрушение метапопуляций. Критическая степень изоляции варьируется у разных видов в зависимости от того, как они взаимодействует с ландшафтом [Hansen, Urban, Marks, 1999].

Фрагменты местообитаний могут быть функционально изолированы различным образом. Во-первых, периферия ("край") может действовать как фильтр или барьер, который препятствует или заметно затрудняет перемещение мелких млекопитающих, тем самым нарушая миграцию и расселение. Во-вторых, расстояние от фрагментированных до других соседних местообитаний может влиять на вероятность успешного перемещения особей. При этом расстояние, на котором скорость движения значительно снижается, будет варьироваться у разных видов в зависимости от того, как они "масштабируют" окружающую среду в рамках своего жизненного цикла. Как правило, более крупные организмы могут путешествовать на большие расстояния: следовательно, сельскохозяйственное поле шириной 100 м может стать абсолютным барьером для расселения мелких беспозвоночных и амфибий, но вполне проницаемым для более крупных и более подвижных организмов, таких как мелкие млекопитающие и птицы. Наконец, состав и структура промежуточной ландшафтной мозаики могут определять проницаемость ландшафта. Заметим, что с точки зрения островной биогеографии участки среды обитания существуют в чужеродной (антропогенизированной) среде, враждебной как выживанию, так и расселению. При этом промежуточные (разделяющие два "изолята") участки среды обитания могут быть как сильно контрастными и враждебными (застройка или поля), так и сравнительно "нейтральными" (заброшенные поля или пастбища) [Бигон, Харпер, Таунсенд, 1989].

Изоляция может быть оценена несколькими способами, в зависимости от того, как человек рассматривает понятие изоляции. Простейшие метрики основаны на евклидовом расстоянии между ближайшими соседями или совокупной площади соседних участков среды обитания (взвешенной по расстоянию до ближайшего соседа) в пределах некоторой экологической окрестности. При таком подходе контекст патча определяется близостью и площадью соседних патчей среды обитания; роль матрицы игнорируется. Однако метрики могут быть изменены для учета других типов местообитаний и их влияния на изолированность. Функциональное расстояние между патчами явно зависит от того, как каждый организм взаимодействует с ландшафтными паттернами; иными словами, один и тот же разрыв между патчами может восприниматься как затрудненное преодоление для одних организмов и непроходимый барьер для других. Соответственно, ландшафт в целом можно рассматривать как мозаику типов патчей, которые вносят дифференцированный вклад в изоляцию очагов среды обитания. Такая изоляция может быть оценена с использование показателей контрастности классов, составляющих мозаику ландшафта [Gustafson, Parker, 1994].

Таблица 17.6 Метрики изоляции и близости

| Индекс | Наименование | Значение | Содержание на разных уровнях |

|---|---|---|---|

| PROX | Proximity Index| Индекс Близости |

Равна сумме площади патча (м2), деленной на квадрат расстояния (м2) между краем патча и фокальным патчем всех патчей соответствующего типа, края которых находятся на заданном расстоянии (м) от фокального; учитывает размер и близость всех патчей в пределах заданной таким образом дистанции | (Patch) PROX = 0, если патч не имеет соседей того же типа в пределах указанного радиуса поиска. PROX увеличивается по мере того, как окрестность поиска все больше заполняется патчами одного и того же типа и по мере того, как эти патчи становятся ближе и более смежными |

| PROX_MN, _AM, _MD, _RA, _SD, _CV | Proximity Index Distribution|Распределение Индекса близости |

Рассчитывает стандартные статистики Индекса Близости | (Class, Landscape) Демонстрирует изменчивость и дисперсию Индекс Близости на уровне класса и ландшафта в целом |

| SIMI | Similarity Index|Индекс Подобия | Равен сумме площадей (м2) соседних патчей в пределах заданного расстояния (м) от фокального патча, умноженной на коэффициент подобия между типом фокального участка и классом соседнего участка (0-1), деленный на квадрат ближайшего расстояния от края до края (м2) между фокальным участком и соседним участком | (Patch) учитывает размер и близость всех патчей, независимо от класса, края которых находятся в пределах заданного радиуса поиска фокального патча |

| ENN | Euclidean Nearest Neighbor Distance| Эвклидов Индекс Ближайшего Соседства |

Равен расстоянию до ближайшего патча данного класса | (Class, Landscape) Самая простая мера контекста патча широко используется для количественной оценки изоляции |

| ENN_MN, _AM, _MD, _RA, _SD, _CV | Euclidean Nearest Neighbor Distance Distribution|Набор статистика Эвклидова Индекса Ближайшего Соседства |

Рассчитывается как набор статистик (средняя, медиана, диапазон, квадр. отклонение, вариация) Ближайшего Соседства | (Class, Landscape) Расчет дополнительных статистик позволяет судить об однородности признака в пределах класса или ландшафта в целом |

| FNN | Functional Nearest Neighbor Distance| Функциональное Ближайшее Соседство |

Расстояние (м) от патча ij до ближайшего соседнего патча того же типа (класса), основанное на наименьшей стоимости пути от края до края, вычисляется от центра ячейки до центра ячейки | (Patch) Устраняет недостаток использования Эвклидова Расстояния для оценки экологических отношений, поскольку кратчайшее географическое расстояние не может быть кратчайшим экологическим расстоянием |

17.7. CONTRAST METRICS – метрики контрастности

Контраст относится к величине различий между соседними типами участков по отношению к одному или нескольким экологическим признакам, которые имеют отношение к рассматриваемому организму или процессу. Контраст между патчем и его окрестностью может влиять на ряд важных экологических процессов. "Краевые эффекты", также как и изоляция патча, могут быть функцией контраста между патчем и его экологическим соседством. В частности, степень контраста между участком среды обитания и окружающим ландшафтом может влиять на характер расселения и выживаемость, и, таким образом, косвенно влиять на степень изоляции участка. Граница между участками может функционировать как барьер для движения, дифференциально-проницаемая мембрана, которая облегчает некоторые экологические потоки, но препятствует другим, или как полупроницаемая мембрана, которая частично замедляет перемещение [Forman, Gordon, 1986].

Контраст может быть определен различными способами, но он всегда отражает величину различий между патчами по отношению к одному или нескольким экологическим признакам в данном масштабе, которые важны для исследуемого явления. В большинстве случаев, вероятно, неверно предполагать, что все границы функционируют одинаково. Поэтому FRAGSTATS предлагает использовать веса для представления величины краевого контраста между соседними типами патчей; веса должны находиться в диапазоне от 0 (отсутствие контраста) до 1 (максимальный контраст).

Таблица 17.7 Метрики контрастности

| Индекс | Наименование | Значение | Содержание на разных уровнях |

|---|---|---|---|

| ECON | Edge Contrast Index|Индекс Контрастности Границ | Равен сумме длин сегментов периметра патча (м), умноженных на их соответствующие контрастные веса, деленные на общий периметр патча (м), умноженный на 100 (для преобразования в проценты). | (Patch) Индекс контрастности границ основан на том, что не все границы функционально идентичны; для объяснения этого было создано понятие краевого "контраста", являющегося относительной мерой величины контраста по периметру патчи |

| CWED | Contrast-Weighted Edge Density|Взвешенная Плотность Краев | Равна сумме длин (м) каждого сегмента края, включающего данный тип патча, умноженной на соответствующий вес контраста, деленный на общую площадь ландшафта (м2), умноженную (в знаменателе формулы) на 10 000 для преобразования в гектары | (Class, Landscape) Контрастно-взвешенная плотность краев стандартизирует показатель длины границы на единицу площади, что облегчает сравнение ландшафтов различного размера |

| TECI | Total Edge Contrast Index|Общий Контрастный Индекс | TECI равен сумме длин (м) каждого сегмента края, включающего соответствующий тип патча, умноженной на соответствующий вес контраста, деленный на сумму длин (м) всех сегментов края, включающих тот же тип, умноженную на 100 (для преобразования в проценты) | (Class, Landscape) Общий индекс контрастности краев аналогичен индексу контрастности краев на уровне патча, только здесь он применяется ко всем краям соответствующего типа патча |

17.8. CONTAGION/INTERSPERSION METRICS – метрики сцепления и вкрапления

Сцепление относится к способности патчей быть пространственно агрегированными; то есть локализоваться в больших, агрегированных или ”сцепленных" распределениях. Вкрапление отражает смешивание и непосредственное соседство патчей различных типов. Сцепление и вкрапление - два аспекта ландшафтной структуры; оба свойства отражают смежность патчей, но в случае сцепления это патчи одного типа, а вкрапления - разных типов.

Сцепление определяет общую агрегированность ландшафта без явной ссылки на патчи. На уровне ландшафта сцепление имеет дело как с разбросом патчей одного типа, так и с вкраплениями других типов патчей, в то время как фрагментация относится только к разбросу типов патчей, а не к вкраплениям. Путаница между сцеплением и фрагментацией заключается в том как они справляются с рассеиванием. Большие, компактные фрагменты имеют высокую долю сходных соседств, следовательно, имеют высокую степень сцепленности. Таким образом, сцепление отражает "компактность" участков, а не количество и размер участков как таковых, хотя в реальных ландшафтах компактность и размер часто сильно коррелируют.

Структура ландшафта является фундаментальным аспектом ландшафтного рисунка и играет важную роль во многих экологических процессах. По мере того как происходит фрагментация среды обитания, сцепленность местообитаний среды обитания уменьшается, а изолированность увеличивается, и, в конечном итоге, экологические функции нарушаются. В частности, разделение и изоляция популяций, вызванные фрагментацией, могут вызывать снижение эффективности расселения и скорости колонизации участков, что приводит к снижению устойчивости отдельных популяций и повышению вероятности регионального вымирания для целых популяций по всему ландшафту. Кроме того, фрагментация одного и вкрапление других типов патчей может влиять на распространение нарушений по ландшафту. В частности, тип патча, который сильно фрагментирован, может оказаться более устойчивым к распространению некоторых нарушений (например, болезней, пожаров и т.д.) и, таким образом, с большей вероятностью сохранится в ландшафте, чем тип патча, который сильно агрегирован и/или компактен. Точно так же предполагается, что вкрапления влияют на качество среды обитания для многих видов, которые требуют различных типов участков для удовлетворения разнообразных условий жизненного цикла [Measuring Landscape, 2009].

Таблица 17.8 Метрики сцепления и вкрапления

| Индекс | Наименование | Значение | Содержание на разных уровнях |

|---|---|---|---|

| PLADJ | Percentage of Like Adjacencies|Индекс Смежности | Равен количеству смежностей ячеек фокального класса, деленному на общее количество смежностей ячеек с участием фокального класса (%) | (Class, Landscape) Индекс показывает отношение смежных (т.е., граничащих) патчей одного типа к смежным патчам в пределах класса или ландшафта в целом |

| CLUMPY | Clumpiness Index|Индекс Комковатости | Равен пропорциональному отклонению доли подобных смежностей, включающих соответствующий класс, от ожидаемого при пространственно случайном распределении | (Class, Landscape) Вычисляется по матрице смежности, которая показывает частоту, с которой различные пары типов патчей (включая подобные смежности между одним и тем же типом патчей) присутствуют в ландшафтной структуре |

| AI | Aggregation Index|Индекс Агрегированности | Равен числу смежностей, принадлежащих одному классу, деленному на максимально возможное число подобных смежностей, которое достигается, когда класс максимально сгруппирован в один компактный патч (%) | (Class, Landscape) Максимальная агрегация (100%) достигается, когда целый класс представлен единственным фрагментом собранных ячеек |

| IJI | Interspersion & Juxtaposition Index|Индекс Вкрапления и Замещения | Показывает насколько наблюдаемое вкрапление меньше максимально возможного в данном ландшафте при данном числе классов (%) | (Class, Landscape) Приближается к 0, когда соответствующий тип патча соседствует только с единственным другим типом патча и количество типов патчей увеличивается; IJI = 100, когда соответствующий тип патча одинаково примыкает ко всем другим типам патчей (т.е., максимально перемежается и соседствует с другими типами патчей) |

| MFRAC | Mass Fractal Dimension|Общая Фрактальная Размерность | Равна наклону линии регрессии, полученной путем регрессии логарифма средней массы выборки фокусного класса против логарифма размера выборки (числа пикселей на стороне) для выборки, центрированных на всех ячейках фокусного класса | (Class, Landscape) Индекс основан на соотношении масштабирования между множеством выборки (т.е., количеством пикселей фокусного класса в окне) и размером выборки, определяющей окно; для разграничения окон используется диапазон размеров окна от 3 пикселей со стороны до максимума примерно ⅓ ландшафтного экстента |

| DIVISION | Landscape Division Index|Индекс Разделения Ландшафта | Вычисляется как квадрат разницы: 1 минус сумма площади патчей данного класса (м2), деленная на общую площадь ландшафта (м2) | (Class, Landscape) Основано на кумулятивном распределении площади патча и интерпретируется как вероятность того, что два случайно выбранных пикселя в ландшафте не находятся в одном и том же патче соответствующего типа патча. |

| SPLIT | Splitting Index|Индекс Рассечения Ландшафта | Равен общей площади ландшафта (м2) в квадрате, деленной на сумму площади патчей данного класса (м2) в квадрате | (Class, Landscape) Рассечение основано на кумулятивном распределении площади патча и интерпретируется как эффективное число ячеек или количество патчей с постоянным размером патча, когда соответствующий тип патча подразделяется на S патчей, где S-значение индекса расщепления |

| MESH | Effective Mesh Size|Индекс Разделенности Ландшафта | Равен сумме квадратов площадей патчей данного типа, деленной на общую площадь ландшафта (м2), деленную на 10 000 (для преобразования в гектары) | (Class, Landscape) Основан на кумулятивном распределении площади патча и интерпретируется как размер патчей, когда соответствующий тип патча подразделяется на S патчей, где S - значение индекса расщепления; обеспечивает относительный показатель структуры ландшафта |

17.9. CONNECTIVITY METRICS – метрики непрерывности-связанности

Хотя связанность считается жизненно важным элементом ландшафтной структуры, она ускользает от точного определения и ее трудно количественно оценить и реализовать на практике. Отчасти это объясняется различиями между "структурной связанностью" типов патчей (или местообитаний) и ”функциональной связанностью" ландшафта относительно предпочтений для конкретной группы организмов или процессов. Структурная связанность относится к физической непрерывности среды обитания в пространстве ландшафта; такая связанность исчезает, например, в результате фрагментации среды обитания, которая становится физически разъединенной. Структурная связанность может быть оценена с помощью комбинации показателей протяженности, разделенности и сцепленности [Measuring Landscape, 2009]. Понятие структурной связанности близко к классической концепции островной биогеографии, которая уделяла основное внимание физической непрерывности местообитаний [Бигон, Харпер, Таунсенд, 1989].

Функциональная связанность более сложна, поскольку относится к конкретным условиям жизнеобитания тех или иных организмов, или к условиям реализации тех или иных экологических процессов. Поэтому местообитания, которые являются "связанными" для расселения птиц, могут не быть таковыми для саламандр. Точно также различаются экологические процессы распространения пожаров или аккумуляции поверхностного стока. В конечном итоге каждый организм имеет свой "паттерн", тесно связанный с особенностями его жизненного цикла, поэтому часто функциональную связанность, представляют как взаимодействие видовых "паттернов" и экологических потоков с ландшафтным рисунком [Measuring Landscape, 2009].

Функциональные связи сложнее для моделирования поскольку в реальной природе они могут быть основаны на:

- строгой смежности (соприкосновение и общая граница),

- некотором пороговом расстоянии (максимальное расстояние разброса),

- некоторой убывающей функции расстояния, отражающей вероятность взаимодействия,

- функции расстояния, взвешенной по сопротивлению среды, когда расстояние между двумя участками вычисляется как наименьшее стоимостное расстояние на "поверхности сопротивления".

Таким образом полная модель должна учитывать разные аспекты представления о связанности между патчами одного класса, патчами разных классов и разными ландшафтами.

Таблица 17.9 Метрики непрерывности-связанности

| Индекс | Наименование | Значение | Содержание на разных уровнях |

|---|---|---|---|

| COHESION | Patch Cohesion Index|Индекс Когезии | Равен количеству смежностей ячеек фокального класса, деленному на общее количество смежностей ячеек с участием фокального класса (%); | (Class, Landscape) Индекс показывает отношение смежных (т.е., граничащих) патчей одного типа к смежным патчам в пределах класса или ландшафта в целом |

| CONNECT | Connectance Index|Индекс Сочлененности | Равен числу функциональных соединений между всеми патчами соответствующего типа патча, деленному на общее число возможных соединений между всеми патчами соответствующего типа патча, умноженное на 100 (%), 0 ≤ CONNECT ≤ 100. | (Class, Landscape) определяется количеством функциональных соединений между патчами соответствующего типа, где каждая пара патчей либо соединена, либо не соединена на основе заданного пользователем критерия расстояния |

| TRAVERSE | Traversability Index|Индекс Проходимости | Сумма площадей патчей внутри фигуры, сконфигурированной по принципу наименьших затрат вокруг фокального патча, деленной на площадь максимальной фигуры (%); индекс равен 0, когда фокальный патч представляет собой одну ячейку и окружен враждебными типами патчей, которые препятствуют любому движению (т.е., функционируют как непреодолимые барьеры, при указанном пользователем коэффициенте сопротивления среды); индекс равен 100, когда фокальный патч окружен дружественными типами патчей | (Class, Landscape) Метрика требует от пользователя указать соответствующую матрицу сопротивления, содержащую коэффициенты для каждой попарной комбинации типов патчей, а также масштабный коэффициент, который определяет размер области, окружающей фокальную ячейку, которая доступна при заданном минимальном сопротивлении; размер фигуры maximum least cost основан на заданном пользователем максимальном расстоянии соседства |

17.10. DIVERSITY METRICS – метрики разнообразия

Разнообразие - едва ли не центральная концепция экологии вообще и ландшафтной экологии - в частности, поэтому метрики разнообразия широко используются в различных экологических приложениях, анализирующих это качество на видовом, популяционном и ландшафтном уровнях. Существует огромное количество индексов разнообразия, FRAGSTATS вычисляет 3 индекса разнообразия, которые сами по себе оказались зависимыми от таких факторов как обилие типов ("богатство") и равномерность. Богатство относится к общему количеству типов патчей (т.е., классов в терминологии FRAGSTATS); равномерность относится к распределению площади между различными типами [Measuring Landscape, 2009].

Богатство и равномерность обычно называют соответственно композиционным и структурным компонентами разнообразия, все они относятся только к ландшафту в целом. Некоторые индексы (например, индекс разнообразия Шеннона) более чувствительны к богатству, чем к равномерности, таким образом, редкие типы патчей оказывают непропорционально большое влияние на величину индекса. Другие индексы (например, индекс разнообразия Симпсона) относительно менее чувствительны к богатству и, таким образом, придают больший вес общим типам патчей и равномерности их распределения в пространстве [McGarigal, Marks, 1995]. Оба индекса разнообразия широко использовались ландшафтными экологами [Turner, Gardner, 1991].

Таблица 17. 10 Метрики разнообразия

| Индекс | Наименование | Значение | Содержание на разных уровнях |

|---|---|---|---|

| PR | Patch Richness|Разнообразие Патчей | Равен количеству классов (типов патчей) присутствующих в ландшафте | (Landscape) Разнообразие Патчей это, пожалуй, самый простой показатель ландшафтной композиции, однако он не отражает ни относительное обилие типов, ни плотность разнообразия патчей |

| PRD | Patch Richness Density|Плотность Разнообразия Патчей | Равен PR равно числу различных классов, присутствующих в пределах ландшафтной границы, деленному на общую площадь ландшафта (м2), умноженную на 10 000 и 100 (для преобразования в 100 гектаров); PRD > 0, без ограничений | (Class, Landscape) Стандартизирует разнообразие с учетом относительного размера "сцены", что облегчает сравнение разных ландшафтов |

| RPR | Relative Patch Richness|Относительное Разнообразие Патчей | Равно числу различных классов, присутствующих в пределах ландшафтной границы, деленному на максимальное потенциальное число классов, указанное пользователем на основе конкретной схемы классификации типов патчей, умноженное на 100 (для преобразования в проценты); 0 < RPR ≤ 100 | (Landscape) RPR приближается к 0, когда ландшафт содержит один класс, но число потенциальных классов очень велико; RPR = 100, когда все возможные типы патчей представлены в ландшафте; аналогично Разнообразию Патчей, но представляет Разнообразие в процентах от максимального потенциального Разнообразия, указанного пользователем |

| SHDI | Shannon’s Diversity Index|Индекс Разнообразия Шеннона | Доля площади ландшафта, занятого участком i-го типа (класса). SHDI равняется 1 минус сумма площадей, по всем классам, пропорционального изобилию каждого класса, умноженного на эту пропорцию; SHDI = 0, когда ландшафт содержит только 1 патч (то есть никакого разнообразия); SHDI увеличивается по мере увеличения числа различных классов (т.е., богатства патчей, PR) и/или в случае более пропорционального распределения площади между классами | Популярная мера разнообразия в экологии сообществ, применяемая и к ландшафтам; индекс Шеннона несколько более чувствителен к редким типам патчей, чем индекс разнообразия Симпсона |

| SIDI | Simpson’s Diversity Index|Индекс Разнообразия Симпсона | Доля ландшафта, занятого участком i-го типа (класса) . SIDI равен 1 минус сумма площадей, по всем типам патчей, пропорционального количеству каждого класса. 0 ≤ SIDI < 1. SIDI = 0, когда ландшафт содержит только 1 класс (то есть никакого разнообразия). SIDI приближается к 1 по мере увеличения числа различных классов (т.е., богатства патчей, PR) и пропорционального распределения площади между типами патчей становится более справедливым | Еще один популярный показатель разнообразия, заимствованный из экологии сообществ; индекс Симпсона менее чувствителен к наличию редких типов и имеет интерпретацию, которая гораздо более интуитивна, чем индекс Шеннона; в частности, значение индекса Симпсона представляет вероятность того, что любые 2 пикселя, выбранные случайным образом, будут разными типами патчей |

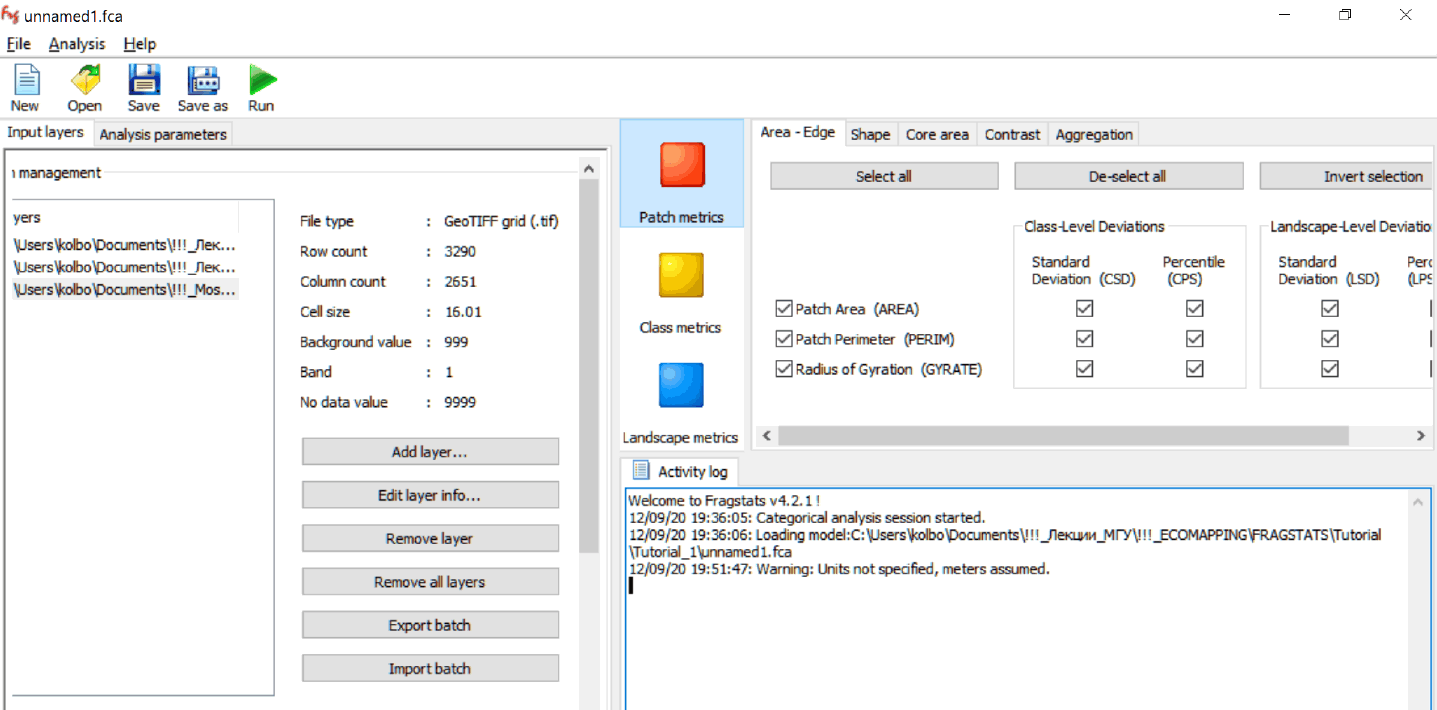

17.11. FRAGSTAT - свободный софт для расчета метрик

FRAGSTAT- свободно распространяемая программа для анализа ландшафтной структуры посредством расчета серии ландшафтных метрик, первоначально (1995) разработанная Кевином МакГаригалом (Kevin McGarigal) и Барбарой Маркс (Barbara Marks) из Университета Штата Орегон (Oregon State University) [McGarigal, Marks, 1995]. Программа периодически обновляется, текущую актуальную версию (v 4.2), которую подготовили и поддерживают С.Кушман (Sam Cushman) и М.Нил (Maile Neel) можно скачать с сайта UMass Landsсape Ecology.

В качестве самостоятельной программы FRAGSTAT характеризуется чрезвычайно "лаконичным" интерфейсом. После запуска программы необходимо создать проект в любом каталоге на диске компьютера и открыть слой, содержащий атрибутированный (классифицированный) растр. Здесь также важно различать растр с единственным классом (например, Tree Cover) и растр со многими классами (например, LandCover), поскольку от этого зависит набор рассчитываемых переменных. В первом случае - когда анализу подвергается атрибутированный номинальный дихотомический растр (0, 1), могут быть рассчитаны только метрики патча (Patch Metrics), во втором случае - загрузки растра с разными классами - могут быть рассчитаны метрики для отдельных классов (скажем, "лесных" патчей, Class Metrics) или ландшафта в целом (Landscape Metric). Для загрузки в FRAGSTAT следует использовать растры в формате Geotiff.

Рис. 17.4 Диалоговые окна FRAGSTAT

Дополнительные сведения - например дескрипторы классов загружаются в нижней левой части диалогового окна (common Tables). Необходимые группы расчетных метрик последовательно выбираются перебором закладок верхней панели инструментов:

Area-Edge,

Shape,

Core Area,

Contrast,

Agregation.

После загрузки файла и выбора всех опций производится запуск >>RUN.

Следует отметить, что несмотря на "скромность" интерфейса FRAGSTAT рассчитывает несколько десятков метрик, и здесь нагрузка приходится не столько на программу, сколько на исследователя, как на интерпретатора результатов.

Можно выбрать только основные метрики:

для фрагментов гомогенного растра Patch Area (AREA),Patch Perimeter (PERIM);

для растра с несколькими классами:

Total Area (CA/TA),

Percentage of Landscape (PLAND),

Number of Patches (NP);

для всей мозаики:

Number of Patches (NP),

на вкладке Diversity:

Patch Richness (PR),

Shannon's Diversity Index (SHDI).

Результаты вычислений будут сохранены в папке с именем [Имя_исходного_файла]+_MW1.

Формат изображения соответствует формату исходного файла. Его можно импортировать в SAGA GIS и положить поверх первичного изображения. На этом возможности FRAGSTAT заканчиваются. Содержательный анализ требует перенести результаты вычислений в специальные программы (Excell, Statistica и т.п.). Для этого таблицы с результатами нужно сохранить в текстовый файл кнопкой Save Run as... Задается только имя файла-результатов, расширение программа задаст сама (*.patch

- для статистики фрагментов, *.class - статистика по классам, *.land – общая статистика по растру). Текстовые таблицы результатов можно открыть и обработать в Excell, Statistica и скопировать на слайды отчетной презентации.17.11. Patch Analyst"ландшафтный" модуль ArcMAP10.x

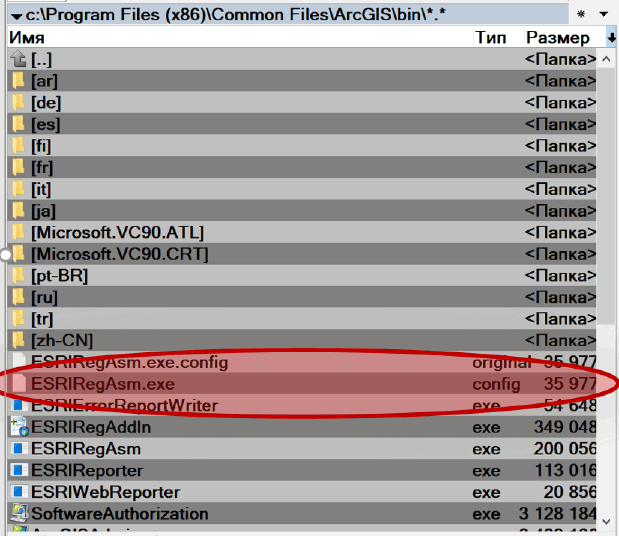

Широкая востребованность ландшафтных моделей побудила специалистов к разработке модулей, аналогичных FRAGSTAT для основных геоинформационных систем - как проприетарных, так и условно бесплатных (LecoS для QGIS). Один из таких модулей (плагинов), предназначенных для ArcMAP10.x получил название Patch Analyst (доступен по ссылке Patch Analyst или Patch Analyst5).

Инсталляция плагина связана с заменой файла регистра ESRiRegASM.exe в каталоге ArcGIS\bin. После установки необходима кастомизация в верхней панели окна ArcMAP10.x: Castomize>>Castomize Mode>>Commands>>Menu>>Patch Analyst, далее в раскрывшемся меню Toolbars отметить "галкой" плагин Patch Analyst; после чего в панели управления появится кликабельное меню модуля.

Рис. 17.5 Место расположение файла ESRiRegASM.exe

_menu.png)

Рис. 17.6 Меню плагина Patch Analyst в панели ArcMAP10.x

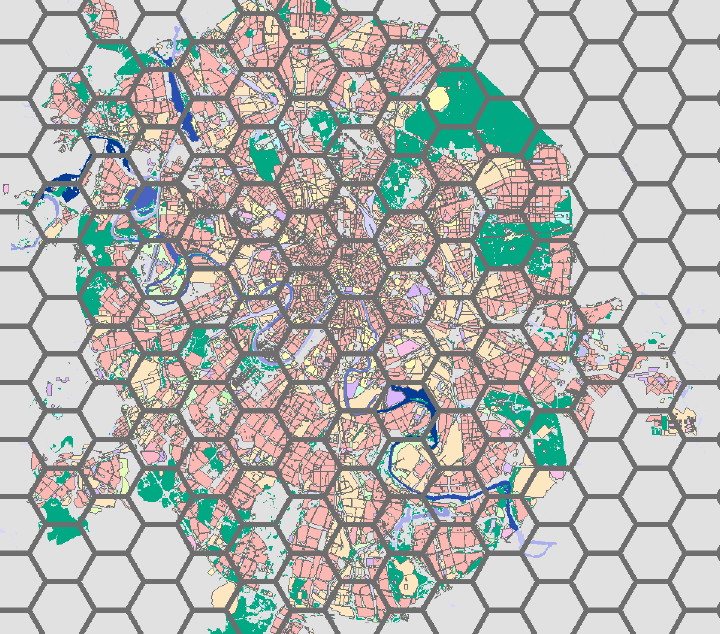

Плагин Patch Analyst под ArcMAP10.x имеет несколько неоспоримых преимуществ, перед отдельной (stand alone) программой FRAGSTAT. Во-первых, плагин способен обрабатывать как растровые, так и векторные ландшафтные мозаики. Во-вторых, и это особенно важно для геоэкологического моделирования - плагин позволяет оценивать ландшафтные метрики относительно элементов матрицы операционно-территориальных единиц. Первая строчка меню Patch Analyst - Dissolve Polygons как раз позволяет упорядочить полигональный вектор таким образом, чтобы каждый элемент с уникальным номером района был представлен единственным полигоном. При отсутствии у пользователя заданной сетки ОТЕ есть возможность создать идеальную ("сотовую", гексагональную) сетку с помощью утилиты Create gexagon regions указав размерность в гектарах.

Рис. 17.7 Гексагональная решетка размером 1000 га для территории "Старой" Москвы

Разумеется, Patch Analyst может работать с полигональной ОТЕ пользователя. Дальнейшие действия будут определяться характером исходных данных. Для атрибутированных растров предназначен модуль Patch Grid, для атрибутированных векторных полигонов - одноименный модуль Patch Analyst.

Пусть растительность Москвы представлена классифицированным полигональным вектором с тремя классами слоя vegetation OSM (wood, scrub, grass) и нас интересует значение ландшафтных метрик по сетке районов города.

Рис. 17.8 Задача извлечения ландшафтных метрик из классифицированного векторного слоя растительности в административные районы Москвы

Первый шаг - слияние полигонов классифицированного вектора исходных данных штатным (для ArcMAP10.x) инструментом Dissolve Polygons. Утилита удаляет границы между смежными полигонами, принадлежащему к одному классу и является необходимой процедурой перед проведением пространственного анализа. Использование "дробных" полигонов одного класса в качестве исходных приведет к завышенной оценке фрагментации ландшафта и заниженной оценке размера патчей, так как количество заплаток будет искусственно завышено. В случае с типичным слоем полигонов vegetation набора OSM слияние проводится по полю NATURAL (дифференцирующим растительность на три класса wood, scrab, grass) и суммированием площадей по полю S.

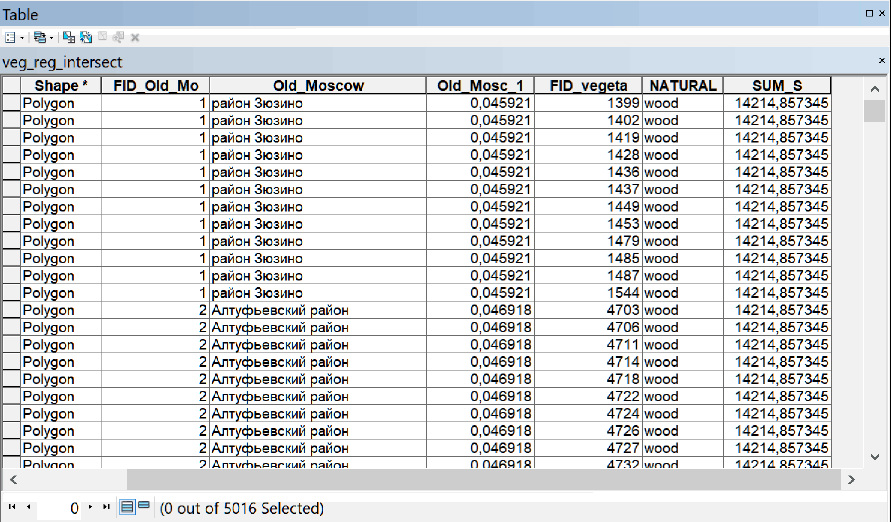

Второй шаг - пересечение векторного слоя исходных данных с полигонами сетки ОТЕ инструментом Intersect Polygons (это также инвариант штатного инструмента Intersection пакета ArcMAP10.x, осуществляемый для разделения слоя исходных данных границами сетки районов.

Рис. 17.9 Скриншот таблицы выходного файла - результат процедуры Intersection

На выходе - типичная таблица пересечения двух полигональных векторов, т.е., каждый регион сетки ОТЕ разделился на фрагменты, соответствующие пересечению с полигонами исходных данных (растительности).

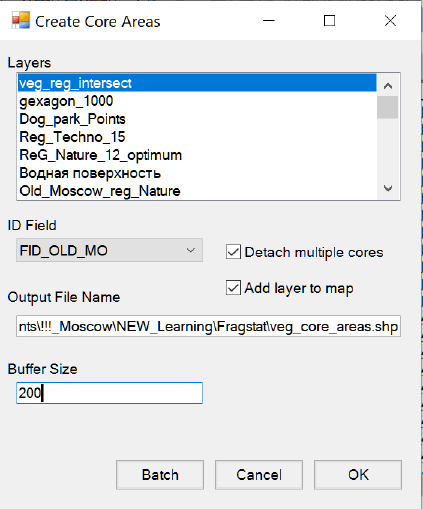

Третий шаг - Create Core Areas|Сформировать Внутренние Ареалы создает новый слой, представляющий только внутреннюю часть существующих ареалов растительности для каждого района сетки на основе указанного пользователем буферного расстояния. Этот слой полезен для изучения воздействия фрагментации на среду обитания и возможности сохранения (в данном случае - в городской среде) тех видов фауны (например - птиц), для которых факторы беспокойства (транспортный шум, рекреационное воздействие) являются критически важным. Очевидно, что при установке расстояния потенциального беспокойства в 150-200 м (а это более-менее общепринятая величина, особенно в тех случаях, когда граница района сформирована автотрассами) многие ареалы просто исчезнут, (т.е., будут "съедены"" буферизацией), а другие - сильно уменьшаться в размерах до площади (менее 5 га), которая не считается нормальной для существования популяций - в том числе "городских видов" орнитофауны). Соответственно определение дистанции буфера ложится на плечи эксперта.

Следует учитывать опцию Detach multiple cores|Разделить ядра мультипатчей - (флажок в диалоговом окне Create Core Areas), которая позволяет пользователю рассматривать несколько основных ареалов, полученных из полигонов с общими границами, как одну центральную область.

Рис. 17.10 Диалоговое окно инструмента Create Core Areas

Заметим, что аналогичный результат может быть получен штатным инструментом Bufer(Буфер) с опцией "вовнутрь", имеющимся практически в любых ГИС.

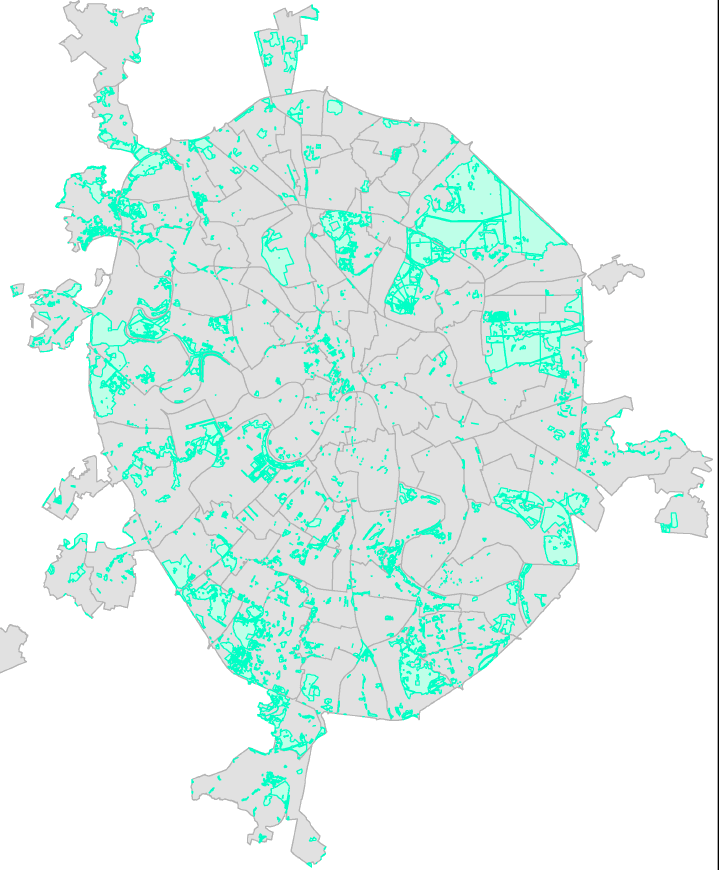

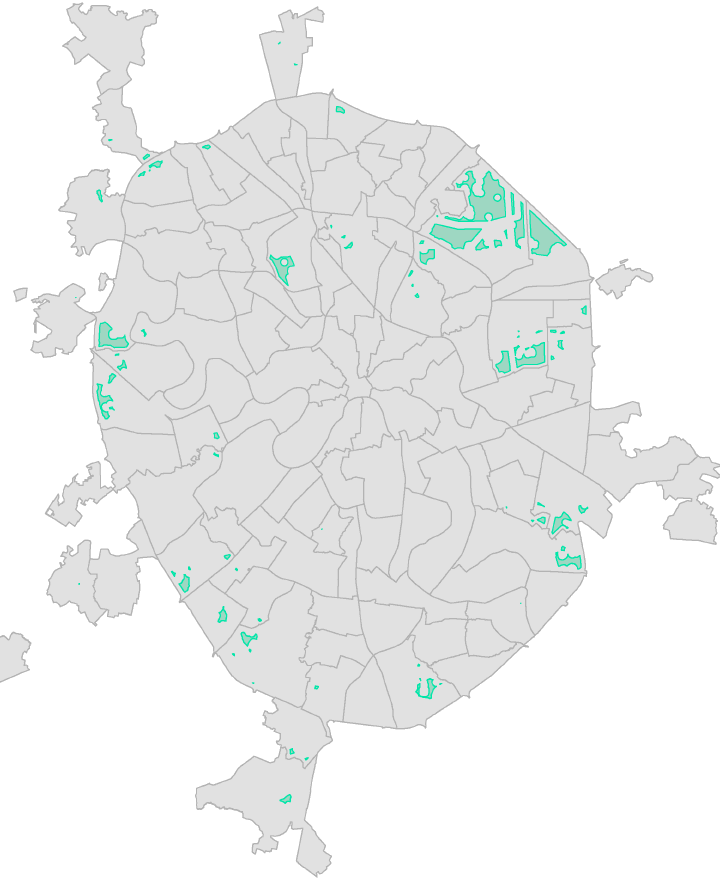

Рис. 17.11 Сравнение покрытия всех зеленых насаждений Москвы с ареалами внутренних областей при буферизации 200 м с "ядрами"

На примере Москвы - мегаполиса с объективно уникальной системой насаждений - можно убедиться, что учет фактора беспокойства на дистанции в 200 м практически "съедает" абсолютно большую часть фрагментов зеленой инфраструктуры столицы: обстоятельство, которое следует иметь ввиду, когда мы определяем условия существования популяций разных видов фауны и флоры. Этот вывод подтверждается и таблицей выходного слоя veg_core_areas, в котором мы обнаруживаем всего 80 объектов (для сравнения - в исходном файле OSM vegetation polygon их 4880), крайне неравномерно распределенных по административным районам Москвы.

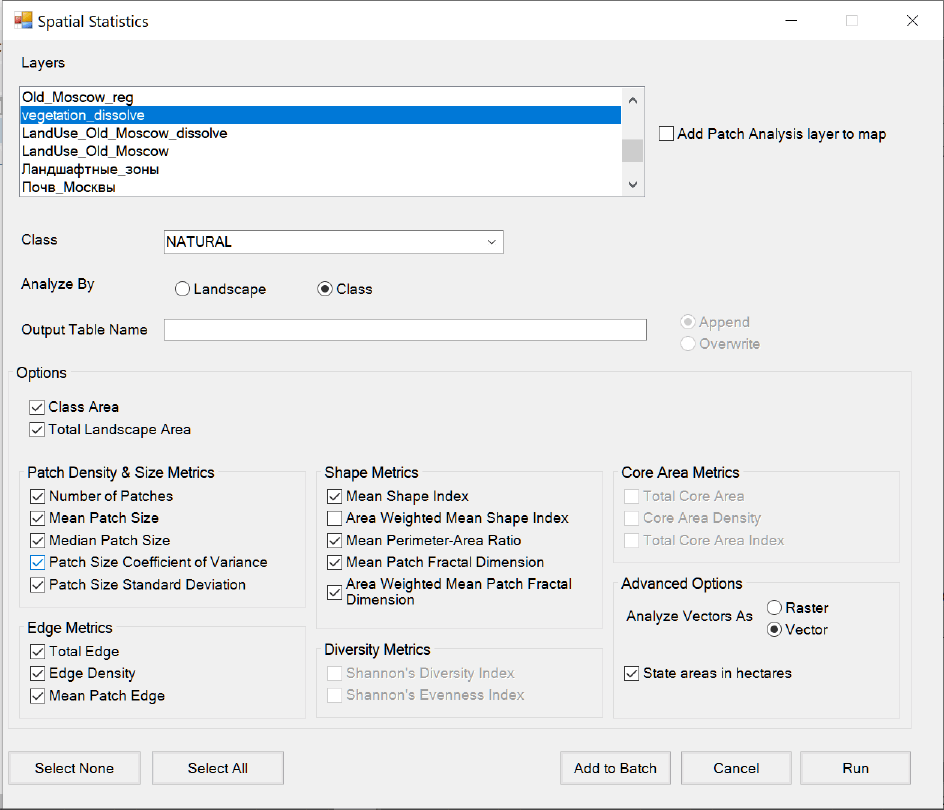

Для выявления ландшафтных метрик безотносительно к сетке ОТЕ в Patch Analyst служит инструмент Spatial Statistics, позволяющий рассчитывать все классические шесть категорий метрик FRAGSTAT включая:

- Area (метрики размерности патчей),

- Patch Density and Size Metrics (плотность и размер),

- Edge Metrics (краевые метрики),

- Shape Metrics (метрики формы),

- Diversity Metrics (метрики разнообразия),

- Core Area Metrics (метрики внутренних областей).

Проведем общий анализ для слоя vegetation disslove, подготовленного на предыдущем этапе и содержащего полигоны трех типов "зеленки": древесные насаждения, кустарники, и луга (grass - на самом деле это по большей части газоны). Для этого укажем в диалоговом окне инструмента уровень Analys by>>Class.

Рис. 17.12 Диалоговое окно инструмента Spatial Statistics плагина Patch Analyst

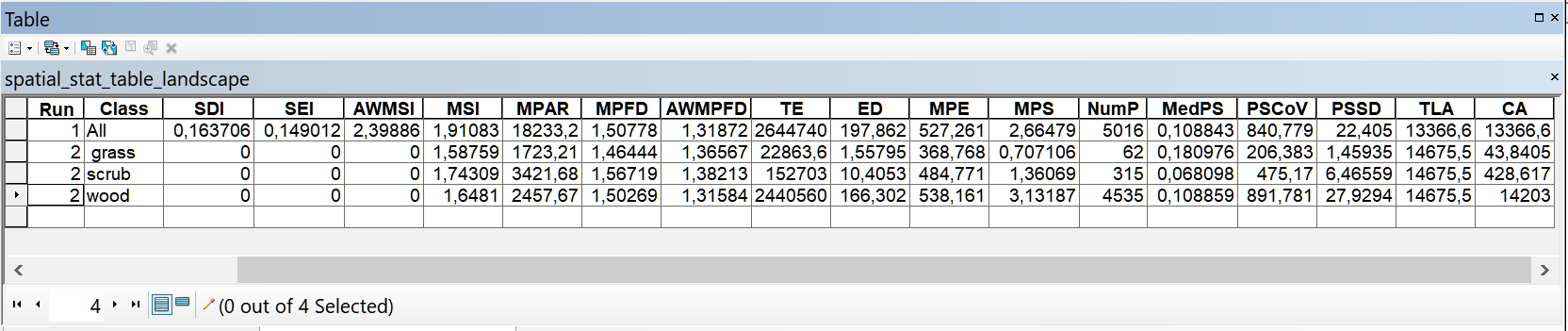

На выходе - таблица (предлагаемый шейп особого интереса не представляет) со значениями выбранных ландшафтных метрик по трем "классам" (в нашем случае - wood, scrub, grass) и всем типам зеленой инфраструктуры в целом (значение All). Справочник по расшифровке значений индексов (Metric Definitions) открывается по запросу в Patch Analyst >>Help

Рис. 17.13 Скриншот выходной таблицы Spatial Statistics плагина Patch Analyst с метриками трех классов и всего "ландшафта" в целом

В представленной таблице можно видеть различия в площади, занимаемой классами (CA - Class Area), различия в средних размерах фрагмента каждого класса (Mean Patch Size (MPS) - для древесных насаждений это 3,17 га, для кустарниковых 1,36 га, для газонов - 0,71 га.

Интересны также различия в периметре патчей, поскольку они определяют длину и сложность конфигурации линии условного края "опушки" насаждений Total Edge (TE), а также показатель "плотности краев Edge Density (ED), которые вычисляется как частное от деления плотности краев на общую площадь фрагментов данного класса; для древесных насаждений этот показатель составляет 166,3 для кустарников - только 10,4, для газонов - 1,5.

Индикатор сложности формы Mean Shape Index (MSI), показывающий насколько при данной площади форма фрагмента отличается от окружности (для векторов) или от квадрата (для растров) у насаждений в целом сложнее, чем у каждого класса в отдельности (1,9 против 1,8 для древесных насаждений и 1,5 для газонов).

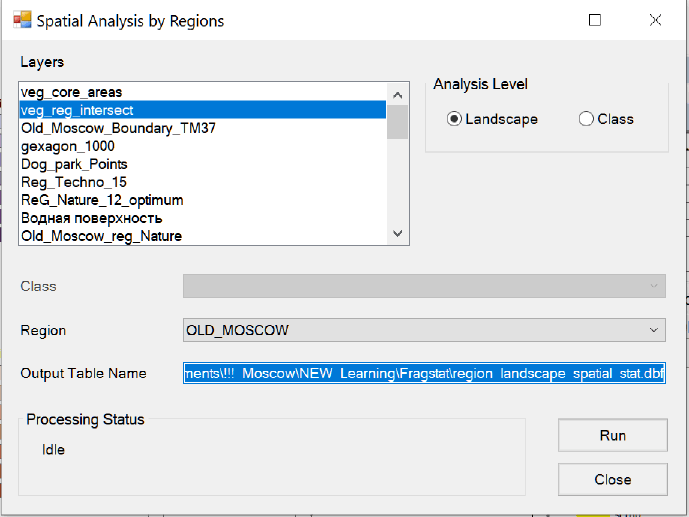

Наконец, может оказаться важным проследить как дифференцированы ландшафтные метрики по отдельным выделам сетки операционного-территориальных единиц, в нашем случае - по районам Москвы. Для расчета метрик по районам служит последний инструмент плагина Patch Analyst - Analysis by Region|Анализ по Районам). На вход утилиты подается файл, полученный в результате пересечения полигонов растительности границами районов (действие Intersect Polygon). Анализ может проводиться на уровне классов и ландшафта в целом - в последнем случае выбор классов (в окошке Class) невозможен; выбираем поле, в котором зафиксированы номера (или названия) районов - (пункт меню Region); указываем имя (region_landscape_spatial_stat и место сохранения расчетной таблицы.

Рис. 17.14 Диалоговое окно инструмента Analysis by Region

Инструмент Analysis by Region|Анализ по Районам имеет ограничение на 50 районов любой сетки ОТЕ. Если необходимо провести расчет для большего числе единиц сетки, можно запускать инструмент последовательно для предварительно отобранных кластеров районов как Batch Processes (т.е., как серийно повторяющуюся процедуру с выбором файлов исходников из указанного каталога.

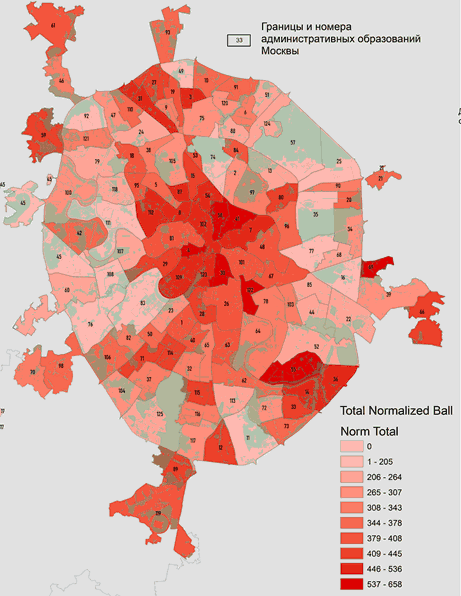

Результаты расчета - таблицы подшиваются к файлу полигонов ОТЕ, после чего становится возможным отображение любого индикатора в виде отдельной тематики - слоя, характеризующего те или иные качества объекта - в данном случае - зеленой инфраструктуры Москвы.

17.13. Особенности использования ландшафтных метрик на примере Москвы

Рассмотрим некоторые результаты расчета ландшафтных метрик Patch Analyst

- Analysis by Region для административных районов Москвы.

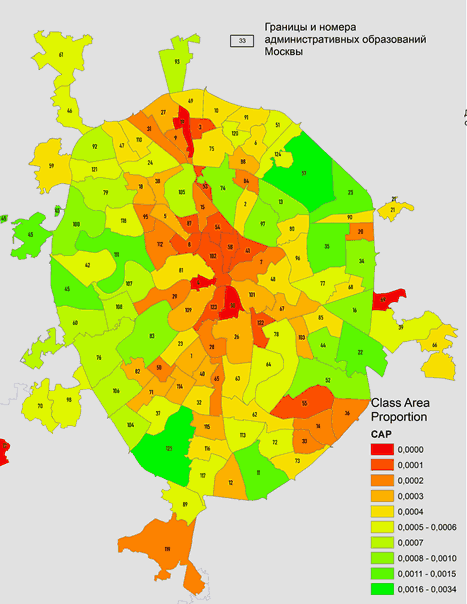

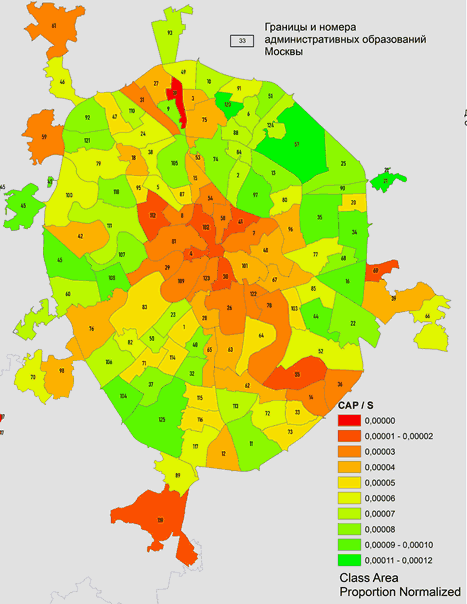

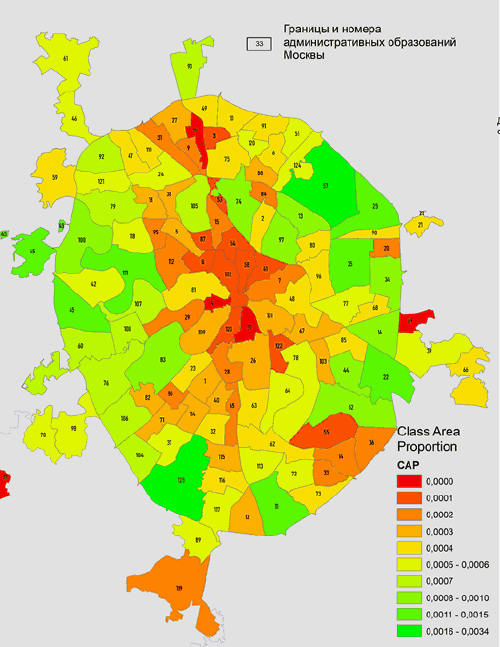

Рис. 17.15 Индикатор Class Area Proportion CAP (слева - as is, справа - нормализованный)

CAP - Class Area Proportion. Доля площади, занимаемая классом – в нашем случае расчета на уровне Landscape (т.е., по всем элементам зеленой инфраструктуры без расчленения) демонстрирует высокую степень неравномерности, особенно в нормализованном варианте, что вполне объяснимо - 30% "зелени" для маленького и большого района – не одно и тоже, строго говоря. Очевидно, что центр города и отходящие от него магистральные радиусы наименее озеленены, в то же время элементы зеленой инфраструктуры имели шансы сохранится за пределами плотно застроенного центра и в межмагистральных клиньях.

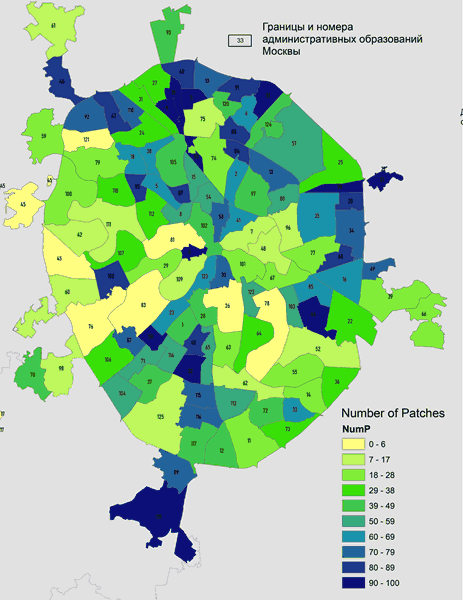

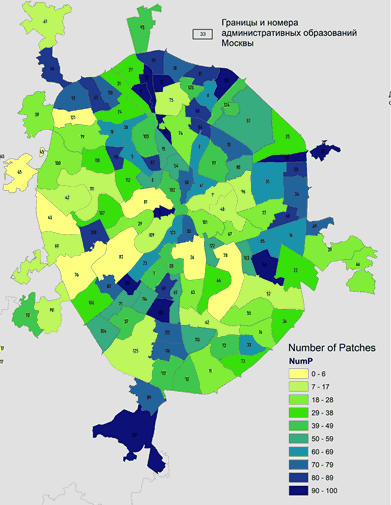

Рис. 17.16 Индикатор Number of Patches - NumP

NumP - Number of Patches: - Общее число патчей зеленой инфраструктуры (в пределах района) отражает фрагментированность зеленой инфраструктуры: при одной и той же площади, скажем, 100 га зеленая инфраструктура может состоять из любого числа фрагментов (единый по площади лесопарк, занимающий все 100 га, два парка, несколько парков площадью от 10 до 20 га, или множество небольших скверов, примагистральных полосных насаждений или отдельных биогрупп площадью менее 3-5 га каждый). Показатель надо рассматривать вместе с Class Area Proportion – тогда очевидно, что самая высокая фрагментированность присуща районам с невысокой и низкой долей площадей, занятых зеленой инфраструктурой, по той простой причине, что в таких районах насаждения представлены отдельными и очень небольшими элементами. Напротив, небольшое число патчей связано с крупными городскими лесами, природными и природно-историческими парками Москвы.

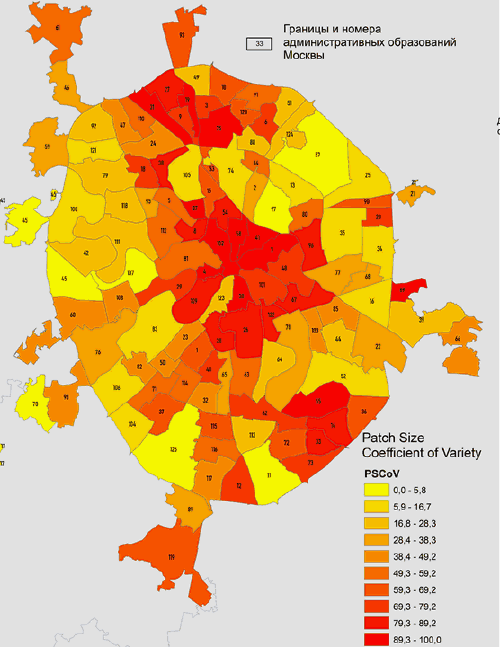

Рис. 17.17 Индикаторы Patch Size Coefficient of Variety (слева) и Class Area Proportion

Patch Size Coefficient of Variety – PSCoV Данный индекс относится к числу метрик размерности и сложности конфигурации фрагментов. Для урбанизированных территорий этот показатель тесно связан с общей фрагментированностью и числом патчей: его высокие значения свидетельствуют об антропогенном характере сохранившихся фрагментов. Существующие крупные массивы зелени имеют низкие значения PSCoV, поскольку разделены на более-менее равномерные фрагменты (для лесопарков это, вероятно, лесные кварталы).

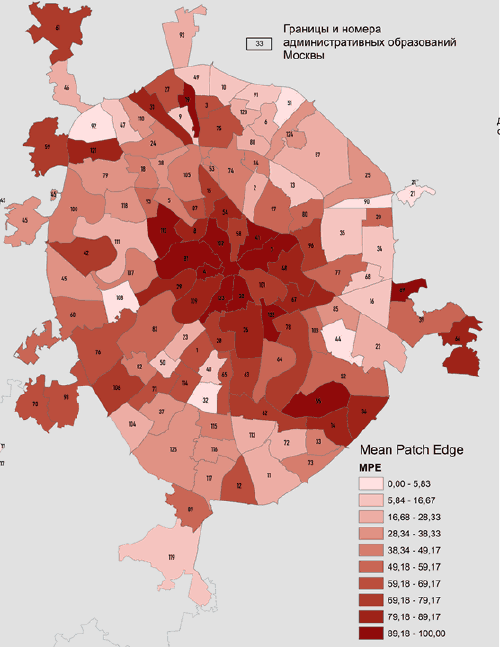

Рис. 17.18 Индикаторы Edge Density (слева) и Mean Patch Edge – MPE (справа)

Edge Density (ED) – плотность краев (для лесных насаждений может интерпретироваться как "плотность опушек") – показатель, отражающий сложность конфигурации краевой части насаждений. В природе опушки естественной растительности обычно имеет неровный характер и состоят из "заливов" и "мысов", следовательно, чем выше плотность краев, тем в большей степени искусственные насаждения "имитируют" естественные. Edge Density (ED)оказывается сильно связанным с Number of Patch, т.е., общим числом фрагментов насаждений, поскольку мелкие биогруппы сложной конфигурации во внешней части насаждений создают относительно большую плотность краев.

Mean Patch Edge Средняя длина края патча рассчитывается как частное от деления TE/NumP (длина общего периметра фрагментов на их число), этот показатель быстро увеличивается с увеличением числа (пусть даже мелких по площади) элементов ЗИ и явно связан с общей дискретностью городской ткани.

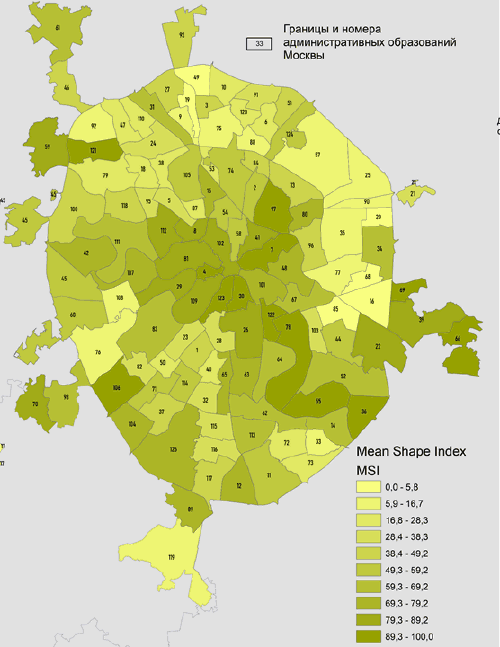

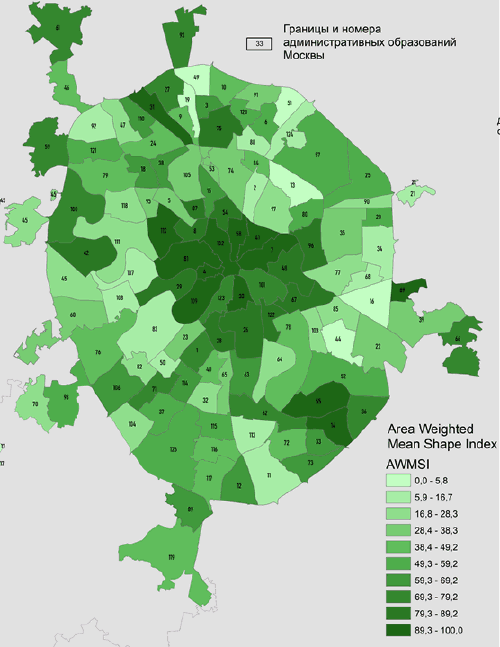

Рис. 17.19 Индикаторы Mean Shape Index (слева) и Area Weighted Mean Shape Index (справа)

MSI - Mean Shape Index. Мера сложности конфигурации патча, основанная на отношении периметра к площади. Рассчитывается как частное от деления периметра патча на периметр квадрата той же площади. Соответственно минимальное значение – 1, свойственно квадратным патчам. Area Weighted Mean Shape Index AWMSI|Взвешенный Усреднённый Индекс Формы. Оба индекса формы демонстрируют, что в городской среде подобные параметры скорее характеризуют общий характер архитектурных морфотипов застройки, в которые "вкраплены" элементы зеленой инфраструктуры. Высокие значения индексов свойственны для очень плотно застроенных районов; в то время как природные комплексы имеют средний и низкий показатели.

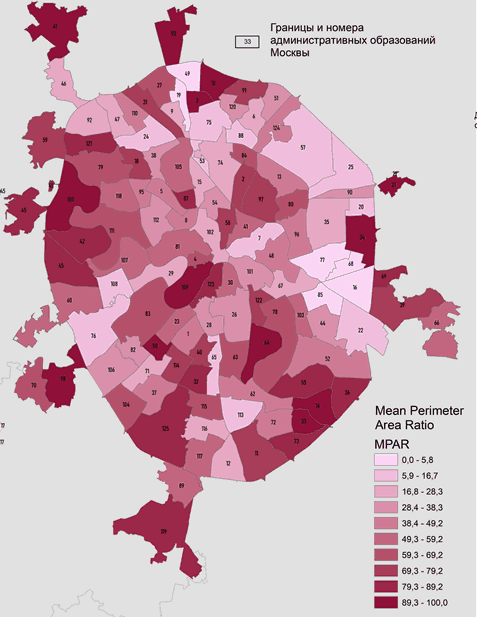

Рис. 17.20 Индикаторы Mean Perimeter Area Ratio (слева) и Total Normalized ball (справа)

Mean Perimeter Area Ratio (MPAR) по замыслу разработчиков должен отражать сложность формы фрагмента, измеряется в метрах на гектар и представляет собой сумму частного от деления периметра каждого патча на его площадь, поделенную на число патчей:

MPAR = (P1/S1 + P2/S2 + P3/S3 + ... Pi/Si) / NumbP

Насколько можно судить по карте Москвы высокие значения MPAR свойственны территориям, где зеленые насаждения присутствуют в виде большого числа относительно небольших по площади фрагментов (район парка Сокольники с крупным сплошным массивом "проигрывает" Лужникам).

Индекс Total Normalized ball - еще один параметр фрагментации среды, нормализованный относительно площади района, по этой причине этот показатель выделяет в худшую сторону небольшие по площади и практически лишенные элементов зеленой инфраструктуры районы.

На первый взгляд обилие предложенных инструментом оценки структуры и функционирования ландшафта должно смущать исследователей. Однако абсолютное большинство охарактеризованных здесь индексов, а также многие другие были многократно апробированы в самых разных научно-практических кейсах, прежде всего связанных с экологией и охраной отдельных видов и местообитаний, но также и с различными сферами природоохранного планирования и управления. Накопившаяся практика привела к формированию представлений о целесообразности, сложностях и границах использования различных индексов и их сочетаний. Вероятно, положительным итогом всей этой работы следует считать внедрение в широкую практику управления концептов "базовых" или "ядерных" ареалов, "экологических коридоров", критических для выживания "стаций", которые позволили специалистам подойти с определенными количественными мерками к сложной сфере территориального экологического планирования и проектирования, в особенности - созданию так называемых "экологических каркасов" на межселенных и аграрных территориях а также "зеленой инфраструктуры" в городах.

В этом смысле метрики способствовали постановке "правильных вопросов" и поиску обоснованных ответов; к таким вопросам можно отнести весьма широкий круг обычно обсуждаемых и болезненных для социума проблем:

- Насколько велики должны быть ареалы "нетронутой" природы для обеспечения ими различных средостабилизирующих функций и функций поддержания биоразнообразия?

- Какими должны быть параметры (длина, ширина) экологических коридоров для поддержания связей между популяциями разных видов?

- Насколько далеко друг от друга могут быть размещены отдельные небольшие "патчи" дикой природы для сохранения потенциальной метапопуляции?

- Как работают разные барьеры на путях естественных передвижений фауны и каким образом можно сделать их более проницаемыми?

- Какие площади водно-болотных угодий должны быть оставлены как неподвергаемые мелиорации для сохранения условий обитания редких видов?

- Как должно быть дифференцированно землепользование в бассейнах естественных рек и какое место в их пределах может быть отведено особо охраняемым природным территориям?

- Как пространственное распределение типов землепользования (при разных рисунках освоения - например лесостепных или таежных, горных и равнинных) влияет на качество и количество местообитаний?

- Каковы минимальные размеры и взаимное размещение парковых ареалов в пространстве современного мегаполиса?

Эти и многие другие проблемы, чрезвычайно важные для практики, получили солидную методологическую поддержку со стороны разработанных и апробированных моделей, применявшихся в самых разных условиях ("дикая природа", урбанизированные территории, аграрные регионы) и пространственных масштабах. Подобная практика сформировала представления о возможностях и пределах применения всего "патчевого" концепта ландшафтной экологии.

Инструменты FRAGSTAT и Patch Analyst использовались на разных стадиях исследований, связанных с описанием структуры землепользования и фрагментов сохраняющегося природного ландшафта, диагностикой наиболее критических проблем, анализом среднемноголетних изменений ландшафтной структуры, прогнозом будущих изменений на фоне разных трендов, проработкой сценариев и планированием стратегий регионального развития, проектированием территориальных систем мониторинга состояния окружающей среды.

На стадии оценки землепользования, состояние отдельных типов экосистем и их взаимного влияния обычно применяют такие инструменты как NP, PR, SI, GYRYTE. Так для ответа на вопрос "как много ветлендов в регионе" мы можем использовать такие индексы как AP, PN/PD, а также - AREA_MN, AREA_AM. Диагностика общей фрагментированности природного ландшафта обычно проводится с использованием индекса CONTAG, при поддержке рассчитанных общих значений и размерности патчей - PN/PD, AREA_MN, AREA_AM, а также выявления их связности GYRATE_AM и изолированности ENN, PROX_AM. Для обнаружения каких-то устойчивых трендов "истощения" ландшафтов помогают индексы, выявляющие дисперсность - CONTAG, GYRATE_AM, пространственные конфликты выделяются с помощью ECON_AM.

Зачастую в практике планирования возникают "частные вопросы": например, мы хотим знать насколько "урбанизирован" городской ландшафт, это свойство может быть обнаружено в процессе изучения геометричности его патчей индексами формы, например - SHAPE_AM. Достаточность размеров парка и их изолированность могут изучаться с помощь набора индексов ENN_AM, PROX_AM.