V. ДИАГНОСТИКА СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИС-МОДЕЛИРОВАНИЯ

20. ДИАГНОСТИКА ТРАНСФОРМАЦИИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИС-МОДЕЛИРОВАНИЯ

20.1. Трансформация землепользования в сельской местности и ГИС-моделирование

Трансформация землепользования и земельного покрова (land use/land cover change) - одно из важнейших следствий изменения характера взаимодействия природы и общества. В данном разделе демонстрируются возможности исследования причинно-следственной связи трансформации землепользования средствами ГИС-моделирования территории российского Нечерноземья в границах Смоленской области, испытывающей наряду с обычными факторами, определяющими современные тренды изменения системы сельского расселения, дополнительное воздействие приграничного (с республикой Беларусь) положения.

Для территории Нечерноземья в целом характерны концентрация сельскохозяйственного производства вокруг более-менее крупных населенных пунктов, с одновременной деградацией периферийной части системы расселения, сопровождающейся запустением и забросом освоенных ранее сельскохозяйственных земель. Одним из наиболее достоверных (и независимых от официальной статистики способов) мониторинга такого рода процессов является оценка зарастания сельскохозяйственных угодий на основе временных серий летних спутниковых изображений (Landsat или Sentinel) с определением вероятности перехода одного типа землепользования и/или сукцессии в другой.

В целом ряде работ (см., например, [Прищепов и др., 2013]) доказано, что практически на всей территории Российского Нечерноземья площадь открытых поверхностей без растительности монотонно сокращается, при этом темпы и характер экореабилитации определяются набором факторов, в первую очередь, мезо- и микроклиматом, влажностью почв, локальным рельефом местности и породным составом ближайших лесов. Не последнюю роль играет и характер предшествующего землепользования.

Само по себе использование подобных подходов сделалось возможным и популярным в значительной степени благодаря широкому распространению и постоянному уточнению специально созданной и поддерживаемой модели глобальных данных land use/land cover (LULC) и прежде всего так называемой Глобальной карты лесного покрова университета Мериленда (Global Forest Change) [Potapov_et_al., 2015]. Весьма популярным в такого рода моделировании является использование различных ландшафтных индексов, в частности NDVI, а также сравнение результатов полученных по ДДЗ со сведениями публикуемых в официальных статистических сводках - Докладах о состоянии и использовании земель.

Трансформация землепользования - "пограничная тема", имеющая проекцию в области физической географии, экологии и экономической географии: это обстоятельство должно приниматься во внимание при выстраивании предварительной гипотезы любого моделирования в данной сфере. Так исследованиями эконом-географов доказано [Люри и др., 2010; Казьмин, 2016], что в пределах Европейской России происходит масштабный процесс концентрации сельскохозяйственных функций, приводящий, с одной стороны, к сокращению ареалов экономической активности с последующей интенсификацией землепользования в границах таких ареалов, с другой стороны - к утрате функций даже экстенсивного сельского хозяйства на периферии с забросом и запустением масштабных площадей бывших сельхозугодий. Таким образом, географическая локация и позиция на шкале "Центр-Периферия" - как в макрорегиональном, так и региональном и локальных масштабах приобретают особое значение.

Значительное сокращение общей площади сельхозугодий отмечено и для принятой здесь в качестве сцены моделирования Смоленской области: с начала 2000-х гг. область ежегодно теряет от 0,1 до 1,5 тыс. га., при этом активно происходят процессы вторичного заболачивания почв: площади заболоченных сенокосов и пастбищ составляют около 200 тыс. га, пашни — более 160 тыс. Проблемность региона обусловлена его макроэкономическим положением между российским Центром и развитой в сельскохозяйственном отношении республикой Беларусь, что является причиной агро-рекреационной трансформации всей системы сельского расселения ("дачное" давление Московского региона) и подавления производственной функции в результате "неподъемной" (для региона) рыночной конкуренции с соседней страной. Дополнительное усложнение всей картины землепользования вносит наличие на территории крупной ООПТ - национального парка Смоленское Поозерье, основная функция которого - сохранение исторических культурных и природных ландшафтов - также не способствует развитию современного сельского хозяйства.

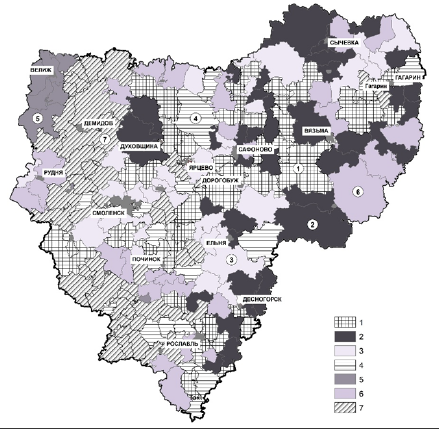

Исследования социально-географических причин трансформации земель на территории Смоленской области позволили выявить сокращение площади сельскохозяйственных угодий, сжатие и стягивание к районным центрам системы расселения, а также несоответствие характера землепользования в приграничных районах Смоленской области и Беларуси. Показано, что доля земель, которые были выведены из сельскохозяйственного оборота в 1990—2000 годы и сейчас заняты кустарниковой растительностью и мелколесьем, существенно варьирует по районам Смоленской области, вследствие особенностей территориальной структуры хозяйства, плодородия почв, удаленностью от центров первичной переработки и потребления продукции сельского хозяйства и пищевой промышленности [Барановский, 2017].

Еще одна особенность территории Смоленской области как сцены моделирования - свойственное ей высокое ландшафтное разнообразие [Шкаликов, 2004], определяемое свежестью всего комплекса гляциального, флювиогляциального, лимно-гляциального и лимно-аллювиального рельефа, а также положением на экотоне двух природно-ландшафтных зон - южной тайги и хвойно-широколиственных лесов. Это обстоятельство, в свою очередь, сказывается на разнообразии локальных условий поддержания эффективности сельского хозяйственного производства и развития процессов экореабилитации.

С учетом охарактеризованной выше специфики региона геоинформационное моделирование может быть полезным для ответа на следующие вопросы:

- В какой мере общедоступные глобальные данные могут использоваться для изучения динамики землепользования на региональном уровне и насколько актуальной является параллельная оценка их валидности и возможности корректировки?

- Каков реальный вклад основных природных и социально-географических факторов в трансформацию землепользования, и в какой степени этот вклад может быть оценен средствами ГИС-моделирования?

- Можно ли в рамках ГИС-модели получить корректную картину пространственной дифференциации процессов трансформация землепользования по территории региона используя одну из общедоступных ОТЕ - например, матрицу сельских поселений Смоленской области?

20.2. Гипотеза и состав модели для исследования процессов экореабилитации

По природным условиям Смоленская область типична для регионов Центральной России. Большая ее часть занята Смоленско-Московской возвышенностью, на северо-западе и юго-востоке – низменные участки. Около 40% территории области занимают леса, преимущественно из мелколиственных и хвойных пород, почвы со средним плодородием. В структуре сельского хозяйства по стоимости продукции животноводство незначительно превышает растениеводство. По производству большинства зерновых, зернобобовых и других культур область находится во второй половине рейтинга российских регионов. По целому ряду признаков можно назвать Смоленскую область типичным регионом северо-запада России в части основных тенденций социально-экономического развития сельских территорий.

С учетом вышеприведенных обстоятельств структура геоинформационной модели (не претендующая на комплексную оценку трансформации сельского землепользования) может быть выстроена следующим образом. Зарастание полей - одно из проявлений процессов экореабилитации и изменения сельской системы расселения, которые контролируются сложным набором факторов. Тогда в качестве гипотезы можно принять что существуют разные причины, связанные с размещением конкретного сельскохозяйственного угодья относительно населенных пунктов, транспортных коммуникаций, лесных опушек и т.д., и эти особенности размещения можно считать детерминантами (объясняющими факторами) локального уровня. Кроме того, на локальном уровне зарастание может контролироваться чисто физико-географическими факторами - положением конкретного поля на форме мезорельефа, близостью к эрозионной сети, характером почвенного покрова. К детерминантам мезоуровня можно отнести размещение территории сельского поселения относительно муниципального центра и крупных транспортных магистралей. Наконец, детерминантами макроуровня (в региональном масштабе) могут считаться положение сельского района относительно Смоленска, границы с республикой Беларусь и западной периферии Московской агломерации. Согласно нашей гипотезе существует некое сочетание указанных факторов, приводящее к разному уровню развития процессов экореабилитации: (завершенному, значительному, слабому, невыраженному), индикаторами которых в данном модели выступает степень зарастания конкретных сельскохозяйственных угодий [Колбовский, Климанова, Бавшин, 2018].

Рис. 20.1 Общая схема гипотезы моделирования

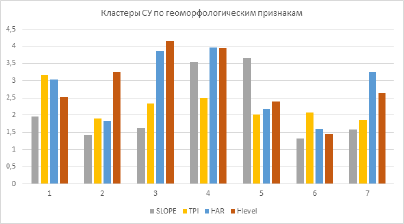

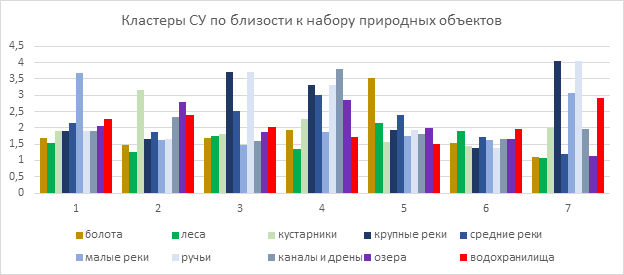

В рамках данной модели в качестве исследуемого феномена - характер экореабилитации бывших сельскохозяйственных угодий (СУ), выраженный через степень зарастания; в роли предикторов, в той или иной степени влияющих на процесс экореабилитации, рассматриваются три группы факторов:

- природные факторы, определяющие качество СУ (геоморфометрические параметры, типы ландшафтных местоположений, типы почв);

- факторы положения СУ относительно природных объектов (близость к опушкам лесных массивов и древесно-кустарниковых групп, болотам, озерам и водохранилищам, рекам);

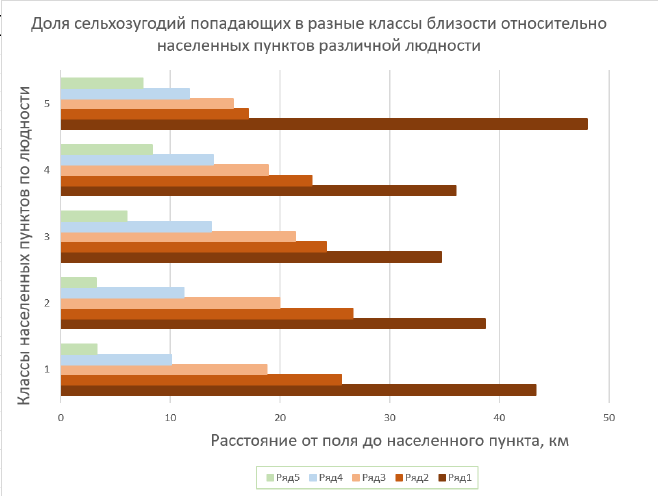

- факторы размещения, определяющие доступность СУ (близость к населенным пунктам разного типа и людности, близость к дорогам).

Очевидно, что процессы экореабилитации могут оцениваться в рамках различных операционно-территориальных единиц как природного (например, речные бассейны), так и социального (единицы АТД) порядка. По гипотезе, принятой в данном исследовании, трансформация землепользования прежде всего ощущается на локальном и среднемасштабном уровнях, приводя к изменению функциональной типологии сельских поселений, а затем, – в региональном масштабе, вызывая общее перераспределение нагрузки между ареалами эффективной экономической деятельности и периферией, несущей средостабилизирующие (природоохранные) и рекреационные функции.

Потенциальный характер взаимосвязи между исследуемым феноменом (степень экореабилитации выбывших из оборота сельскохозяйственных угодий) и предикторами определил необходимость развертывания трех самостоятельных блоков геоинформационной модели:

- Исследование особенностей применения общедоступных глобальных данных [14] для изучения динамики землепользования на региональном уровне с параллельной оценкой их валидности и возможности корректировки;

- Оценка вклада основных природных и социально-географических факторов в трансформацию землепользования посредством построения каузальной ГИС-модели;

- Обобщение закономерностей пространственной дифференциации процессов трансформация землепользования по территории региона в рамках матрицы сельских поселений Смоленской области.

В соответствии с содержанием каждого блока моделирования строится специальная комплексная ГИС-модель сельскохозяйственных угодий, включающая около 20 тематических растров, принадлежащих к трем группам: растры геоморфометрических параметров, ландшафтных местоположений, растры характеризующие отношения близости и пространственные закономерности освоения. Для всех контуров сельскохозяйственных угодий, привлеченных из официальных источников (сайта Министерства Сельского хозяйства РФ) необходимо предварительно получить показатели фактического зарастания. Далее показатели экореабилитации и объясняющих факторов извлекаются в сетку операционно-территориальных единиц модели - сельских поселений Смоленской области.

20.3. Моделирование степени зарастания сельскохозяйственных угодий

Выявление степени зарастания СУ по данным официальной статистики на сегодняшний день затруднено отсутствием надежной базы (векторных слоев) сельскохозяйственных угодий даже для центральных областей Российской Федерации.

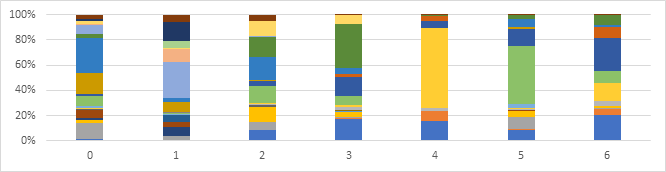

Для данной модели использовались контура сельскохозяйственных угодий Атласа земель сельскохозяйственного назначения по Смоленской области и растр лесного покрова Eastern Europe forest cover dynamics. В унифицированной легенде Eastern Europe forest cover dynamics, выделяется семь типов ареалов: 1 – стабильные нелесные земли; 2 – стабильные лесные земли; 3 – лесные земли, сформированные на ранее (по состоянию на 1985 г.) нелесных землях; 4 – утраты лесов; 5 – утраты лесов с последующим ростом леса; 6 – участки с чередованием утрат и прироста леса; 7 - утраты лесов на участках, которые приобрели лесной покров после нелесного состояния в 1985 г.. Построенные на основе методики выявления изменений (Change Detection), пять из семи данных категорий отражают последствия трансформации в бинарной классификации – лес- не лес, не различая причин подобных изменений.

С помощью инструмента Зональная Статистика ArcMAP10.x или утилиты Add Grid Values to Shapes SAGA GIS определяется доля, занимаемая древесным покровом в пределах конкретного поля. Следует иметь ввиду, что в соответствии с правилами создания слоев forest cover в данной процедуре невозможно учесть самые начальные фазы зарастания угодья кустарниками или подростом мелколиственных и хвойных пород.

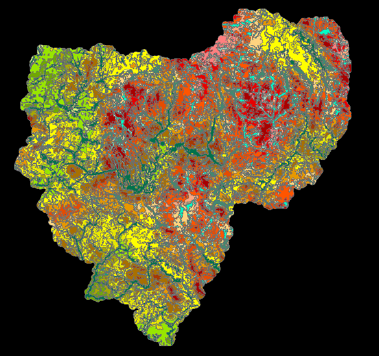

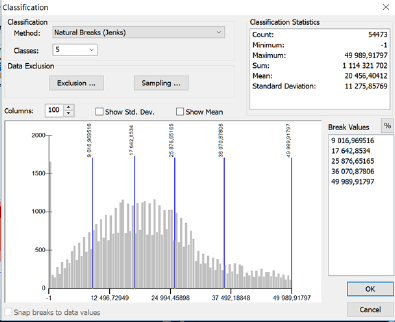

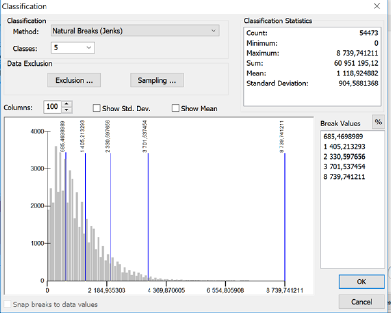

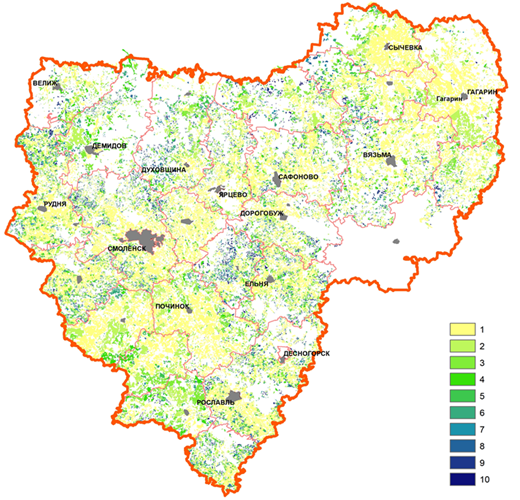

Далее в зависимости от доли (%), занимаемой древесным покровом вся совокупность контуров угодий была ранжирована по степени зарастания (способом Естественные границы|Natural break) на 10 классов. В результате этого сопоставления была получена карта ареалов трансформации землепользования, легенда которой включает имеющиеся в настоящий момент лесные массивы разной степени трансформации (контура взяты с карты Global Forest Change), селитебные земли (контура взяты с карты Open Street Map) и сельскохозяйственные угодья разной степени трансформации – от обрабатываемых "чистых" полей до полей в начальной стадии зарастания и практически полностью заросших.

Рис. 20.2 Ранжирование сельскохозяйственных угодий по степени зарастания от 1 до 10 (1 – поля, возделываемые в настоящее время; 10 – полностью заросшие поля)

Сопоставление этих данных с результатами полевых исследований, проведенных в 2012-15 гг. в Смоленском и Демидовском районах области, показало, что факторы, вызвавшие подобную трансформацию, могут быть разбиты на четыре группы:

- демутационные сукцессии, вызванные прежде всего забросом и зарастанием сельскохозяйственных угодий, экореабилитацией мелиорированных болотных массивов, а также постпирогенные и пострубочные сукцессии;

- антропогенные воздействия (рубки, прокладывание инженерных линеаментов, строительство дорог);

- экстремальные природные явления (для Смоленской области это, прежде всего, обширные ветровалы в зрелых и перестойных лесных насаждениях),

- результаты естественной многолетней динамики ландшафтов (изменение типа и характера питания болотных массивов, эвтрофикация дистрофных озер, зарастание вновь образованны пойменных грив и иные)

Это обстоятельство не позволяет напрямую использовать глобальные данные для верифицированных оценок трансформации землепользования на региональном уровне и построения причинно-следственных моделей с возможностью последующего прогноза. С другой стороны, чрезвычайно высокая трудоемкость получения результатов дешифрирования на обширные территории делает невозможным повторение исходного алгоритма в условиях ограниченных средств и вычислительных возможностей. В подобных случаях можно попытаться диверсифицировать стандартные категории change detection на ключевых ареалах экспертно (вручную участок за участком) привлекая крупнодетальные космические снимков (например "подгрузить" вектора ключевых ареалов в программа SASPLANETA). Результат можно верифицировать дополнительно расчетом индексом NDVI по снимкам Landsat с учетом региональных особенностей вегетации и проведения основных стадий сельскохозяйственных работ.

Разумеется, оптимальное решение - проведение полевых исследований на ключевых участках. Для данной модели такие исследования были проведены период с 2012 по 2016 гг. на территории двух муниципальных районов с резко различными природными и социально-экономическими условиями Смоленского (прицентрального) и Демидовского (периферийного с высокой долей природных экосистем и заброшенных сельскохозяйственных угодий)

Результаты, отраженные в Таблице 20.1, свидетельствуют о значительной диверсификации действительного содержания одинаковых стандартных глобальных индексов по четырем группам факторов. Так, например, категория 4 – утраты лесов, соответствует как непосредственным техногенным воздействиям (застройка, устройство карьеров, прокладка линеаментов), так и последствиям экстремальных явлений (гари, ветровалы). Категория 3 (лесные земли, сформированные на ранее по состоянию на 1985 г. нелесных землях) попадает в ареалы разнотипных демутационных сукцессий - зарастание полей разных ландшафтных местоположений, а также пойменных лугов, ранее использовавшихся под сенокосы. Таким образом, выявлено, что для внутрирайонного уровня использование данных дистанционного зондирования позволяет достаточно достоверно определить тренды, но не позволяет установить причины и ландшафтно-экологические последствия процессов трансформации.

Таблица 20.1 Диверсификация типов трансформации земель на территории Смоленского и Демидовского районов Смоленской области по данным мануального дешифрирования и полевых исследований