V. ПРИКЛАДНЫЕ СЮЖЕТЫ ГИС-МОДЕЛИРОВАНИЯ В ГЕОЭКОЛОГИИ

26. ВЗВЕШЕННЫЙ ОВЕРЛЕЙ И МОДЕЛИРОВАНИЕ СТОИМОСТИ ПУТИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

26.1. Рекреационная нагрузка как актуальная задача геоинформационного моделирования

Туризм и отдых (рекреация) давно уже превратились в значимый сектор экономики многих стран. При этом очевидно, что наиболее привлекательный туристско-рекреационный продукт тесно связан с возможностью посещения мест выдающейся природной и/или культурной ценности. С другой стороны, многие подобные места - Особо Охраняемые Природные территории (ООПТ), памятники истории, культуры и архитектуры - весьма уязвимы и составляют часть природного и культурно-исторического наследия любого государства. Поэтому как-только такого рода объекты включаются в развитие туристско-рекреационной сферы практически сразу же возникает задача определения допустимых специфических туристско-рекреационных нагрузок и введения в практику управления неких нормативов, выражающих предельное число туристов и отдыхающих одномоментно (или в течении какого-периода времени) находящихся в границах соответствующего ареала [Колбовский, 2006a].

Нормативы, регулирующие туристско-рекреационную нагрузку, разрабатывались начиная приблизительно с 1970-х гг. в разных странах (в Российской Федерации и бывших союзных республиках СССР, в странах нынешнего Евросоюза, а также - в США и Канаде) с двух принципиально различных исследовательских позиций: концепции предельно допустимых изменений природной среды (ландшафтов) и концепции психо-физиологической комфортности рекреантов (туристов) [Sayre N., 2008; Чижова, 2011; Исаченко Т., 2019].

В рамках первой концепции допустимых нагрузок предполагалось, что воздействие рекреантов на ландшафты в чем-то сродни (как это двусмысленно ни звучит) воздействию пасущихся копытных: туристы также "вытаптывают" напочвенный покров, способны нанести механические повреждения древесно-кустарниковой растительности, могут спровоцировать различные виды процессов экзогенной геодинамики (например - линейной эрозии) и т.д. Соответственно в пригородных зонах крупных городов (в СССР это были окрестности Москвы и Ленинграда, Киева и Минска) возникла и оформилась традиция определения рекреационной емкости в "человеках в час на гектар", впоследствии конкретизированная для различных типов ландшафтов и разных режимов отдыха (лесного, лесопаркового, паркового). Например предполагалось, что для условий Подмосковья "лесной" режим лучше всего отображается показателем нагрузки от 1 до 5 чел\га в час, лесопарковый - 10-25 чел\га и т.д.

В рамках второй концепции психофизиологической комфортности исследователи старались исходить прежде всего из интересов потребителя турпродукта и туристско-рекреационных услуг, пытаясь выявить (экспериментальным путем, т.е., опросами туристов и отдыхающих на месте по поводу рекреационных ожиданий, предпочтений и впечатлений) пороговое значение нагруженности территории (например - ареала или тропы конкретного национального парка) после превышения которого люди начинают ощущать дискомфорт от присутствия рядом других отдыхающих и общей чрезмерной скученности.

В современной практике специалисты и менеджеры туристской сферы пытаются учитывать обе концепции рекреационной емкости территории как равно значимые. Учет, нормирование и регулирование рекреационной емкости приобретает особое значение для России в нынешних условиях акцентированного развития внутреннего туризма и увеличивающихся потоков туристов и рекреантов, в том числе на ООПТ - в национальных парках, природных и природно-исторических парках, пригородных зеленых зонах городов, заповедниках и т.д. [Землянский и др., 2020]

Однако практикуемые походы к определению рекреационной емкостью (в обеих ее ипостасях) "грешат" одним существенным недостатком, который может быть условно обозначен как "экстерриториальность". При "валовых" расчетах рекреационной емкости в количестве отдыхающих на гектар площади молчаливо предполагается, что люди распределяются по рекреационным зонам и ареалам как бы равномерно, в относительно хаотическом и случайном порядке. Однако в действительности это происходит не совсем так, или, вернее, совсем не так, и здесь аналогия между туристами и овцами на альпийских лугах заканчивается: овцы, как известно, способны преодолевать любые сложности на пути к свежим нестравленным кормовым участкам, а вот люди ведут себя совершенно иначе поскольку не "разбредаются" по ареалу отдыха, а скорее перемещаются по определенным траекториям, и формируют скопления вокруг мест постоянного пребывания или временного отдыха, объектов туристских дестинаций, привлекательных точек маршрутов (аттракций).

Обобщая, можно утверждать, что рекреационное поведение формирует некие пространственные паттерны, состоящие из ареалов "плотного присутствия" и треков (маршрутов) между ними. Таким образом корректное отображение рекреационной емкости должно включать представление о потенциальной плотности рекреантов, которую можно представить как функцию локализации мест первоначального пребывания, целевых "точек устремления" (или аттракций) и "сложности" или "стоимости" пути между первыми и вторыми. И как раз эти эффекты неплохо моделируются с использованием инструментария геоинформационных систем.

26.2. Гипотеза рекреационного поведения в терминах "доступности" и "стоимости пути"

Всякому моделированию предшествует разработка гипотезы, которая с нашей точки зрения более-менее корректно описывает изучаемый феномен, в данном случае - пространственное поведение туристов или рекреантов. Для начала попытаемся представить пространственные условия распределения туристско-рекреационной активности в границах условного Национального парка, где туризм и рекреация как виды деятельности обычно допускаются лишь на специально отведенных территориях (зонах), которые выделяются согласно законодательству в результате процедуры функционального зонирования. Но и пределах таких специальных туристско-рекреационных зон отдыхающие не распределены случайным или равномерным образом, поскольку, во-первых, им необходимо где-то остановится, во-вторых, они перемещаются, как правило, по проложенным дорогам и\или существующим туристским тропам. Размещение туристов в коллективных средствах размещения (далее - КСР) задает в нашей задаче некоторые центры "плотности" распределения, а передвижение по определенным путям - своего рода "сеть", которая обладает свойствами доступности и сложности ("цены") перемещения.

Плотность распределения рекреантов, связанная с КСР, задается числом "койкомест" (в гостиницах и отелях, турбазах и приютах), уровнем их загруженности (полная или частичная) и временем пребывания отдыхающих: из этих трех константой является только максимальная вместимость КСР, других параметра меняются во внутригодовом и среднемноголетнем диапазонах. Так в зависимости от "высокого" или наоборот "непопулярного" сезона КСР могут заполняться на 100%, а могут и только на 25%, туристы могут оставаться на две недели или только на два дня: ускоренный "оборот" в общем случае означает увеличенную нагрузку, поскольку существует высокая вероятность, что вновь заезжающие туристы будут эксплуатировать одну и ту же тропу.

В параметрах дорожной сети также есть постоянная величина (длина отрезков и плотность туристических троп на единицу площади) и переменная - загруженность, или туристский "траффик": по тропе могут медленно перемещаться пять человек, а проходить 500 и с высокой скоростью, что создает значительно более высокую нагрузку.

Отталкиваясь от изложенных условий, доработаем не столь очевидные позиции нашей гипотезы. Итак: туристы прибывают в КСР, где проводят некоторое время, в течении которого они вовлечены в два вида активности:

- совершают небольшие прогулки в ближайших окрестностях

- участвуют в более-менее протяженных переходах "аттракций", предлагаемых их вниманию, в роли которых могут выступать любые уникальные объекты природы (ледники, горные вершины, водопады и т.д.) или истории (места сражений или других значимых событий) и культуры (памятники, храмы, боевые башни и т.д.).

Отличие этих двух видов перемещений принципиально: "прогулки в окрестностях" совершаются в среднем в пределах получаса-полутора часов, переходы по тропам, как правило, более затратны - от полутора часов до 3-4-х часов и более. "Окрестные прогулки" менее связаны с "путями" здесь отдыхающие могут передвигаться свободно в режиме "блуждания" с неоднократными возвратами к "центру" и такой отдых создает ареалы "рекреационной нагруженности" в непосредственной близости от КСР. Переходы по тропам гораздо больше напоминают линейное перемещение "из пункта А в пункт B", хотя и здесь возможны отходы от "трека" - в любую из сторон, что формирует некий "буфер" параллельно центральной линии.

Тем не менее, как хорошо известно из практики свободное "блуждание вокруг и около" и "линейное перемещение по тропе" имеют важное общее свойство: величина и, вероятно, форма буфера определяются внешними факторами, которые контролируют сложность (трудность) преодоления пространства. Люди менее склонны перемещаться по высоким и\или крутым склонам, скорее всего их привлечет пологая поверхность и открытые пространства; иными словами, разреженные леса, "саванноподобные" ландшафты, состоящие из биогрупп и луговых участков имеют больше шансов быть посещаемыми чем ареалы, занятые плотной растительностью (например, пихтарники и ельники с плотной "щеткой"" подроста или кедровые стланики на крутых склонах). Следовательно учет таких факторов как относительная высота и крутизна поверхности, наличие непреодолимых препятствий (рек без мостовых переходов, фрагментов овражно-балочной сети) и плотность естественного растительного покрова позволяют выявить приблизительные размеры и форму ареалов потенциальной туристско-рекреационной активности, каковые в тоже самое время будут являться и ареалами наиболее интенсивного специфического (т.е., туристско-рекреационного) воздействия.

В соответствии с данной гипотезой рекреационного поведения вся дальнейшая процедура моделирования туристско-рекреационной нагрузки раскладывается на несколько шагов:

- сбор официальной информации о посещаемости объекта, емкости коллективных средств размещения, числе и протяженности туристических маршрутов, типах и количестве объектов туристских аттракций;

- формирование слоев, отражающих локализацию КСР, туристских троп и объектов аттракции;

- поиск и преобразование слоев, отражающих необходимые свойства рельефа, гидрографической сети и растительного покрова и заболоченности территории;

- моделирование ареалов "свободного блуждания" вокруг коллективных средств размещения;

- моделирование перемещения туристов по сети маршрутов и троп.

Выстроенная гипотеза нуждается еще в одном важном параметре - способе и средней скорости перемещения туриста по территории. В данной задаче мы рассмотрим только один, но, пожалуй, самый распространенный вид рекреационной активности - пешеходный (не спортивный) туризм. В этом смысле туристы не отличаются от обычных пешеходов, поэтому мы можем применять "среднеевропейский стандарт" скорости, который, в частности, использовался при разработке модели Atlas 0f Urban Expansion, и который предполагает, что никуда особенно не спешащий человек обыкновенно перемещается со скоростью 650 м за 10 мин. Эта величина действительно (согласно многолетним наблюдениям) неплохо отражает реальную ситуацию "массового туризма" в самых разных условиях - от крымских туристических троп до тропинок национальных парков Камчатки.

26.3. Моделирование "стоимости пути" на примере природного парка "Ергаки"

Продемонстрируем возможности геоинформационного моделирования ареалов туристско-рекреационного воздействия на примере конкретной территории - природного парка "Ергаки" . Часть необходимой для модели информации почерпнута из официального сайта парка; слои, отражающие локализацию КСР, объекты аттракции и туристические тропы были подготовлены бакалавром географического факультета МГУ Е.А.Бохонастюк, проводившей в парке полевые исследования летом 2020 г. в рамках прохождения производственной практики.

Природный парк "Ергаки", расположенный в пределах Кузнецко-Тувинской провинции гор Южной Сибири на границе Западно-Саянского нагорья и Южно-Минусинской котловины. Рельеф парка - сочетания низкогорья и среднегорья - практически идеален для развития самых разных видов рекреационных занятий: от пешеходного и конного туризма до велотуризма и зимних видов отдыха. Поэтому проблема выделения ареалов, потенциально наиболее подверженных воздействию рекреантов, весьма актуальна для парка.

Рекреационно-туристическая зона покрывает ровно половину общей площади и занимает центральную частью территории парка с пересеченным горным рельефом и множеством озер в межгорных котловинах

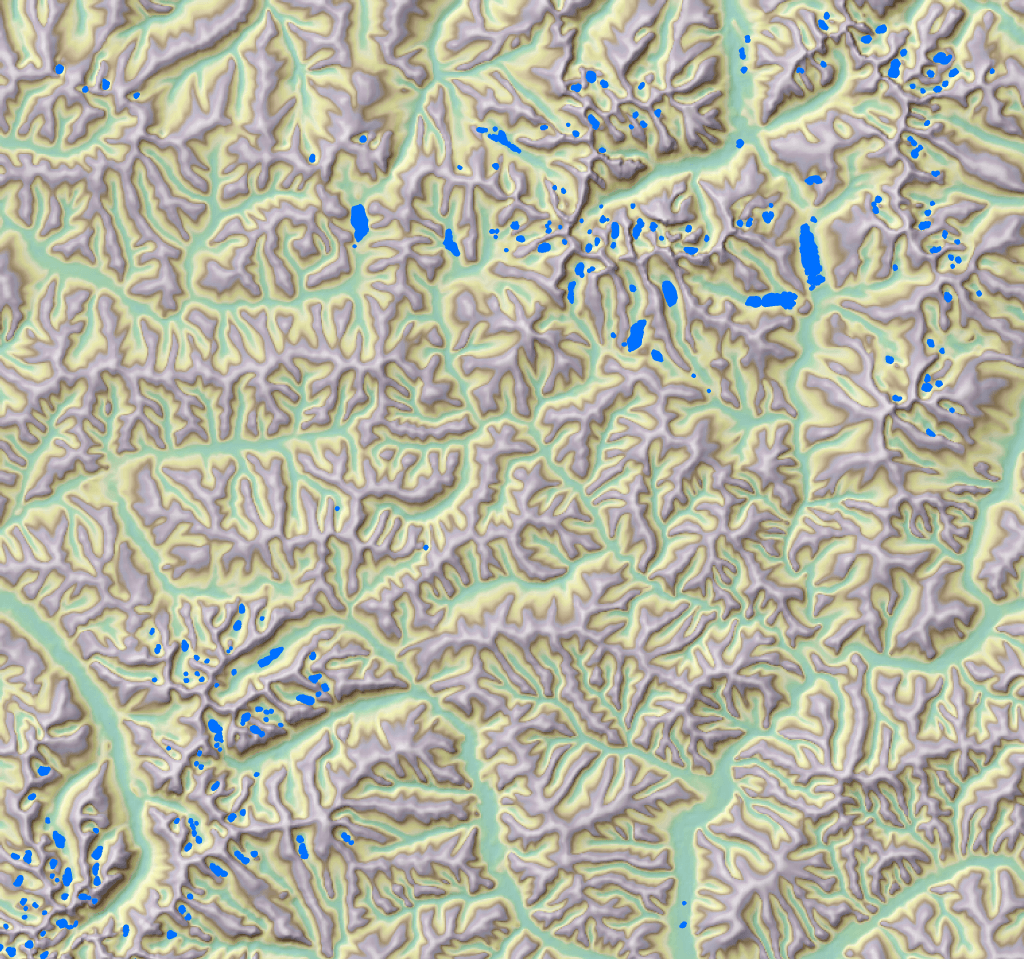

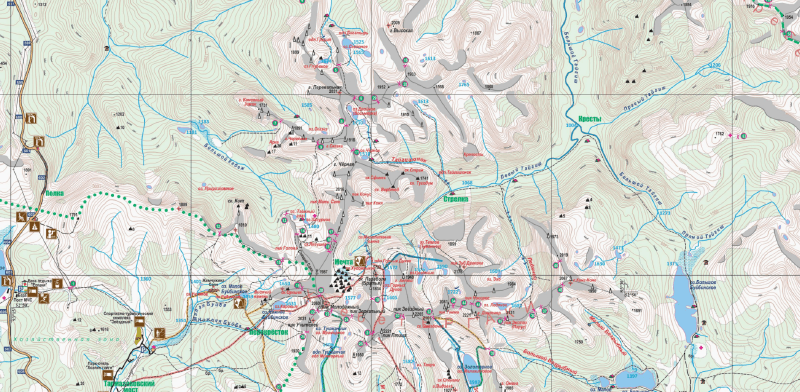

Рис. 26.1 Центральная часть туристско-рекреационной зоны природного парка "Ергаки" (источник ИИЦ "Ориент" авторы Киселев Д.В., Ширнин В.В. Природный парк Ергаки. Туристская карта-схема)

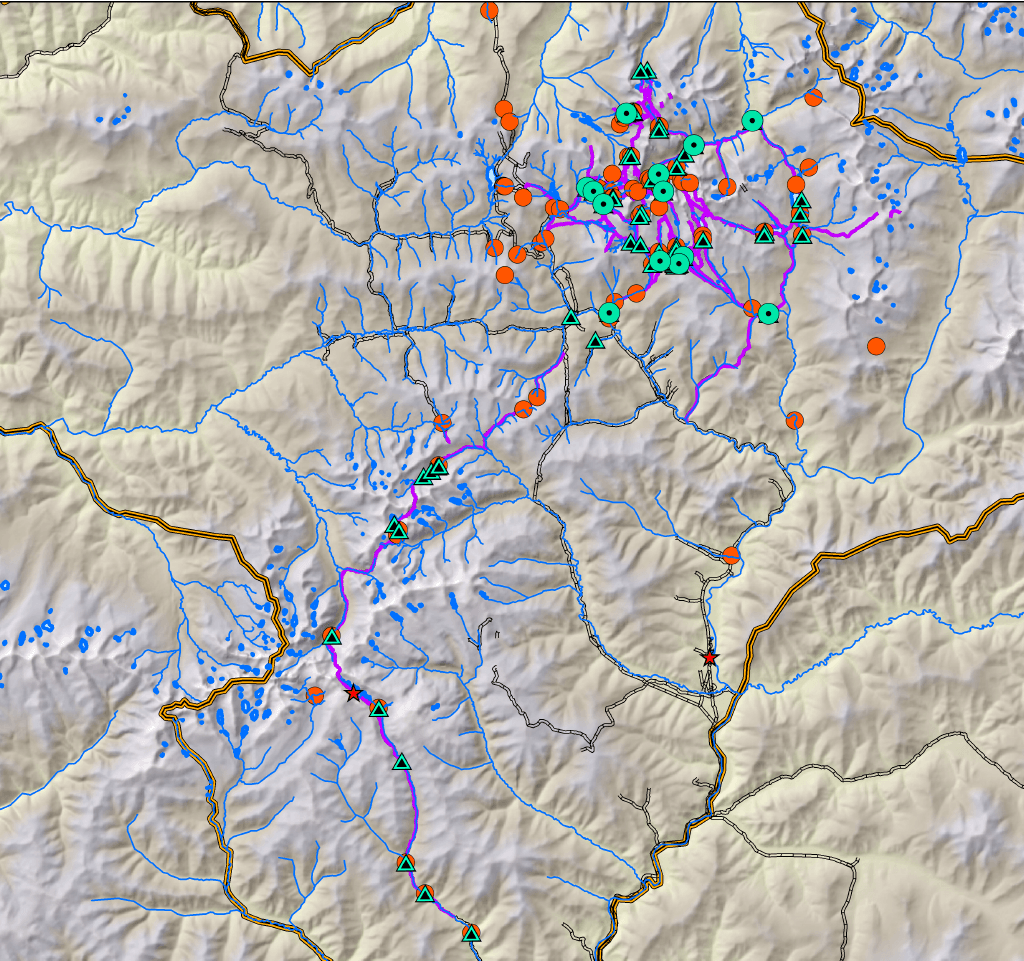

Наложение соответствующих слоев, отображающих расположение КСР (краткосрочных стоянок и кемпингов), объектов туристического интереса и троп, может дать общее представление (см. Рис. 26.2) о потенциальных ареалах туристско-рекреационной активности. Как правило, все перечисленные виды объектов размещены на ООПТ неравномерно и формируют очевидные территории концентрации и сравнительно свободные, т.е., практически не посещаемые туристами и рекреантами ареалы.

Рис. 26.2 Базовые слои, отражающие размещение кемпингов (круглые пунсоны), временных стоянок (треугольники), объектов интереса (алые пунсоны), и туристических троп (фиолетовые линии)

Характер туристско-рекреационного освоения территории вокруг стоянок и кемпингов принципиально различен: стоянки используются как своего рода "стации переживания" (привал, одна ночевка), кемпинги функционируют как "базы", откуда туристы выходят и возвращаются, совершая длинные (с возвратом и без) переходы, либо обычные прогулки в ближайших окрестностях.

Для дальнейших расчетов принимаем указанную выше скорость перемещения рекреантов (650 м за 10 мин.) как некую константу, которая подвергается изменению в зависимости от интегрального свойства сложности пути. В самом общем случае составляющими сложности можно считать три фактора:

- высота (чем выше местоположение, тем тяжелее подниматься),

- уклон поверхности (чем круче склон, тем тяжелее и подъем, и спуск),

- плотность растительного покрова (чем выше плотность растительности включая не только древостой, но и различного рода стланики и заросли кустарника - тем сложнее преодоление, недревесные - луговые, травяно-кустарниковые виды растительного покрова в общем случае легче для продвижения).

Следовательно, для отображения составных факторов понятия сложность пути необходимо привлечь три переменных - высоту местности, уклон поверхности и плотность растительного покрова. Последний фактор для лесных территорий не так просто получить, не имея данных лесоустройства, но в первом приближении можно считать, что плотность растительного покрова отражается величиной вегетационного индекса NDVI. Наложение факторов в подобных случаях осуществляется с помощью инструмента Weighted Sum|Взвешенная Сумма. Предварительно необходимо избавиться от абсолютных значений интервальной шкалы каждого из факторов и распределить "веса" значимости факторов. Вегетационный индекс NDVI в нормализации не нуждается, поскольку изначально является нормализованным.

В ArcMAP10.x нет специального инструмента для нормализации растров и для этой цели используют Raster Calculator|Калькулятор Растров с выражением:

("raster" - "raster" minimum) / ("raster" maximum - "raster" minimum) * 100Например, для растра уклонов выражение будет выглядеть следующим образом:

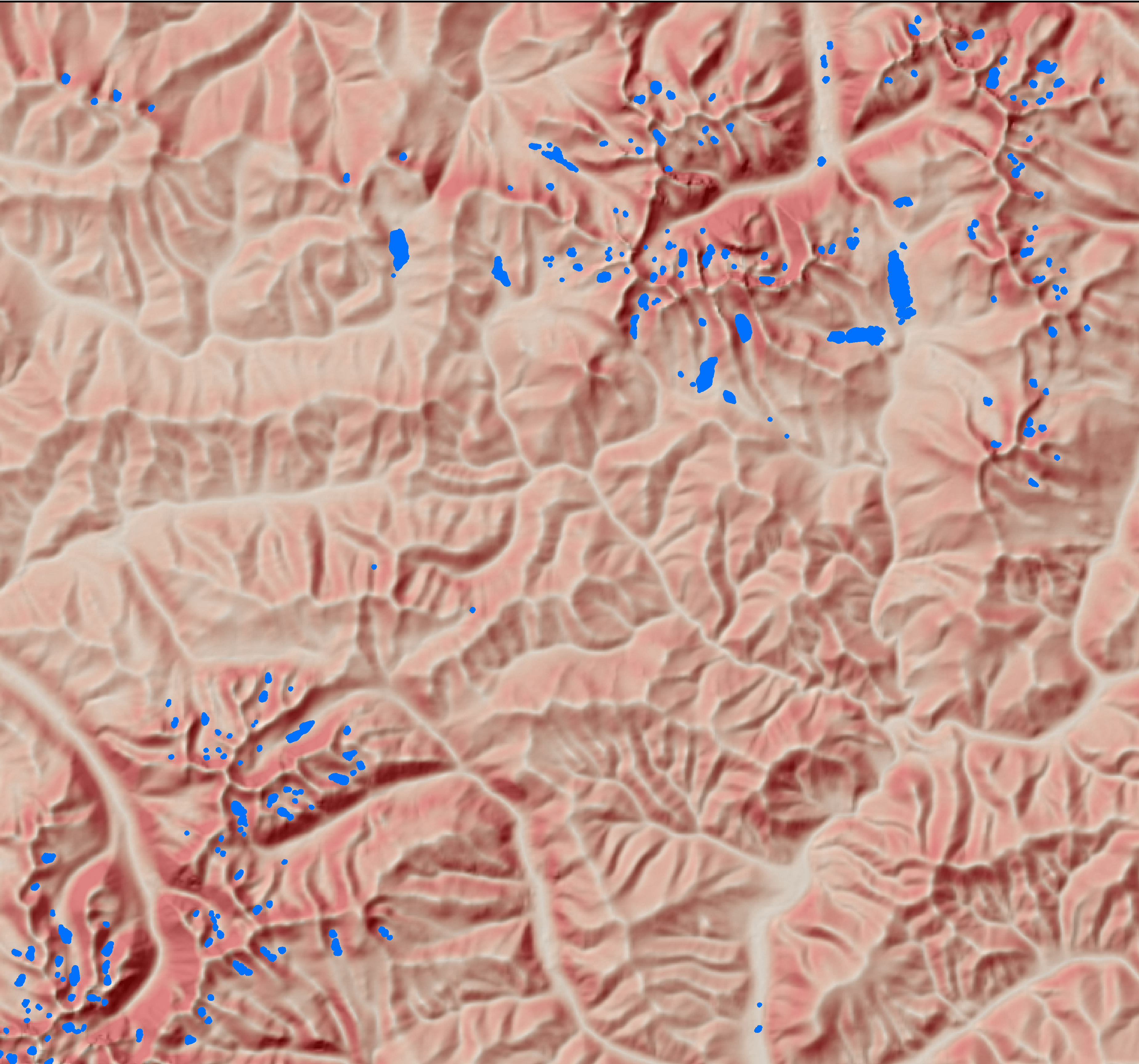

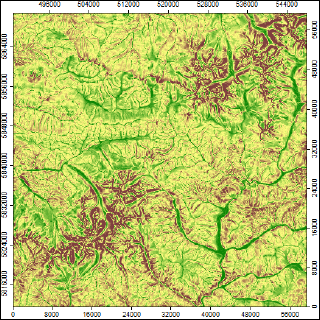

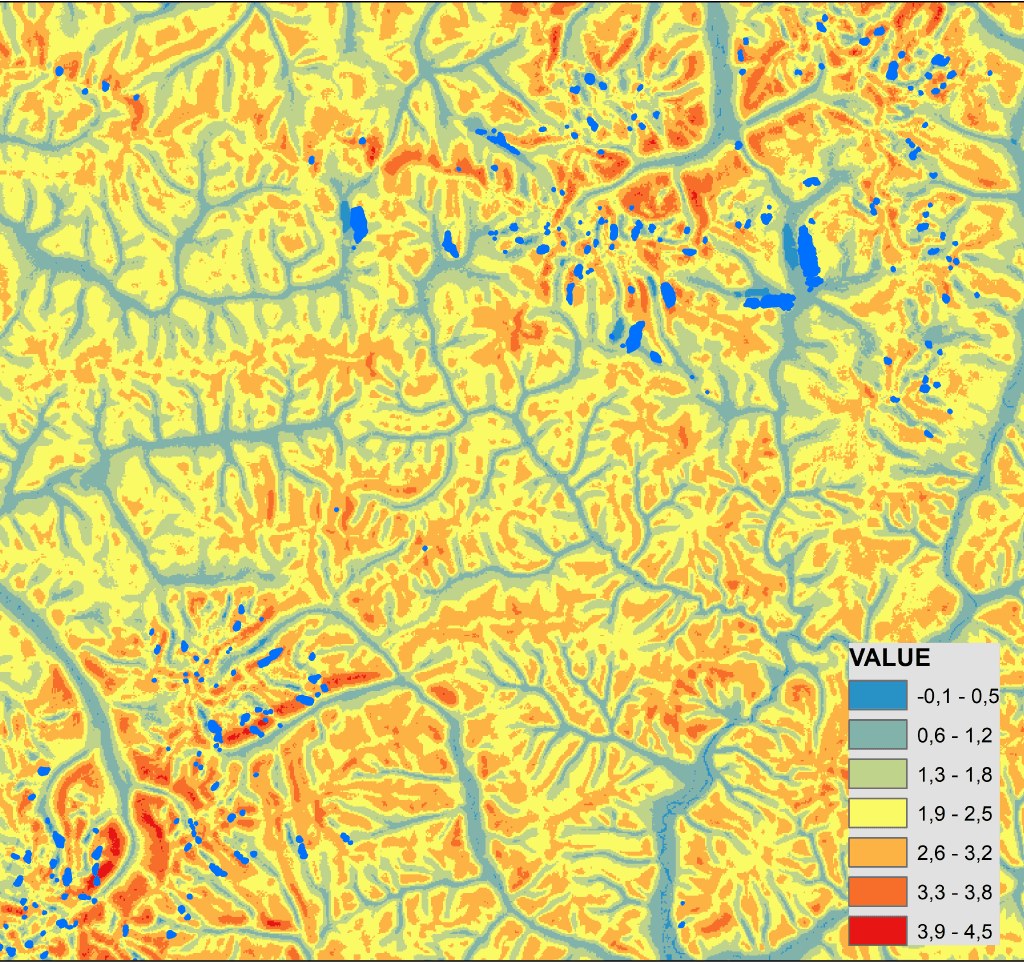

("Slope.tif" - "Slope.tif" minimum) / ("Slope.tif" maximum - "Slope.tif" minimum) * 100Рис. 26.3 Нормализованные растры абсолютной высоты (1), крутизны поверхности (2), вегетационного индекса NDVI (3)

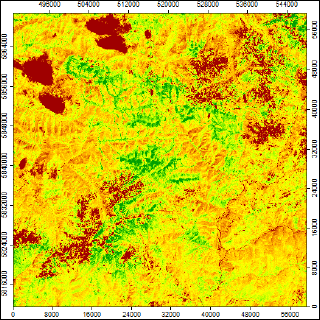

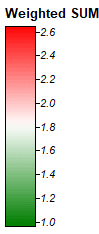

Далее необходимо рассчитать взвешенную сумму – которая и будет интегральной растровой поверхностью "трудности преодоления" или как это принято называть в ГИС-моделировании - стоимости пути. В ArcMAP10.x инструмент Weighted Sum|Взвешенная Сумма находится в набора пространственного растрового анализа Spatial Analyst Tools >> Overlay. Перед использованием инструмента необходимо назначить "веса" тематическим растрам, определяющие значимость и вклад каждого из них в общее качество стоимости пути. В идеале было бы правильным выявить значения "весом" постановкой специальных исследований - фиксацией скорости перемещения туристов на местности с разными свойствами, однако если такой возможности нет "вес" факторов устанавливается экспертно. Предположим, что в нашем случае они распределяются следующим образом (Рис. 26.4):

- уклон - 3,0 (в горных условиях именно крутизна склона становится самым серьезным лимитирующим фактором),

- плотность растительного покрова - 2,0 (кедрово-пихтовые с елью леса или плотные заросли кустарниковой ольхи в сочетании с крутым склоном почти непроходимы),

- высота - 1,5 (в низко- и среднегорье - это не критический фактор).

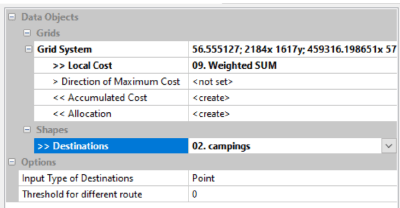

Далее необходимые растры заводятся в диалоговое окно инструмента Взвешенная Сумма с указанием веса в позиции Weight

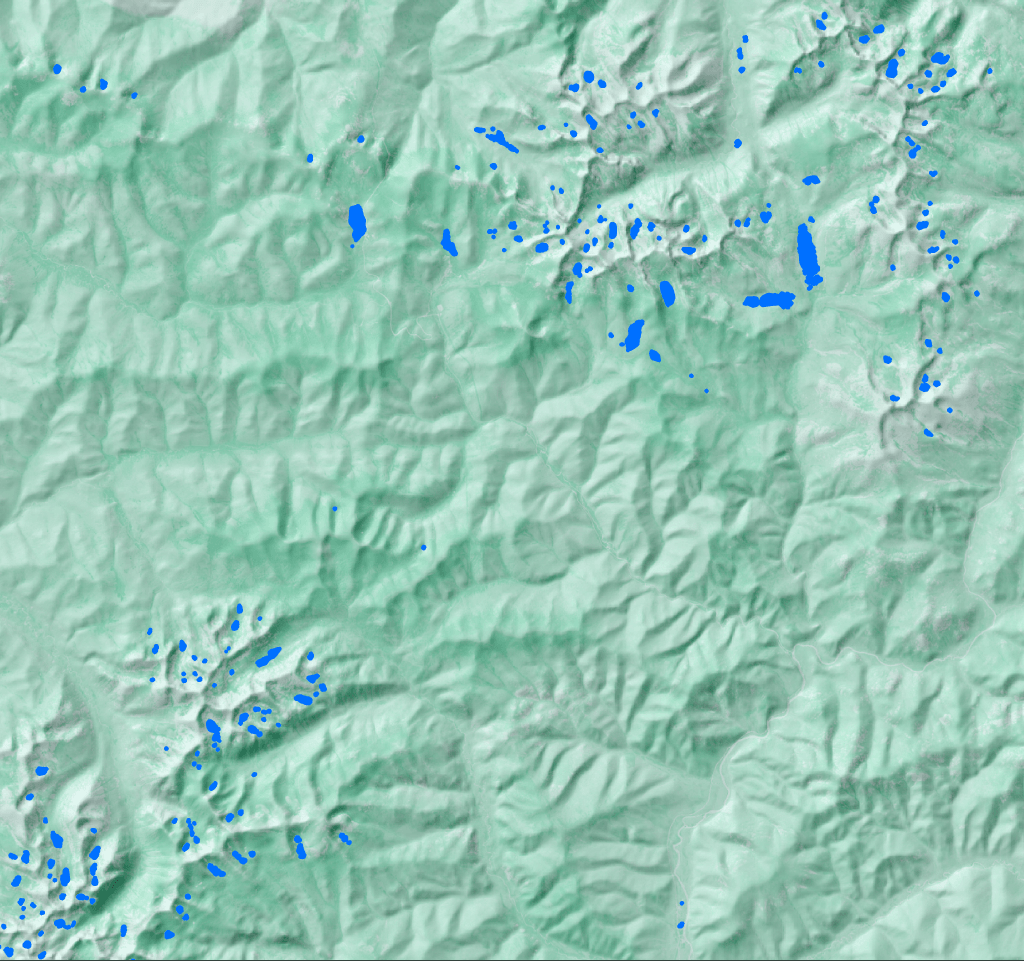

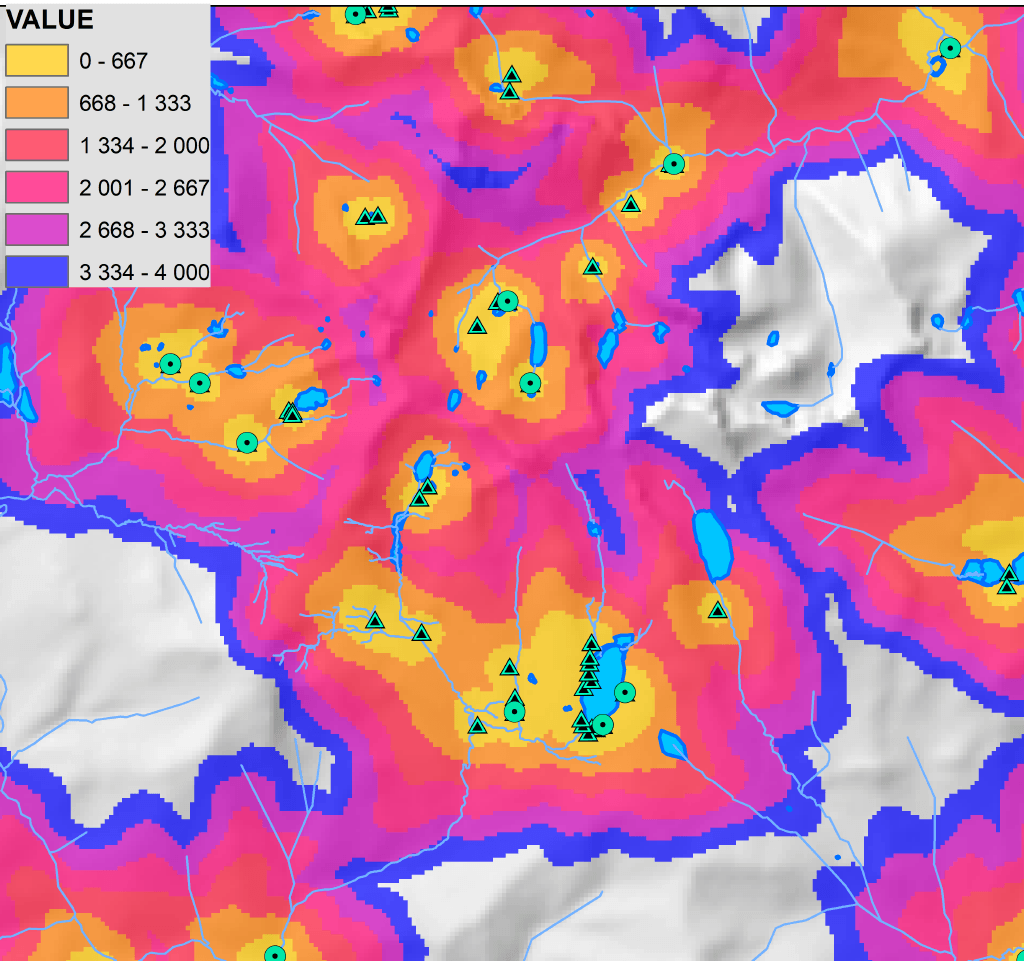

Рис. 26.4 Совокупная сложность ("стоимость") перемещения туриста в ландшафте

Как можно видеть, согласно нашей модели, сложность перемещения изменяется в довольно широких пределах от 0,1 до 4,5 и этот результат неплохо согласуется с туристическим опытом: путь по крутому заросшему склону горы действительно в 5 раз медленнее, чем, например, по горизонтальной тропинке речной террасы.

26.4. Моделирование ареалов рекреационной доступности на основе "стоимости пути"

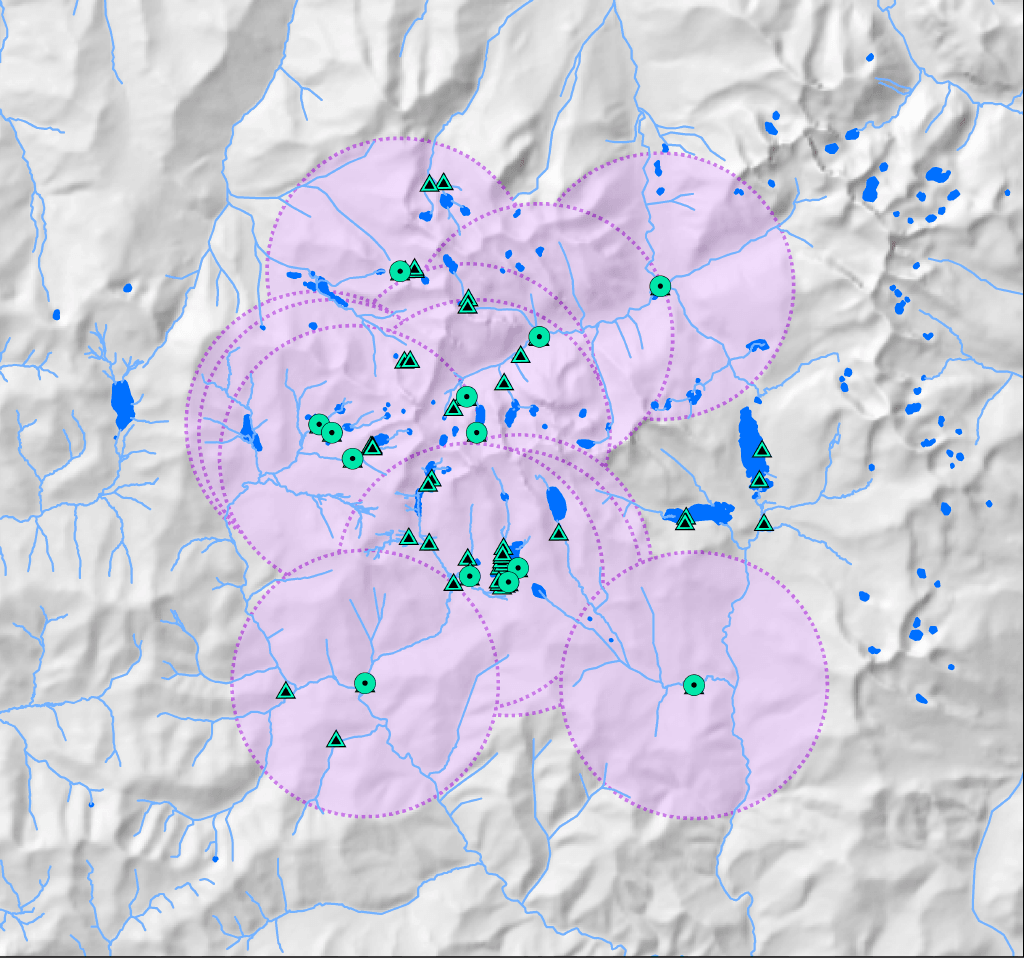

Вернемся к нашей гипотезе. Мы предположили, что в окрестностях кемпингов формируются ареалы более интенсивного воздействия в результате ознакомительных прогулок небольшой продолжительности. Если считать, что местность вокруг кемпингов - плоская открытая равнина, равноценная для преодоления в любом направлении, то ареалы таких прогулок могут быть отображены буферами-окружностями, с радиусом равным дистанции часовой прогулки 0,39 км (0,65 км/10 мин * 6 = 0,39 км).

Рис. 26.5 Потенциальные ареалы прогулочной доступности вокруг кемпингов, с гипотетической дальностью перемещения рекреантов на 3,9 км по однородной открытой равнине

Очевидно, что при отсутствии препятствий ареалы прогулки в окрестностях отдельных кемпингов как бы сливаются в одну общую зону туристско-рекреационного воздействия - так, зачастую и происходит в условиях доступной и открытой местности со слишком близко расположенными турбазами и кемпингами. Однако в природном парке Ергаки природные условия более суровы, что является своего рода "защитой" для природы и препятствием для наложения и слияния контуров рекреационного использования.

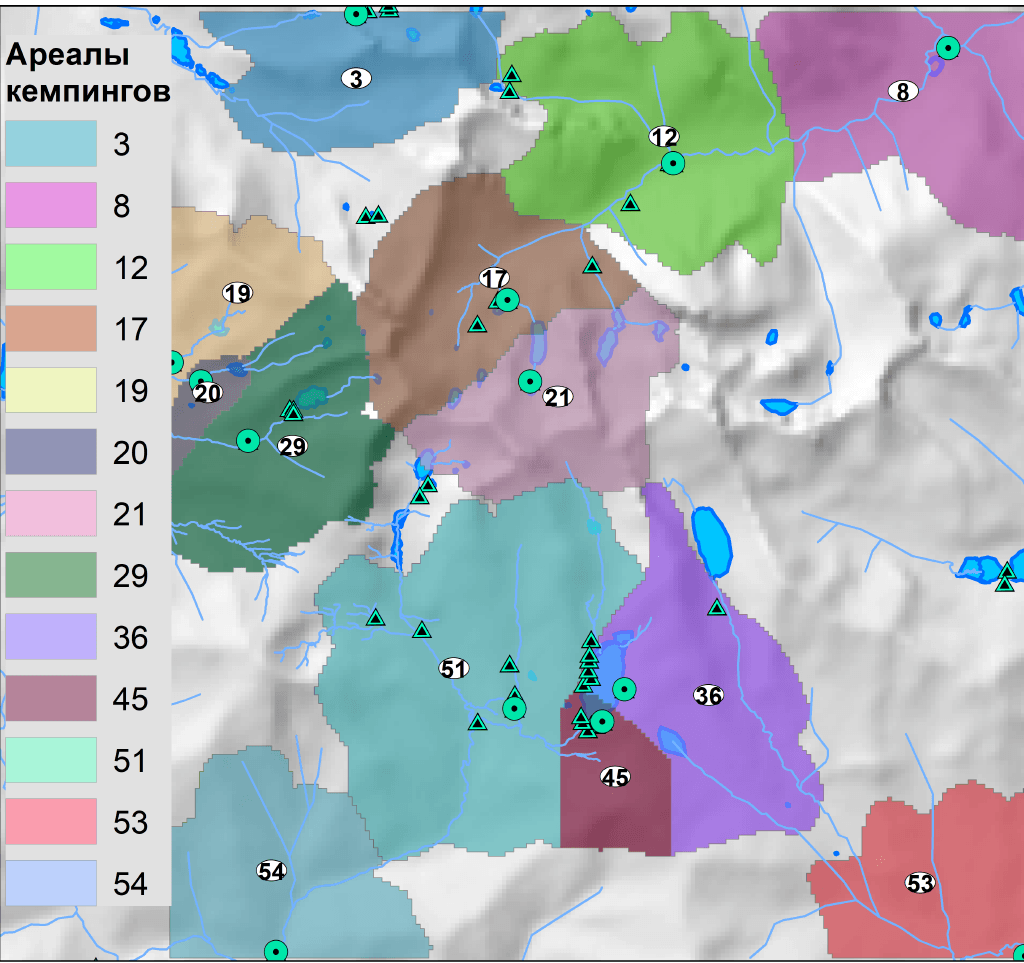

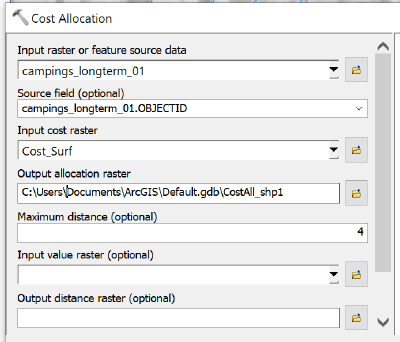

Для выявления действительной формы ареала воздействия необходимо определить дистанции потенциального перемещения из центра кемпинга в любом направлении с учетом стоимости пути. Для решения данной задачи в ArcMAP10.x служит инструмент Cost Allocation|Распределение по Стоимостному Расстоянию (Spatial Analyst Tools >> Distance >> Cost Allocation).

Рис. 26.6 Диалоговое окна инструмента Cost Allocation ArcMAP10.x

В диалоговом окне указывается слой со стартовыми точками (в нашем случае - центры кемпингов) и растр стоимости пути (в данном случае слой - Cost Surf, полученный взвешенным оверлеем растров относительной высоты, крутизны склонов и плотности растительного покрова); на выходе - растр реальной доступности с прорисованными разными цветами индивидуальными ареалами вокруг каждого центра. Важная опция - расстояние максимального удаления Maximum Distance - в качестве которого указываем дистанцию часовой неспешной прогулки - приблизительно 4 км.

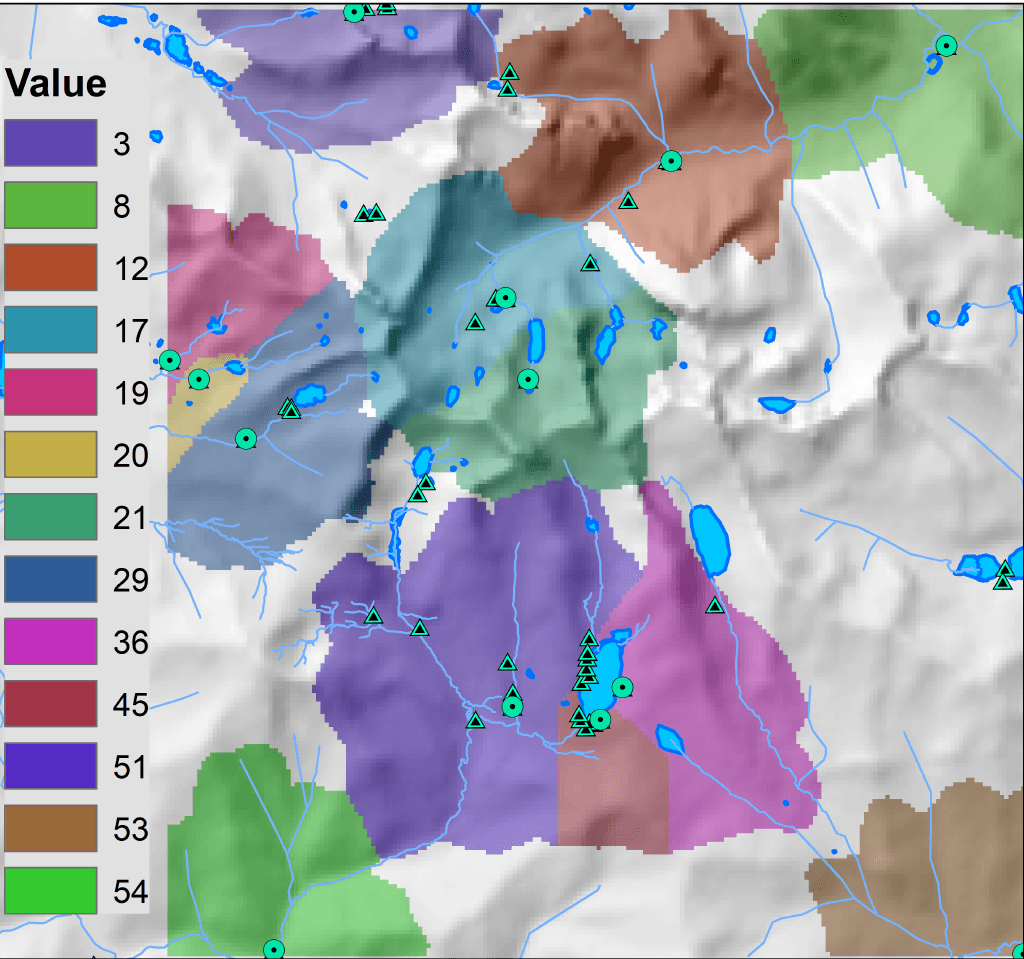

Рис. 26.7 Приближенные к действительности ареалы доступности вокруг кемпингов, с учетом "стоимости пути"

Полученный растр Распределения стоимостного расстояния определяет зону каждого источника (ячейки или пространственного объекта), который может быть достигнут с наименьшими суммарными затратами. Выявленные таким образом зоны доступности как раз и являются ареалами интенсивного воздействия. Следует понимать, что значения легенды слоя Cost Allocation отображаются цветами Color Map|Цветовой Карты, т.е., являются величинами номинативной, а не интервальной шкалы; иными словами значение цвета 3 не означает что преодоление пути в данном ареале в семь раз легче, чем в ареале со значением 21. Переведя растр в векторный полигональный слой можно получить данные о размере зоны часовой прогулочной доступности для каждого кемпинга, а номера могут быть использованы как индивидуальные идентификаторы зон доступности каждого кемпинга.

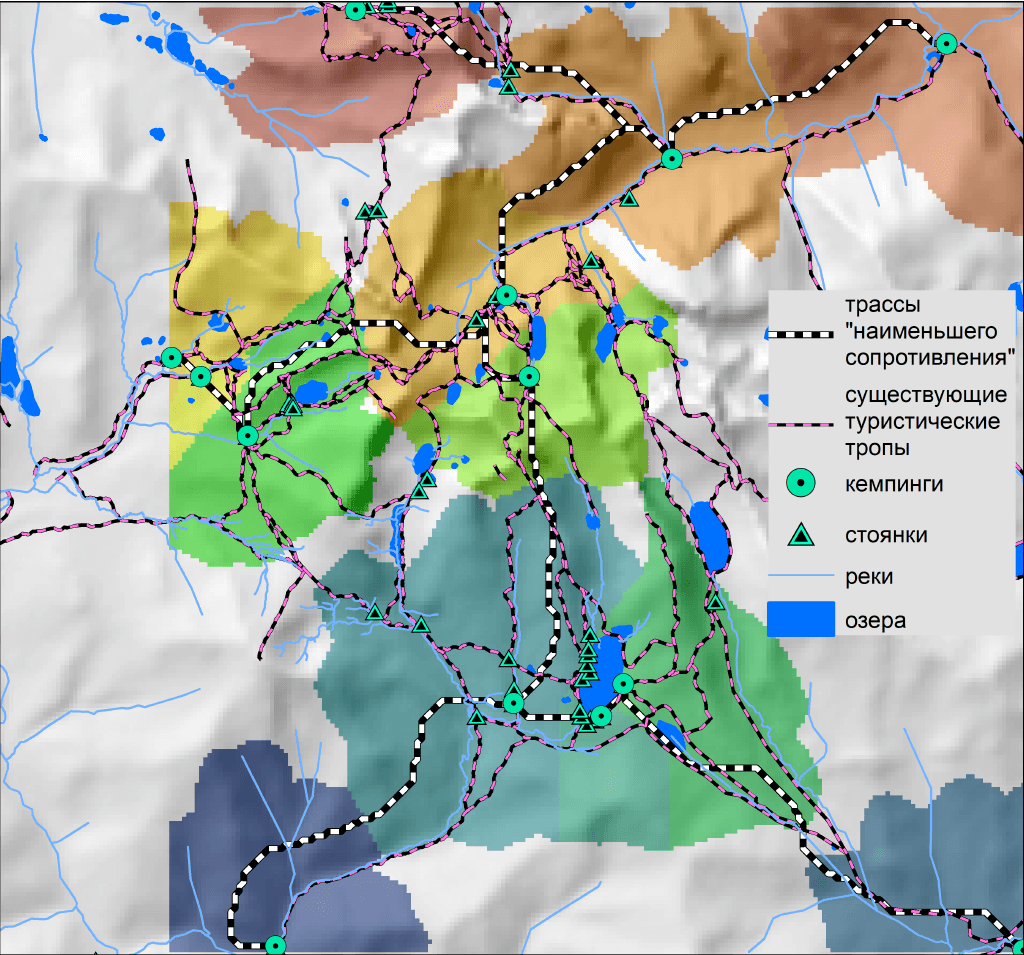

Набор Distance пакета ArcMAP10.x предлагают и другие инструменты пригодные для анализа рекреационной активности, в частности - поиск потенциальных путей, что может оказаться полезным в случае, если туристские тропы отсутствуют и предстоит выбрать (или спроектировать) треки с наименьшими затратами на перемещение. Инструмент Cost Connectivity создает сеть путей с наименьшими затратами между двумя или более входными точками. Входные данными (также, как и в предыдущем случае) являются точки кемпингов (стартовые точки) и растр "стоимости пути".

Рис. 26.8 Пути "наименьшего сопротивления" построенные с помощью инструмента Cost Connectivity

Как можно убедиться (Рис. 26.8) Пути наименьшего сопротивления, т.е., наиболее легкие для прохождения треки часто идут параллельно с реальными тропами, но почти не совпадают с ними. Это обстоятельство можно объяснить тем, что реальные тропы обнаруживают "тяготение" к речной сети и на отдельных участках проложены по открытым фрагментам пойм и террас параллельно руслу - фактор, который мы не учли в данной модели.

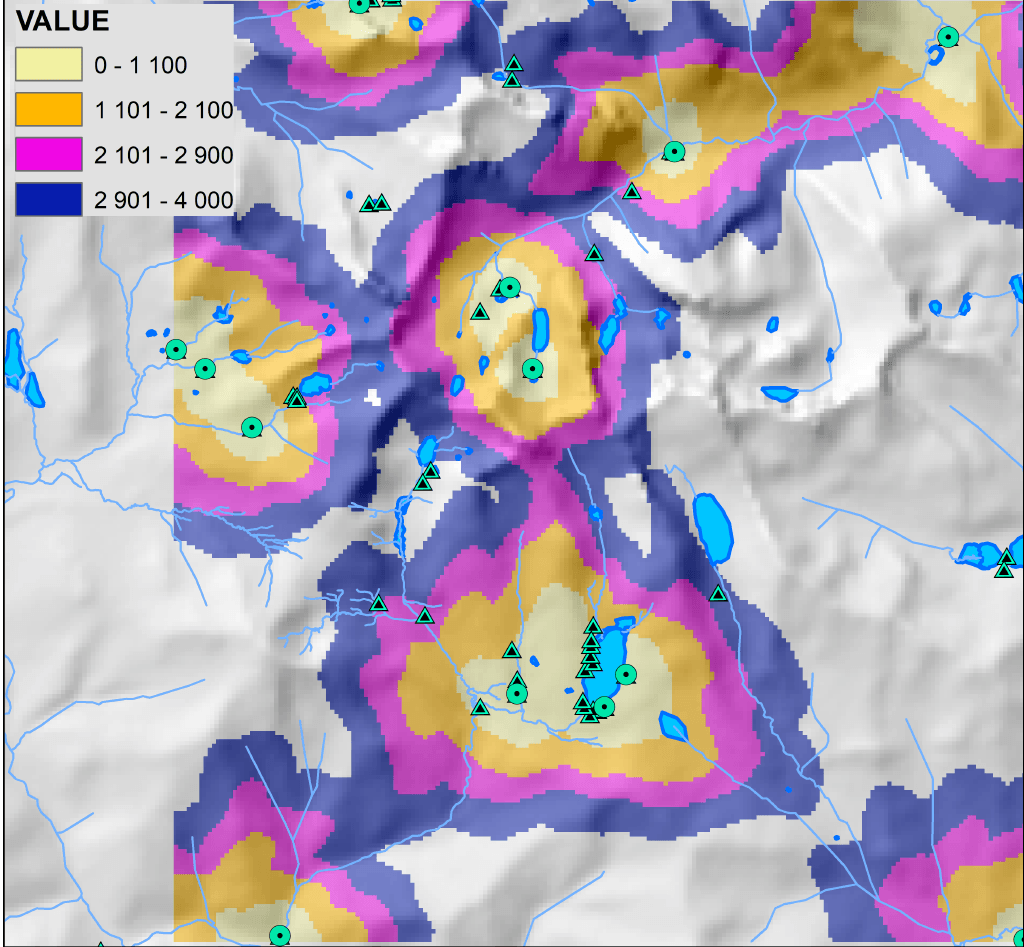

Следующий полезный для учета и проектирования рекреационной нагрузки инструмент Cost Distance|Cтоимостное расстояние вычисляет на основе растра стоимости пути и векторного файла исходных точек (кемпингов) наименьшее накопительное расстояние «затрат» для каждой ячейки от источника или до него по поверхности стоимости пути.

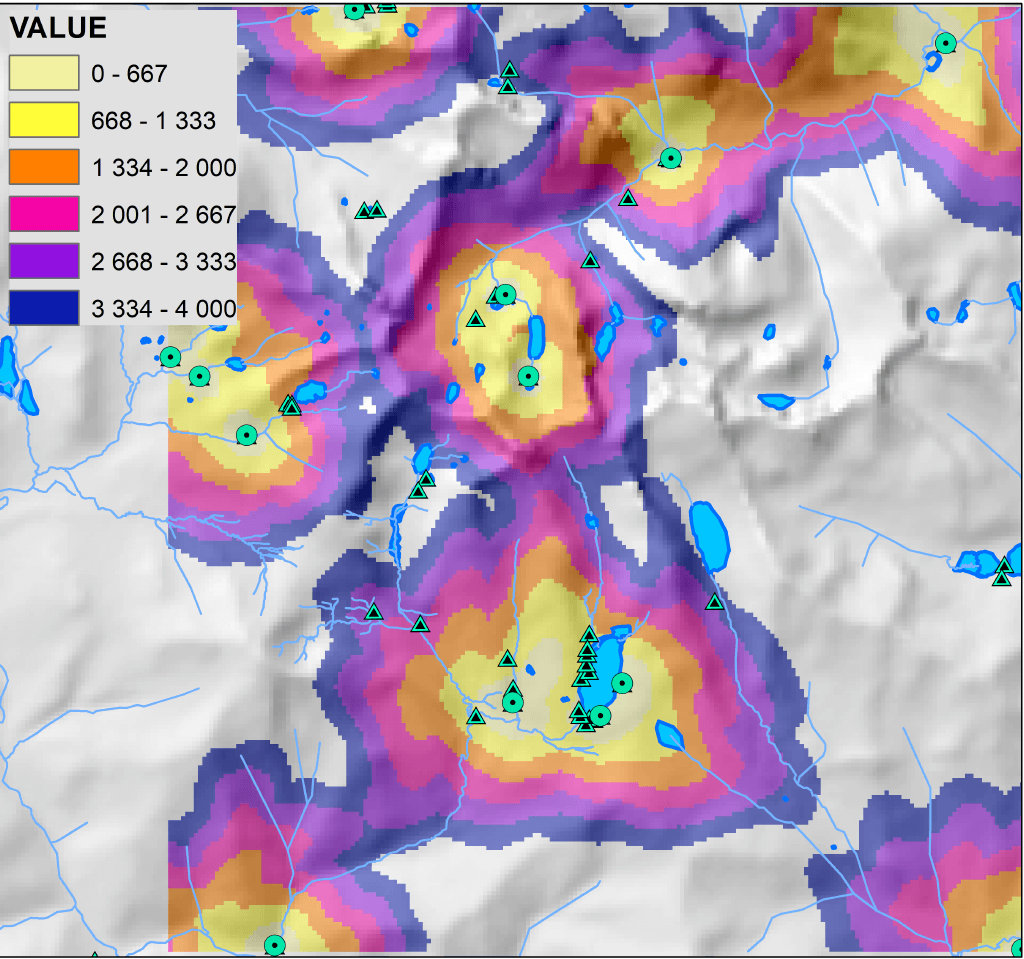

Рис. 26.9 Стоимостное расстояние, разделенное на шесть "десятиминутных" классов способом "равные интервалы" для кемпингов, справа, для сравнения - Стоимостное расстояние полученное с учетом всех средств размещения (в том числе - стоянок)

Карта Cost Distance|Стоимостного расстояния оказывается весьма "говорящей" (Рис. 26.9) и несомненно, что такого рода модели могут быть полезными для планировщиков и менеджеров в сфере отдыха и туризма. Очевидно, что даже дистанции 10-минутной прогулки приводят к формированию общих ареалов туристско-рекреационного воздействия у слишком близко расположенных к друг другу кемпингов и/или стоянок и если такой эффект нежелателен, то можно разработать соответствующие проектные решения. По этой же карте можно определять какие объекты туристского интереса (например - озера) находятся в пределах десятиминутной или получасовой доступности.

26.5. Моделирование ареалов степени туристско-рекреационного воздействия

Пожалуй, наиболее востребованной в современной практике экологического менеджмента на ООПТ является возможность определения ареалов с различной потенциальной степенью туристско-рекреационного воздействия по полученной модели стоимостного расстояния. Собственно, сама эта карта уже и является несколько упрощенной моделью такого рода. Упрощенной потому, что мы не знаем на какие интервалы в действительности, делится продолжительность прогулок туристов и отдыхающих на данной ООПТ. В этом смысле принятой выше разделение на равные 10-минутные интервалы является произвольным предположением. Сегодня сведения о продолжительности пребывания туристов, длительности и расстояниях их переходов собираются и обрабатываются службами многих ООПТ, и, в особенности - национальных парков мира; наличие таких данных - уже скорее норма практики управления, чем исключение. Предположим, в нашем распоряжении имеются подобные данные; оговоримся в этой связи что нижеследующие упражнения в моделировании являются исключительно условными (т.е., воображаемыми), и отношения к реальной нагрузке на территории природного парка Еграки не имеют.

Как правило, данные о длительности пребывания туристов на прогулках и маршрутах, обобщаются обычным образом, в результате появляются классы длительности прогулки, которые могут быть отображены в виде простой таблицы (Таблица 26.1).

Таблица 26.1 Статистика длительности пребывания рекреантов на прогулке и интервалы отдаления от исходной точки с учетом стандартной скорости перемещения 0,65 км/10 мин

| Классы | Длительность пребывания (мин) | % от общего число рекреантов | Дистанция удаления от исходной точки, км |

|---|---|---|---|

| 1 | <17 | 34 | 1,1 |

| 2 | 18-33 | 27 | 2,1 |

| 3 | 34-45 | 25 | 2,9 |

| 4 | 45-60 | 14 | 3,9 |

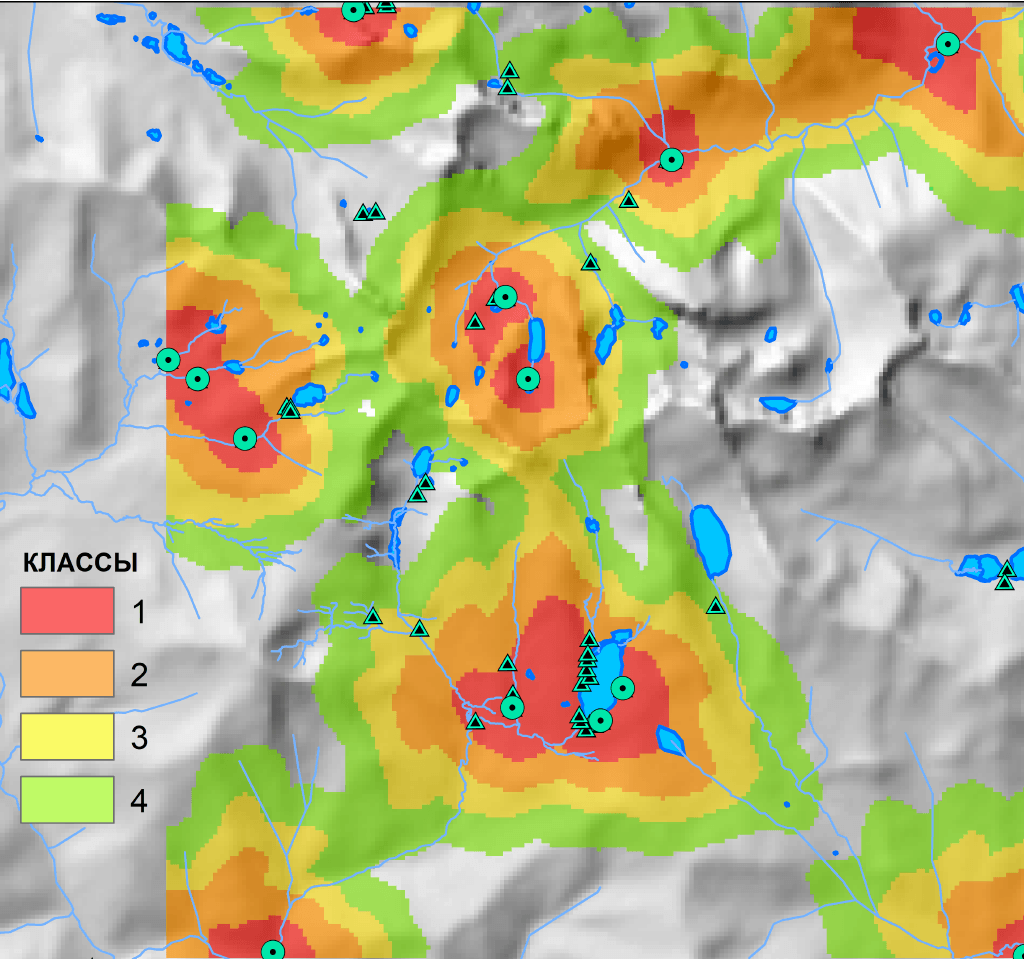

Теперь рассчитанные дистанции пути для четырех "классов" прогулок можно использовать для классификации растра Стоимостного расстояния, задавая пороговые значения. Как можно убедиться на классифицированном таким образом растре реальные расстояния будут значительно меньше указанных, поскольку учитывается Стоимость пути.

Рис. 26.10 Четыре зоны интенсивности воздействия согласно дистанции типичных по продолжительности прогулок в окрестностях кемпингов

Полученные зоны могут быть переклассифицированы с простыми номинальными значениями 1-ая, 2-ая, 3-я, 4-ая. Переведя растр в вектор полигонов, мы получим фактические площади каждой зоны. Далее можно ориентировочно определить потенциальное воздействие рекреантов на зону, исходя из следующих простых обстоятельств: первую зону пересекают все четыре группы отдыхающих, (поскольку вы не можете попасть в более отдаленные от кемпинга участки парка, не пересекая ее), следовательно нагрузка на первую зону - 100%. Вторую зону не пересекут посетители только первой зоны, нагрузка - 66%, соответственно нагрузка в третьей зоне - 39%, в четвертой, самой отдаленной - 14%.

Далее, поскольку мы используем ареалы распределения по Стоимостному расстоянию|Cost Allocation как своего рода ареалы доступности (они же ареалы рекреационного воздействия в окрестностях кемпингов), можно определить долю зон с различным уровнем нагрузки в пределах каждого индивидуального ареала. Для этого потребуются два файла - файл полигонов Распределения по стоимостному расстоянию и переклассифицированный (в соответствии с данными о длительности прогулок) растровый файл Стоимостного расстояния.

Рис. 26.11 Исходные файлы для моделирования потенциальной нагрузки: ареалы доступности/обслуживания вокруг кемпингов и переклассифицированный растр нагрузок в окрестностях в соответствии с данными о длительности прогулок: 1 - высокая нагрузка, 2 - значительная, 3 - средняя, 4 - незначительная

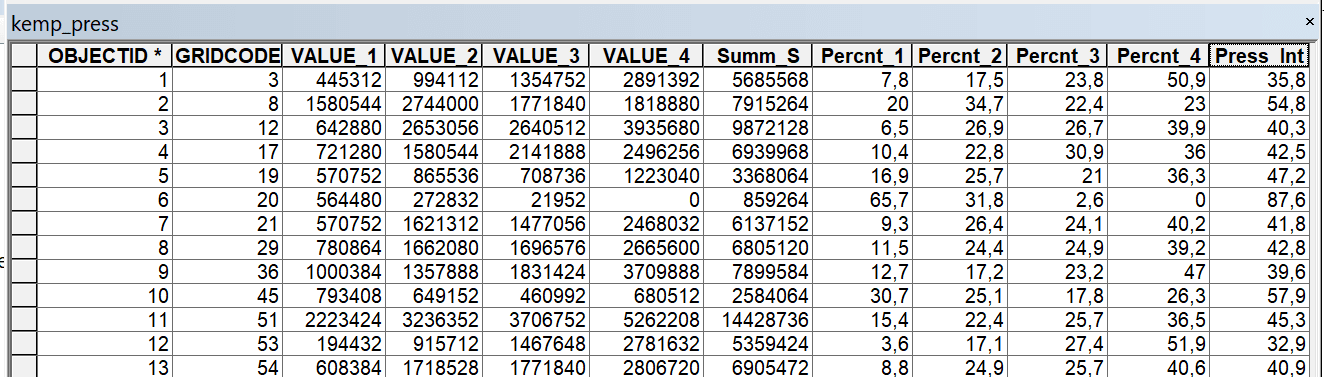

Доля зон с различным уровнем нагрузки в пределах ареала доступности каждого кемпинга может быть рассчитана с помощью инструмента Tabulate Area ArcMAP10.x, где на входе указываем файл полигонов ареалов доступности (в нашем случае - CostAllocationCampings) и файл интенсивности нагрузок c ID в качестве Zone Fields. Полученная таблица (Рис. 26.12) содержит данные о числе пикселей зон с разной интенсивностью нагрузки в пределах каждого ареала кемпинга, которые при необходимостью могут быть пересчитаны как в проценты (общее число пикселей в строке каждого кемпинга принимаем за 100%), так и в абсолютных значениях (перемножаем число пикселей на их размер в выбранном масштабе).

Рис. 26.12 Итоговая таблица, демонстрирующая долю зон разной интенсивности нагрузки в пределах ареала доступности каждого кемпинга

Таблица может быть присоединена к полигональному вектору ареалов доступности, что позволит отразить на карте доли площадей с разным уровнем нагрузки (например - максимальной, 1-го класса) в пределах каждого ареала. Можно также попытаться вывести нечто вроде интегрального показателя нагрузки. Для этого показатель процента посещаемости каждой зоны переведем (для удобства расчета) в доли единицы, и будем далее использовать их как коэффициенты, отражающие потенциальную плотность посещения (100% - 1,0; 66% - 0,66; 37% - 0,37, 14% - 0,14). Вполне логично использовать эти коэффициенты в качестве множителей к абсолютным (в пикселях или гектарах) или относительным (в процентах) площадям уровней нагрузки в границах каждого ареала доступности кемпинга. Тогда общая формула примет простой вид:

([Percnt_1] * 1) + ([Percnt_2] * 0.66) + ([Percnt_3] * 0.39) + ([Percnt_4] * 0.14)Используя формулу в калькуляторе специального поля таблицы файла полигонов доступности (не забываем, что исходный файл - растр Стоимостное расстояние) получаем Индекс общего воздействия в окрестностях каждого из кемпингов.

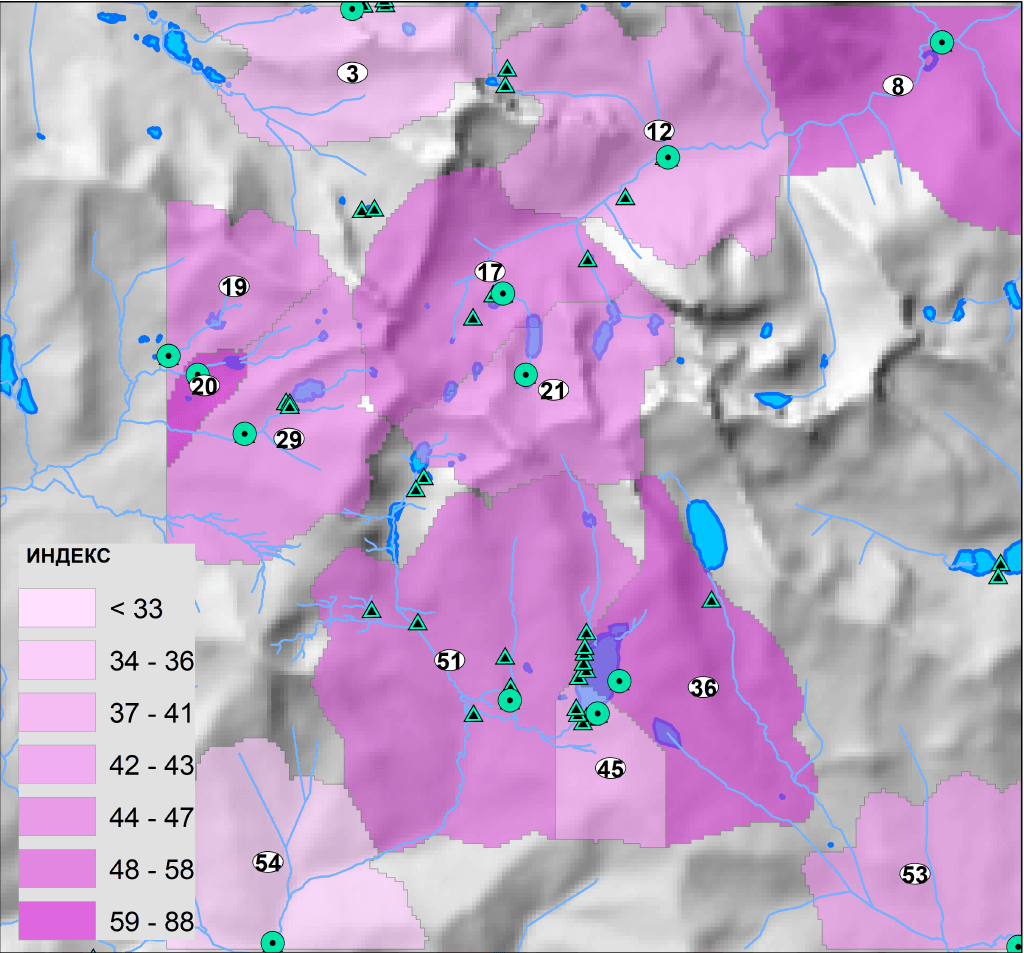

Рис. 26.13 Индекс общего воздействия, рассчитанный для каждого из ареалов доступности (ареалов "тянущих" к конкретному кемпингу) с семью интервалами значения разделенных способом "естественные границы"

Полученная итоговая картина распределения величины общего воздействия демонстрирует довольно значительные различия в интенсивности (от 13 до 88 в условных единицах). Однако в действительности эти различия могут быть и большими, если учесть фактор емкости КСР: представим, что в одном кемпинге, например, могут останавливаться только 12 человек, а в другом - 48, тогда необходимо будет ввести в расчет и емкость возможных потоков в качестве еще одного параметра.

26.6. Моделирование потенциальной нагрузки вдоль туристических троп

Растровый параметр Cost Distance|Стоимость Пути может быть использован и для расчета потенциальной загруженности нагрузки вдоль туристических троп. Для решения данной задачи в общую гипотезу надо ввести два дополнительных обстоятельства, предположив, что, во-первых, продвижение по самой тропе будет происходить с разной скоростью в зависимости от факторов высоты и уклона, во-вторых, возможность отклонения туристов в обе стороны от тропы (т.е., возможность оказания дополнительного воздействия) напрямую связно с этими же факторами и фактором плотности растительного покрова. В реальной действительности величина буфера "вытаптывания" вдоль геометрической оси тропы весьма жестко контролируется всеми тремя факторами: самые узкие тропы "след в след" формируются на крутых склонах среди плотной растительности, в то время как на плоской равнине среди разреженного древостоя или луга тропы часто напоминают грунтовые дороги, могут разветвляться и т.д.

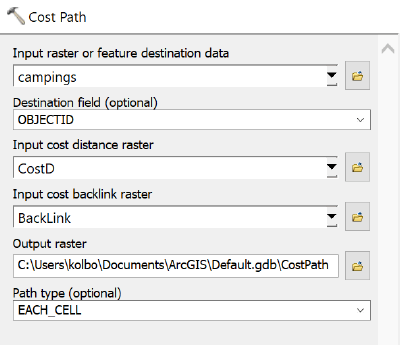

Для работы с сетями (а туристские тропы - это разновидность сетей) в ArcMAP10.x в наборе Distance существует специальный инструмент Cost Path|Оптимальный Путь, вычисляющий маршрут с наименьшей стоимостью перемещения от источника до объекта назначения. Данный алгоритм использует кроме базового (для всей данной темы) входного параметра Cost Distance|Стоимостное расстояние еще один показатель, который должен быть получен предварительно - Cost Backlink|Стоимостное возвращение, определяющий обратный путь к исходной точке по маршруту с наименьшей стоимостью перемещения.

Рис. 26.14 Диалоговое окно инструмента Оптимальный Путь

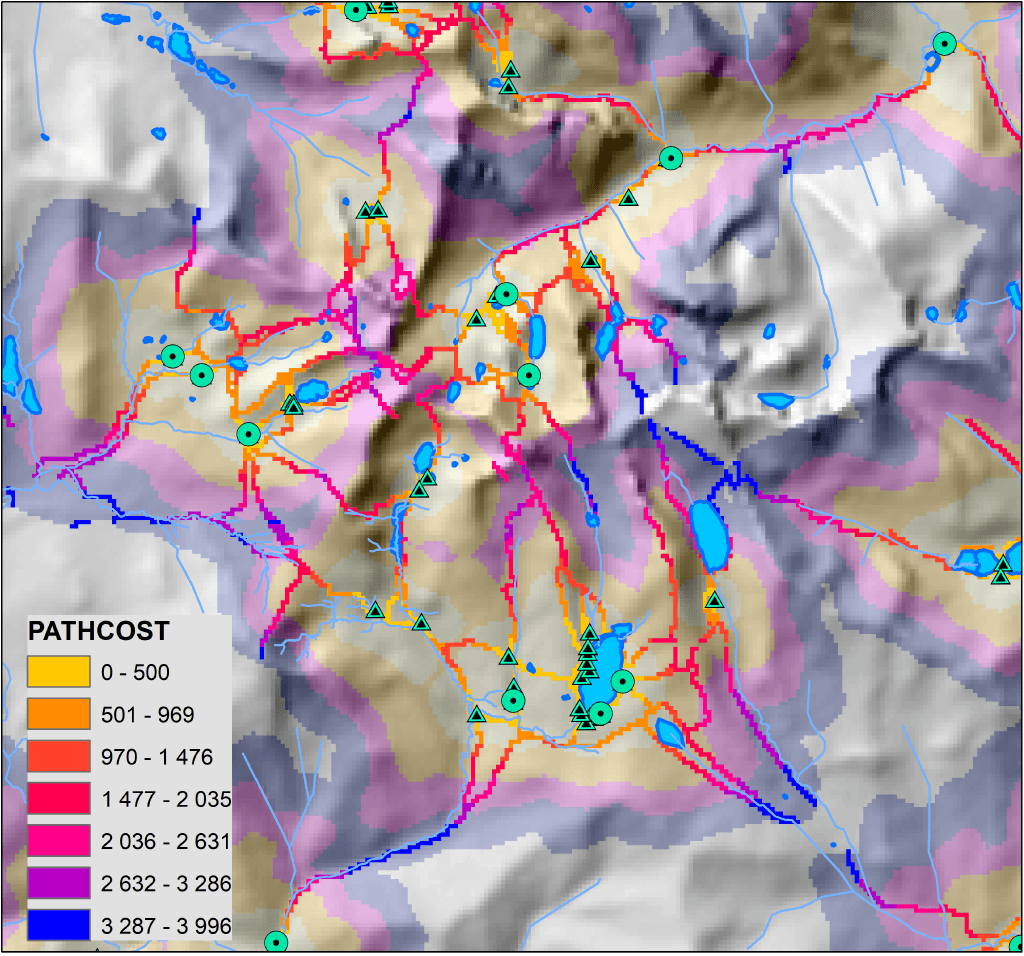

Итоговый растр Оптимального Пути отражает (в безразмерных единицах) маршрут с наименьшей стоимостью

Рис. 26.15 Растр Оптимальный Путь

Очевидно, что полученный растр (Рис. 26.14) является, по сути, извлечением значений Стоимостного расстояния в линии туристических троп, следовательно такой результат может быть получен и этим более простым способом (SAGA GIS позволяет извлекать значения растров не только в точки, но и в линии; в ArcMAP10.x можно перевести растр в полигоны и использовать инструмент Intersection|Пересечение, для разделения полилиний троп на отрезки.

Участки троп, разделившиеся по цвету, соответствуют "поясам доступности", полученным в результате анализа ареалов доступности, следовательно к ним может быть применена та же логика нагруженности: можно переклассифицировать растровый слой CostPath на четыре класса и затем трансформировать его в слой векторных полилиний с сохраненным значений классов.

26.6 Решение задачи моделирования ареалов потенциального воздействия в SAGA GIS

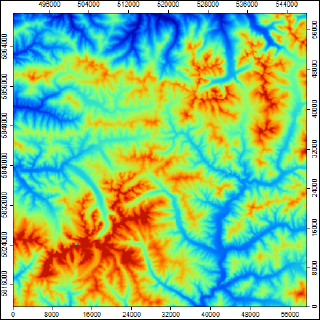

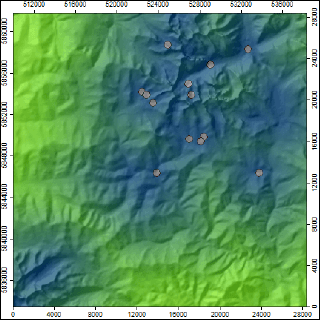

Решение задачи в SAGA GIS, в принципе, сводится к использованию аналогичных инструментов. Для нормализация исходных факторных растров в SAGA GIS существует удобный инструмент Grid Normalization набора Calculus группы Grid.

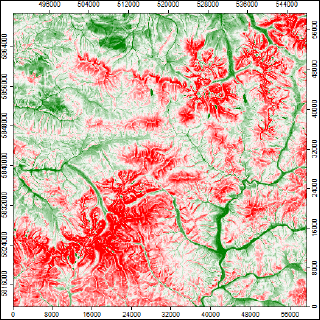

Рис. 26.16 Исходные нормализованные растры высоты, уклона и NDVI, необходимые для получения интегральной взвешенной поверхности стоимости пути

Для получения взвешенной суммы трех факторов воспользуемся инструментом Grid Calculator|Калькулятор Грида (Grid >> Calculus) применив в строке Formula|Формула выражение:

(g1 * 1.5) + (g2 * 3) + (g3 * 2)где g1 - нормализованная высота, g2 - нормализованный уклон, g3 - NDVI; помним, что в формулах SAGA десятичные разряды указываются через точку (не запятую)

Рис. 26.17 Взвешенная сумма, отображающая интегральную стоимость преодоления пути

Переменная Взвешенная сумма в логике SAGA GIS в дальнейшем используется как Local Cost|Локальная стоимость в качестве входного растра инструмента Accumulated Cost, являющегося аналогом Cost Distance ArcMAP10.x, с той разницей, что данный алгоритм позволяет рассчитать сразу два параметра: кроме уже указанного еще и Allocation - аналог Cost Allocation, моделируемого в ArcMAP10.x.

Рис. 26.18 Диалоговое окно инструмента Accumulated Cost SAGA GIS

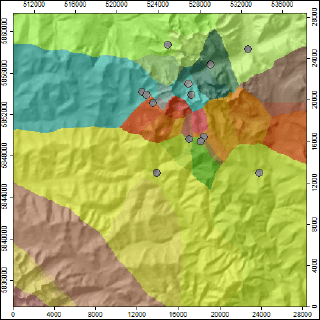

Результаты примерно аналогичны тем, которые были получены в ArcMAP10.x.

Рис. 26.19 Растры Allocation и Accumulated Cost SAGA GIS

Также как и в ArcMAP10.x растр Accumulated Cost может быть использован для моделирования "легких путей"; для этой задачи в SAGA GIS служит инструмент Least Cost Path того же набора группы Grid. SAGA GIS создает путь для каждых двух точек входного векторного файла, поэтому для получения общего слоя целесообразно применить инструмент Merge Layers набора TOOLS группы Shapes.